Champ-Pittet

Es ist auch ein Zugvogelgebiet von internationaler Bedeutung und bietet rund 800 Pflanzen und über 10'000 Tierarten ein Zuhause. Das ist rund ein Viertel der Schweizer Artenvielfalt. Das Pro Natura Zentrum Champ-Pittet ist von März bis Oktober immer Dienstag bis Sonntag geöffnet, das Naturschutzgebiet ist ganzjährig zugänglich. Wie viele Libellenarten zählst du auf dem Bild?

Klicken Sie auf eine Zahl, um mehr zu erfahren...

Liste der Tiere und Pflanzen

- Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum)

- Ästiger Igelkolben (Sparganium erectum)

- Barrenringelnatter (Natrix helvetica)

- Beobachtungsturm

- Blässhuhn (Fulica atra)

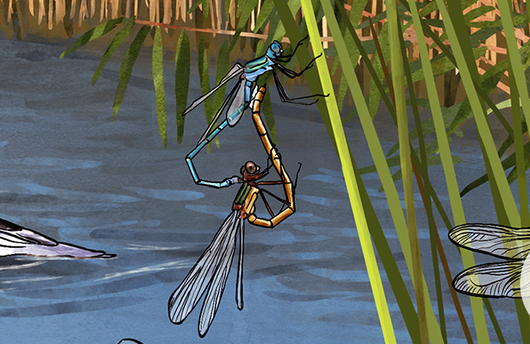

- Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

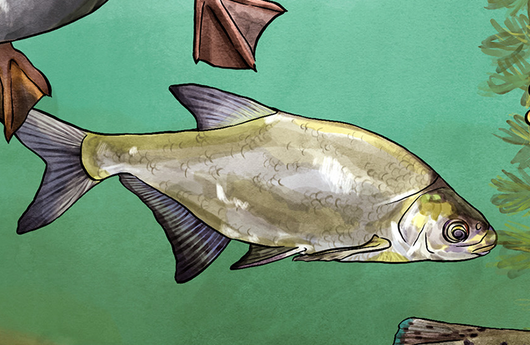

- Brachsme (Abramis brama)

- Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia)

- Dreistachliger Stichling (Gasterosteus gymnurus)

- Durchwachsenes Laichkraut (Potamogeton perfoliatus)

- Eiförmige Schlammschnecke (Radix balthica)

- Eisvogel (Alcedo atthis)

- Erdkröte (Bufo bufo)

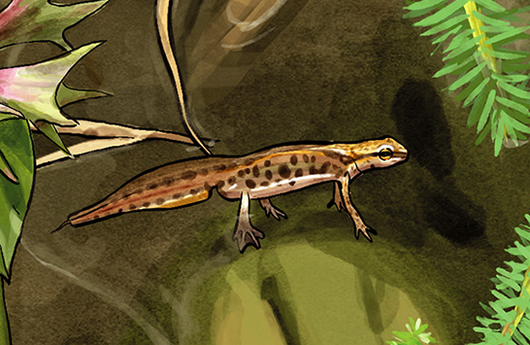

- Fadenmolch (Lissotriton helveticus)

- Frühe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula)

- Gänsesäger (Mergus merganser)

- Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus)

- Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis)

- Gemeine Binsenjungfer (Lestes sponsa)

- Gemeine Federkiemenschnecke (Valvata piscinalis)

- Gemeiner Wasserschlauch (Utricularia vulgaris)

- Graureiher (Ardea cinerea)

- Grosse Königslibelle (Anax imperator)

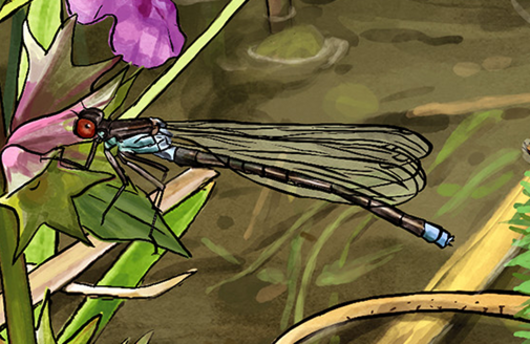

- Grosse Pechlibelle (Ischnura elegans)

- Grosse Teichmuschel (Anodonta cygnea)

- Grosser Sumpf-Hahnenfuss (Ranunculus lingua)

- Grosses Granatauge (Erythromma najas)

- Haubentaucher (Podiceps cristatus)

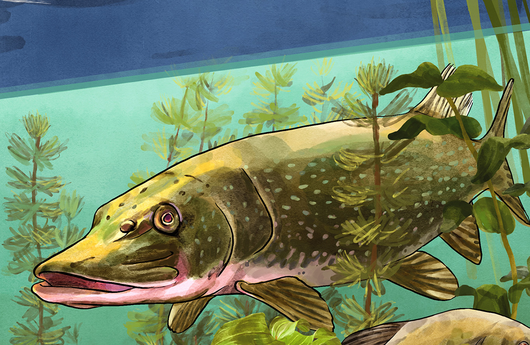

- Hecht (Esox lucius)

- Höckerschwan (Cygnus olor)

- Kleine Königslibelle (Anax parthenope)

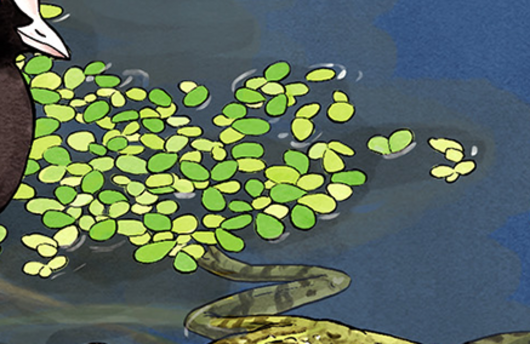

- Kleine Wasserlinse (Lemna minor)

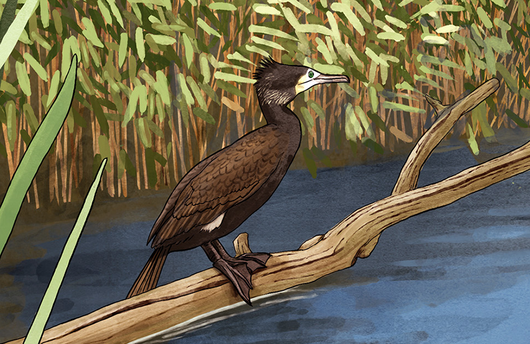

- Kormoran (Phalacrocorax carbo)

- Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus)

- Ohr-Schlammschnecke (Radix auricularia)

- Raues Hornblatt (Ceratophyllum demersum)

- Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)

- Schleie (Tinca tinca)

- Schwanenblume (Butomus umbellatus)

- See-Flechtbinse (Schoenoplectus lacustris)

- Seeforelle (Salmo trutta lacustris – Seelebensform)

- Seefrosch (Pelophylax ridibundus)

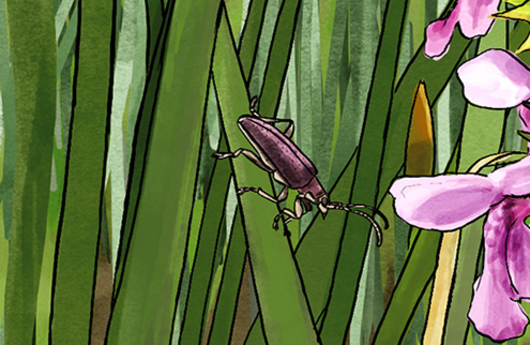

- Seerosen-Schilfkäfer (Donacia crassipes)

- Stockente (Anas platyrhynchos)

- Südlicher Blaupfeil (Orthetrum brunneum)

- Sumpf-Ziest (Stachys palustris)

- Teichhuhn (Gallinula chloropus)

- Trüsche (Lota lota)

- Wasserralle (Rallus aquaticus)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die feinfiedrigen Blätter dieser Pflanze erinnern an kleine Mini-Tannenbäume und bieten vielen Tieren ein gutes Versteck. Wenn man sie aus dem Wasser holt, fallen die Blätter schnell zusammen. Sie bildet dichte Unterwasserwälder und ihre kleinen roten Blüten stehen in Ähren über der Wasseroberfläche.

• Grösse: bis 2 m

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende, nährstoffreiche Gewässer

• Blütezeit: Juni bis September

• Bestäubung: Wind und Wasser

• Überwinterung: Überwinterungsknospe

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Ästige Igelkolben fällt durch seine kugeligen, stacheligen Blütenstände auf – sie erinnern an kleine Igel. Männliche und weibliche Blüten sind getrennt angeordnet. Die Pflanze liebt sonnige Gräben und Bachränder. Besonders spannend: Ihre Früchte treiben im Wasser und verbreiten sich so über weite Strecken. In den starren Halmen verstecken sich gern Libellenlarven und Jungfische.

• Grösse: 30–150 cm

• Lebensraum: Bachufer, Gräben, stehende, schlammige Gewässer

• Blütezeit: Juni bis August

• Bestäubung: durch Wind und Insekten

• Überwinterung: mit kräftigem Wurzelstock

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese ungiftige Schlange hat am Hinterkopf hinter den beiden hellen Flecken meist dunkle Halbmonde. Sie ist oft in Gewässernähe unterwegs und kann sehr gut schwimmen. Sie jagt bevorzugt Frösche und Molche und kann diese sogar im Wasser fangen. Bei Gefahr bläht sie sich auf, zischt laut oder stellt sich tot. Trotz ihres wehrhaften Verhaltens ist sie völlig harmlos.

• Grösse: 70–140 cm, Weibchen grösser als Männchen

• Lebensraum: Flachmoore, Seeufer, Weiher, Bäche, Waldränder

• Nahrung: Amphibien, Kaulquappen, Fische

• Fortpflanzung: 10–30 Eier in Kompost oder verrottender Vegetation

• Überwinterung: in frostsicheren Erdhöhlen oder Mauerspalten

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Beobachtungsturm in der Grande Cariçaie wurde 2018 neu mit drei Etagen eröffnet. Er ermöglicht den Besucher:innen, Flora und Fauna ungestört zu beobachten. Auf den unterschiedlichen Etagen finden viele Leute gleichzeitig Platz und – was vor allem auch Fotograf:innen freut – er bietet nun auch Beobachtungsmöglichkeiten direkt am Wasser.

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Blässhuhn erkennt man am schwarzen Gefieder und an seinem weissen Stirnschild. Es schwimmt oft mitten auf dem See, taucht flink nach Wasserpflanzen und jagt anderen Vögeln gern hinterher. Beim Revierstreit geht es ordentlich zur Sache: Mit ihren kräftigen Beinen treten sie sich im Wasser. Das Nest bauen sie aus allem, was sie finden – sogar Plastik landet manchmal darin.

• Grösse: Körperlänge 36–38 cm, Spannweite: 70–80 cm

• Lebensraum: Seen, Feuchtgebiete, langsam fliessende Gewässer

• Nahrung: Pflanzen, Insekten, Schnecken und Muscheln

• Fortpflanzung: 1 Brut mit je 3-12 Eiern im Schilf

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Federlibellen erkennt man an ihren auffällig verbreiterten und gefiederten Beinen, die aussehen wie kleine Federn. Die Männchen der Blauen Federlibelle haben einen hellblauen Körper, während die Weibchen eher grünlich, cremefarben oder ebenfalls hellblau sind. Die Tiere sitzen oft an Halmen in Ufernähe. Ihr Flug ist eher flatternd und langsam. Männchen und Weibchen bleiben oft lange im Tandem verbunden. Die Federlibelle bevorzugt Fliess- und Stillgewässer der Flussauen und des Tieflandes.

• Grösse: 3,5–3,7 cm

• Lebensraum: pflanzenreiche Fliessgewässer und kleine Stehgewässer, Seen, Kiesgrube, meistens fischreich

• Nahrung: kleine Insekten, Mücken

• Fortpflanzung: Eiablage unter Wasser im Tandem oft in Gruppen

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Brachsmen sind silberne bis bräunliche Schwarmfische mit hohem, seitlich abgeflachtem Körper. Sie sind oft in langsam fliessenden Gewässern unterwegs und wühlen mit ihrem vorstülpbaren Maul im Boden nach Nahrung. Bei der Paarung im Frühling zeigen Männchen feine weisse Punkte – den «Laichausschlag». Sie sind wichtige Nahrung für Räuber wie Hechte oder Kormorane.

• Grösse: 40–50 cm

• Lebensraum: stehende, nährstoffreiche und langsam fliessende Gewässer, «Brachsmenregionen» in Fliessgewässern

• Nahrung: aquatische Insektenlarven, Würmer, Krebse, Weichtiere, Pflanzenteile am Boden

• Fortpflanzung: Frühsommer (Mai bis Juli); mehrere Zehn- bis Hunderttausend Eier in dichter Vegetation

• Überwinterung: in Gruppen am Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser Rohrkolben fällt durch seine langen, etwas breiteren Blätter und den typischen braunen «Wurstkolben» auf. Am Stängel sind die männlichen Blüten oben, die weiblichen, etwas unscheinbareren direkt darunter. Der Breitblättrige Rohrkolben bildet dichte Bestände und ist wichtig für den Uferschutz. Besonders spannend: Früher wurde er als Isoliermaterial genutzt, seine Samen als Polsterfüllung.

• Grösse: 1–2,5 m

• Lebensraum: nährstoffreiche Uferzonen, Sümpfe

• Blütezeit: Juni bis Juli

• Bestäubung: durch Wind

• Überwinterung: als Wurzelstock im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Klein, aber oho: Der Dreistachlige Stichling ist bekannt für sein faszinierendes Brutverhalten. Im Frühling baut das Männchen ein Nest aus Pflanzenteilen und lockt das Weibchen mit Balztänzen an. Nach dem Laichen bewacht und belüftet das Männchen die Eier. Bei Gefahr stellt es seine drei Rückenstacheln auf. Stichlinge leben hierzulande in Bächen und Seen.

• Grösse: 6–10 cm

• Lebensraum: Teiche, Seen, Flüsse

• Nahrung: Würmer, kleine Wasserinsekten und deren Larven, Krebstierchen, Fischlaich

• Fortpflanzung: April bis Juni, Nestbau und Brutpflege durch das Männchen, Weibchen legt 100 bis 4000 Eier

• Überwinterung: im tieferen Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Wasserpflanze wächst unter Wasser. Ihre Blätter umschliessen den Stängel wie kleine Röhrchen, deshalb heisst sie «durchwachsen». Die Pflanze ist wichtig für Fische und Kaulquappen, weil sie Schutz und Sauerstoff bietet. Im Sommer ragt ein kleiner Blütenstand über das Wasser.

• Grösse: 30–600 cm

• Lebensraum: langsam fliessende oder stehende, nährstoffreiche, tiefe Gewässer

• Blütezeit: Juni bis Juli

• Bestäubung: über Wasser, durch Wind oder Insekten

• Überwinterung: mit Überwinterungsknospen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Eiförmige Schlammschnecke trägt ein glattes, bräunlich durchscheinendes Häuschen, dessen Öffnung eiförmig erweitert ist– daher der Name. Die beiden Fühler, an deren Basis sich die Augen befinden, sind lappenartig verbreitert. Sie bewegt sich langsam über Steine und Pflanzen und frisst dabei Algenrasen ab. Sie hat Lungen und muss zum Atmen an die Wasseroberfläche. Einen kleinen Teil des Sauerstoffs kann sie aber auch über die Haut aufnehmen. Ihre länglichen Eipakete klebt sie an Pflanzen, in denen sich viele kleine Jungschnecken auf einmal entwickeln.

• Grösse: 1,1–2 cm Gehäusehöhe

• Lebensraum: Teiche, Tümpel, langsam fliessende Bäche

• Nahrung: Algen, abgestorbenes organisches Material

• Fortpflanzung: Eigelege an Pflanzen, Steine oder Holz; Zwitter

• Überwinterung: als Schnecke oder Ei im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Eisvogel ist ein fliegender Edelstein: Mit seinem schillernden Gefieder, dem türkisblauen Rücken und der orangen Brust fällt er sofort auf. Er erbeutet im Sturzflug kleine Fische und baut seine Brutröhre oft direkt über dem Wasser in Steilwände. Bei der Balz überreicht das Männchen dem Weibchen einen Fisch als Geschenk.

• Grösse: Körperlänge 16–17 cm; Spannweite 24–26 cm

• Lebensraum: klare, fischreiche Gewässer mit Uferabbrüchen

• Nahrung: kleine Fische

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten mit je 6–8 Eiern, in Erdhöhlen

• Überwinterung: Standvogel in eisfreien Gewässern und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Erdkröte wirkt mit ihrer braun-rötlichen, warzigen Haut und den goldenen Augen etwas schaurig, dabei ist sie harmlos. Im Frühling wandert sie oft nachts und bei Regen bis zu 3 km zu ihrem Geburtsgewässer zurück, um dort abzulaichen. Die Männchen lassen sich bei der Paarung huckepack zum Gewässer tragen. Während dieser Wanderung werden sie leider häufig überfahren oder fallen in Strassenschächte. Schutzmassnahmen auf ihren Wanderrouten sind deshalb unbedingt nötig für ihr Überleben. Erdkröten sind die einzigen einheimischen Amphibien, deren Larven wegen ihrer Ungeniessbarkeit von Fischen verschont bleiben. Die langen Laichschnüre kann man gut im Wasser erkennen. Nach der Metamorphose wandern tausende kleine Kröten in alle Richtungen davon.

• Grösse: Weibchen bis 10 cm, Männchen kleiner

• Lebensraum: Wälder, Gärten, Wiesen

• Nahrung: Schnecken, Würmer, Insekten

• Fortpflanzung: Laichschnüre mit bis zu 5’000 Eiern, Entwicklung im Wasser

• Überwinterung: In frostfreien Höhlen oder Erdlöchern

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Fadenmolch ist der kleinste Molch der Schweiz. Im Frühling erkennt man die Männchen an dem langen, fadenartigen Schwanzfortsatz. In dieser Zeit führt das Männchen am Gewässergrund seine Balztänze auf, um Weibchen anzulocken. Nach der Paarung kleben die Weibchen ihre Eier einzeln an Wasserpflanzen. Den Rest des Jahres leben Fadenmolche meist versteckt an Land in Gewässernähe.

• Grösse: 6–9 cm, Weibchen grösser als Männchen

• Lebensraum: Tümpel, Weiher, Moorgewässer

• Nahrung: kleine Insekten, Würmer, Wasserlarven

• Fortpflanzung: Eiablage im Frühling; Weibchen klebt 300-450 Eier einzeln an Wasserpflanzen, Larven leben im Wasser

• Überwinterung: in Laubhaufen oder Erdhöhlen an Land

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Frühe Kleinlibelle ist oft schon im April unterwegs – daher ihr Name. Ihr Körper ist auffällig rot-schwarz gefärbt. Sie sitzt gern in der Sonne auf Blättern am Ufer und fliegt in kurzen, ruckartigen Bewegungen. Ihre Larven entwickeln sich in ruhigem Wasser und schlüpfen schon früh im Jahr.

• Grösse: 3,3–3,6 cm

• Lebensraum: kleine Teiche, Gräben, Quelltümpel, strömungsberuhigte Stellen von Fliessgewässern

• Nahrung: kleine Fluginsekten

• Fortpflanzung: Eiablage in Wasserpflanzen im Tandem, Tandem kann dabei komplett untertauchen

• Überwinterung: als Larve im Gewässer

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Gänsesäger ist ein schlanker Taucher mit rotem Hakenschnabel – perfekt zum Fangen von Fischen. Männchen haben ein weisses Gefieder mit dunkelgrünem Kopf und Hals, Weibchen einen rotbraunen Schopf und grauen Rücken. Sie tauchen blitzschnell ab, jagen unter Wasser und können bis zu einer Minute unten bleiben. Ihre Küken springen schon kurz nach dem Schlüpfen aus Baumhöhlen ins Wasser.

• Grösse: Körperlänge 58–66 cm, Spannweite: 82–97 cm; Gewicht: 1–1,7 kg

• Lebensraum: Seen und Flüsse

• Nahrung: Fische, Wasserinsekten

• Fortpflanzung: 1 Brut pro Jahr, 7 – 14 Eier in Baumhöhlen, Felsnischen oder Gebäuden

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher; viele überwintern in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Gelbe Schwertlilie fällt sofort auf: Ihre grossen, gelben Blüten leuchten am Ufer von Teichen und Bächen. Ihre Blätter sind lang, schmal und schwertförmig – daher ihr Name. Besonders spannend: Diese Pflanze kann Schwermetalle aus dem Wasser aufnehmen und hilft so, Gewässer zu reinigen. Sie bildet dichte Horste und bietet vielen Tieren Schutz.

• Grösse: 50–100 cm

• Lebensraum: Uferzonen von Teichen, Weihern, Bächen

• Blütezeit: Juni

• Bestäubung: durch Insekten, besonders Hummeln

• Überwinterung: als Wurzelstock (Rhizom) im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Gelbrandkäfer ist einer der grössten Wasserkäfer Europas. Er ist ein schneller Schwimmer und geschickter Jäger, sogar Kaulquappen und kleine Fische sind vor ihm nicht sicher. Seine Larven nennt man «Wasser-Tiger», weil sie kräftige Kiefer und grossen Appetit haben. Der Käfer kann Luft unter die Flügeldecken speichern und taucht damit minutenlang. Wenn es ihm zu eng wird, fliegt er bei Nacht einfach davon und sucht nach einem neuen Teich.

• Grösse: 27–35 mm

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende Gewässer

• Nahrung: als Larve wie auch als Käfer: Wasserinsekten und -larven, Kaulquappen, kleine Fische

• Fortpflanzung: Eiablage an Wasserpflanzen

• Überwinterung: als erwachsenes Tier im Bodenschlamm

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Gemeine Binsenjungfer fällt durch ihren metallisch grünen Glanz und das ruhige Verhalten auf. Anders als viele Libellen hält sie ihre Flügel in der Ruheposition nicht waagrecht, sondern leicht geöffnet – wie eine kleine Propellermaschine. Sie fliegt meist langsam und sitzt oft auf Gräsern am Teichufer. Bei der Paarung fliegen Männchen und Weibchen eng verbunden im Tandem und tauchen zur Eiablage sogar gemeinsam unter Wasser.

• Grösse: 3,5–4 cm

• Lebensraum: gut besonnte Teiche, Weiher, langsam fliessende Gräben mit Vegetation

• Nahrung: kleine Insekten, Mücken, Fliegen

• Fortpflanzung: Eiablage im Tandem an Pflanzenteilen unter Wasser

• Überwinterung: als Ei

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese kleine Schnecke ist nicht so einfach zu sehen, da sie ganz schön klein ist. Sie hat wie der Grossteil der Schnecken ein rechtsgewundenes Häuschen und atmet über eine federähnliche Kieme. Sie lebt gerne in sauerstoffreichen Gewässern und bewegt sich flink über Pflanzen und Steine. Mit den feinen Härchen an der Schnauze, an den Fussfortsätzen und am Tentakel erzeugt sie einen Atemwasser- und Nahrungsstrom. Ihre Eigelege sehen wie durchsichtige, kugelrunde Kapseln aus und enthalten gewöhnlich 16 Eier.

• Grösse: 3 – 5,5 mm Gehäusehöhe

• Lebensraum: Auf dem schlammigen Boden von klaren, grossen stehenden oder langsam fliessenden Gewässern

• Nahrung: abgestorbenes organisches Material

• Fortpflanzung: Zwitter; Eikapseln an festen Oberflächen

• Überwinterung: als junge Schnecke im Schlamm

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Gemeine Wasserschlauch ist eine fleischfressende Wasserpflanze ohne Wurzeln. Winzige Fangblasen (Schläuche) an seinen untergetauchten Blättern saugen in weniger als einer Tausendstelsekunde kleine Wassertiere wie Wasserflöhe ein. An der Wasseroberfläche ragen im Sommer gelbe Blüten empor, an denen Insekten landen und die Pflanze mit Pollen bestäuben. Zwischen den Fangblasen treiben im Herbst die Überwinterungsknospen, aus denen im nächsten Frühjahr neue Pflanzen wachsen.

• Grösse: 30–100 cm lange, weiße, fadenförmige Triebe

• Lebensraum: Teiche und Torfgräben

• Nahrung: Kleinsttiere (Wasserflöhe, Insektenlarven)

• Fortpflanzung: Blüten von Juni bis August über Wasser, Samen

• Überwinterung: als Überwinterungsknospe am Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: Stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Graureiher ist ein grosser, anmutiger Vogel mit langem Hals, grauem Gefieder und einem spitzen Schnabel. Man sieht ihn oft reglos am Ufer stehen – wie eine Statue. Plötzlich stösst er blitzschnell zu und schnappt sich einen Fisch oder Frosch. Sein Ruf klingt krächzend. Er brütet in grossen Kolonien auf Bäumen. Spannend: Viele Graureiher bleiben auch im Winter in der Schweiz – selbst an eisigen Gewässern. Nachdem der Graureiher zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausgerottet wurde, ist die Art mittlerweile geschützt und der Bestand hat sich erholt.

• Grösse: Körperlänge 90–100 cm; Spannweite bis 195 cm

• Lebensraum: Flüsse, Seen, Teiche, Feuchtwiesen

• Nahrung: Fische, Amphibien, Kleinsäuger

• Fortpflanzung: Nester in Kolonien, 3–5 Eier

• Überwinterung: Teilweise Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Grosse Königslibelle ist eine der grössten und eindrucksvollsten Libellen der Schweiz. Mit ihrem leuchtend grünen Brustbereich und dem langen himmelblauen (Männchen) bzw. grünen (Weibchen) Hinterleib fliegt sie oft wie ein Helikopter über Teiche. Sie ist ständig in Bewegung und verteidigt ihr Revier energisch. Bei der Paarung fliegen Männchen und Weibchen abseits vom Gewässer, dort bildet sich das sogenannte Paarungsrad, das sich in der Krautschicht niederlässt. Zur Eiablage fliegt das Weibchen allein zum Gewässer. Ihre Larven leben 1-2 Jahre unter Wasser und sind Räuber.

• Grösse: 6,6 – 8,4 cm

• Lebensraum: besonnte Steh- bis langsame Fliessgewässer mit mittlerer bis hoher Wassertemperatur

• Nahrung: Insekten (im Flug gefangen); Larven jagen im Wasser nach Insektenlarven, Würmern, Schnecken, Kaulquappen

• Fortpflanzung: Eiablage einzeln in Wasserpflanzen

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese zierliche Libelle ist häufig an Teichen und Weihern zu sehen. Männchen haben einen schwarzen Hinterleib mit hellblauem Punkt auf dem vorletzten Hinterleibssegment. Weibchen gibt es in mehreren Farbvarianten. Pechlibellen sitzen oft auf Halmen und starten plötzlich zur Jagd. Sie sind weniger scheu als andere Arten und lassen sich gut beobachten.

• Grösse: 3–3,4 cm

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende Gewässer

• Nahrung: kleine Insekten, Mücken

• Fortpflanzung: Eiablage ins Pflanzengewebe an der Wasseroberfläche oder darunter

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Muschel liegt halb im weichen Schlamm und filtert das Wasser mit ihren Kiemen. Dabei reinigt sie täglich mehrere Liter Wasser. Sie lebt oft jahrzehntelang am selben Ort. Zur Fortpflanzung nutzt sie einen Trick: Ihre Larven (Glochidien) heften sich kurz an Fische, bevor sie sich später am Gewässergrund entwickeln – so können sie sich besser verbreiten.

• Grösse: bis 20 cm; Gewicht: bis 400 g

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende, schlammige Gewässer

• Nahrung: Plankton, Kleinstlebewesen (gefiltert)

• Fortpflanzung: Zwitter, Glochidien heften sich an Fischkiemen

• Überwinterung: im Bodenschlamm, Larven überdauern den ersten Winter in den Brutkiemen der Muschel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Pflanze ist ein Riese unter den Hahnenfüssen: Mit ihren leuchtend gelben Blüten überragt sie viele andere Uferpflanzen. Ihre langen, zungenförmigen Blätter gaben ihr den wissenschaftlichen Art-Namen. Die Pflanze wächst sogar im flachen Wasser und blüht über Wochen hinweg. Sie ist eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insekten.

• Grösse: 50–150 cm

• Lebensraum: feuchte Ufer, flache Gewässer, auf schlammigem Grund

• Blütezeit: Juni bis August

• Bestäubung: durch Insekten, vegetative Vermehrung durch Ausläufer

• Überwinterung: als Wurzelstock

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Grosse Granatauge trägt seinen Namen zu Recht: Die Männchen haben leuchtend rote Augen, die in der Sonne regelrecht funkeln. Sie fliegen flink über den Teich und landen gerne auf Schwimmpflanzen. Die Männchen sind sehr aufmerksam und verteidigen kleine Reviere. Bei der Paarung halten sie sich lange im Tandem, während das Weibchen die Eier direkt in Wasserpflanzen sticht – das Tandem taucht bis zu 70 Minuten lang ab.

• Grösse: 3–3,6 cm

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende Gewässer mit besonnter Schwimmblattvegetation

• Nahrung: winzige Fluginsekten oder Blattläuse

• Fortpflanzung: Eiablage im Tandem in Schwimmblattpflanzen

• Überwinterung: als Larve

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit seiner Federhaube und den roten Augen ist der Haubentaucher leicht zu erkennen. Seine Balztänze sind spektakulär: Beide Partner paddeln sich mit gerecktem Hals gegenüber, bilden eine herzförmige Lücke zwischen ihren Körpern und präsentieren sich Wasserpflanzen, die sich als Nistmaterial eignen. Beim Tauchen jagt er Fische und kann dabei erstaunlich tief hinabgleiten. Die Jungen reiten oft gut geschützt zwischen den Flügeln auf dem Rücken der Eltern mit.

• Grösse: Körperlänge 46–51 cm, Spannweite: 85–90 cm

• Lebensraum: grössere Seen und Weiher mit Schilf, Fliessgewässer

• Nahrung: Fische, Insektenlarven

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten mit 3–6 Eiern in Schwimmnestern

• Überwinterung: überwiegend Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Hecht ist ein Raubfisch mit schnabelförmigem Maul, messerscharfen Zähnen und Tarnmuster. Wie ein Pfeil lauert er regungslos in der Unterwasservegetation, bis ein Beutefisch in Reichweite kommt. Dann schnellt er blitzschnell vor und schnappt sich die Beute. Junge Hechte wachsen schnell und müssen ständig fressen. Der Hecht ist ein wichtiger Räuber, der für das Gleichgewicht im See beiträgt.

• Grösse: 60–100 cm, Weibchen bis 150 cm

• Lebensraum: im Uferbereich von Seen und langsam fliessenden Gewässern

• Nahrung: Fische, Amphibien, kleine Wasservögel und Wirbellose

• Fortpflanzung: Frühjahr (März bis April); Eier werden in der dichten Ufervegetation abgelegt

• Überwinterung: aktiv, aber weniger beweglich

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Höckerschwan mit langem Hals und weissem Gefieder ist unser grösster Wasservogel. Namensgebend ist der schwarze «Höcker» am Schnabelansatz. Trotz ihrer Anmut können Schwäne sehr wehrhaft sein, besonders zur Brutzeit. Sie verteidigen ihr Revier mit fauchenden Lauten und Flügelschlägen. Beim Schwimmen halten sie den Hals elegant S-förmig gebogen, beim Startlauf heben sie sich mit kräftigen Flügelschlägen aus dem Wasser.

• Grösse: Körperlänge 145–160 cm, Spannweite: 200–240 cm; Gewicht: 10 kg bis 12 kg

• Lebensraum: Seen, Flüsse, Parkgewässer

• Nahrung: Pflanzen

• Fortpflanzung: 1 Brut pro Jahr; 5-8 Eier in Bodennest

• Überwinterung: Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt, eingeführte Art

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Kleine Königslibelle ist etwas seltener und kleiner als ihre «grosse Schwester». Sie ist schneller zu erkennen als man denkt: Ihr Körper ist braun, der Hinterleib mit sattelförmigem blauem Fleck, die Augen sind grün – eine auffällige Kombination. Sie fliegt oft in ruhigen Bahnen über das Wasser und hält dabei den Körper fast waagrecht. Die Männchen patrouillieren während der Paarungszeit über ihrem Revier, die Eiablage findet im Tandem statt.

• Grösse: 6,2–7,5 cm

• Lebensraum: warme, pflanzenreiche Stillgewässer

• Nahrung: Fluginsekten, auch kleine Libellen, Larven jagen im Wasser nach Insektenlarven, Würmern, Schnecken, Kaulquappen

• Fortpflanzung: Tandemflug; Eiablage an Pflanzen

• Überwinterung: als Larve im Gewässer

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Kleine Wasserlinse ist eine der kleinsten Blütenpflanzen der Welt, sie ist oft kaum grösser als ein Stecknadelkopf. Sie schwimmt frei auf der Wasseroberfläche und bildet dichte grüne Teppiche. Besonders spannend: Sie kann sich sehr schnell vermehren. Unter guten Bedingungen verdoppelt sich eine Population in nur wenigen Tagen.

• Grösse: 2–6 mm

• Lebensraum: nährstoffreiche, stehende oder langsam fliessende Gewässer

• Blütezeit: selten sichtbar von Mai bis September

• Bestäubung: selten, durch Wasser, meist ungeschlechtliche Vermehrung

• Überwinterung: als Knospe am Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Kormorane sind schwarz mit grünlichem Glanz und sitzen oft mit ausgebreiteten Flügeln. So trocknen sie ihr Gefieder, denn ihre Federn sind nicht vollständig wasserabweisend. Sie tauchen meisterhaft nach Fischen, manchmal bis zu 20 Meter tief. Gruppen junger Kormorane jagen oft gemeinsam. Ihr Nest bauen sie auf Bäumen oder Felsen, meist in Kolonien. Früher stark verfolgt, ist er heute wieder häufiger, besonders an grossen Seen.

• Grösse: Körperlänge 80–100 cm, Spannweite: 121–149 cm; Gewicht: 2–2,5 kg

• Lebensraum: Seen, Fliessgewässer

• Nahrung: Fische

• Fortpflanzung: Koloniebrüter; 1 Brut mit 3–4 Eiern im Nest auf Bäumen oder Felsen

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Im Sommer trägt die Lachmöwe ein braunes Gesicht, im Winter nur einen schwarzen Ohrfleck. Sie fliegt flink, segelt über Seen und ruft oft laut. Dieses «Lachen» gab ihr den Namen. Sie ist sehr gesellig: Im Flug rufen sich die Vögel gegenseitig zu, in grossen Kolonien brüten sie dicht beieinander. Lachmöwen sind geschickt im Fangen von Insekten in der Luft, schnappen aber auch Brotreste in der Stadt. Ihre Nester bauen sie oft auf Inseln in Seen oder Teichen.

• Grösse: Körperlänge 34-37 cm, Spannweite: 83–101 cm

• Lebensraum: Kulturland, Seen, Feuchtgebiete, Fliessgewässer und Siedlungen

• Nahrung: Fische, Früchte, Insekten, Würmer, Abfälle

• Fortpflanzung: 1 Brut; 2–3 Eier im Bodennest

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher, viele überwintern in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Schnecke hat ein sehr grosses, dünnwandiges Gehäuse, dessen erweiterte Öffnung ohrenförmig ist. Sie ist eine der grössten Wasserschnecken der Schweiz und oft an Gewässerrändern zu sehen. Sie bewegt sich über Wasserpflanzen und sucht dort nach Algen. Wie andere Schlammschnecken atmet sie mit einer Lunge und muss regelmässig an die Oberfläche.

• Grösse: 1,4 – 2,4 cm Gehäusehöhe

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende, pflanzenreiche Gewässer

• Nahrung: Algen, abgestorbenes organisches Material

• Fortpflanzung: Zwitter; Eigelege an Pflanzen

• Überwinterung: als Schnecke im Bodenschlamm

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Wasserpflanze wächst ganz unter Wasser und ist oft an ihrer buschigen, rauen Form zu erkennen. Die Triebe sind starr und wirken wie kleine Fichtenzweige. Sie verankert sich meist nicht im Boden, sondern treibt frei. Besonders spannend: Sie kann Nährstoffe aus dem Wasser aufnehmen und hilft so, Algenwuchs zu reduzieren. Fische verstecken sich gern in ihren dichten «Wäldern».

• Grösse: bis 3 m

• Lebensraum: stehende, nährstoffreiche Gewässer

• Blütezeit: Juni bis August (unscheinbar unter Wasser)

• Bestäubung: unter Wasser, meist aber vegetative Verbreitung über abbrechende Sprossstücke

• Überwinterung: als Winterknospe (Turion)

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Rotfedern erkennt man an den auffallend roten Bauch- und Afterflossen und der nach oben gerichteten Schnauze. Sie schwimmen gerne in Schwärmen und lieben dicht bewachsene Uferbereiche. Anders als viele andere Fische fressen sie auch Wasserpflanzen, sogar an der Wasseroberfläche. Im Frühling legen sie ihre Eier in flache Uferzonen ab, wo sich die Jungen verstecken können.

• Grösse: 20 - 40 cm

• Lebensraum: langsam fliessende Gewässer, Teiche, Seen

• Nahrung: Wasserpflanzen, Algen, Kleintiere

• Fortpflanzung: Laichzeit im Frühling (April bis Juni); zwischen 50‘000 und 200‘000 Eier (abhängig vom Körpergewicht des Weibchens) an Wasserpflanzen, Wurzeln oder Steinen

• Überwinterung: in tieferen, ruhigen Gewässerbereichen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Schleie ist ein Fisch mit grüner bis kupferfarbener Färbung, kleinen Schuppen und zwei Barteln in den Mundwinkeln. Sie ist sehr robust, kann auch in trübem Wasser leben und liebt schlammige Böden. Meist ist sie früh morgens oder abends aktiv und wühlt am Grund nach Nahrung. Schleien wachsen langsam und werden erstaunlich alt, oft über 20 Jahre. Bei Gefahr verstecken sie sich in Pflanzen oder im Schlamm.

• Grösse: 20–40 cm

• Lebensraum: nährstoff- und vegetationsreiche Seen und grosse, langsame fliessende Gewässer tiefer Lagen

• Nahrung: Zuckmückenlarven, Ringelwürmer, Weich- und Krebstiere

• Fortpflanzung: Frühsommer (temperaturabhängig Mai bis Juli); mehrere Hunderttausend Eier in Ufervegetation

• Überwinterung: im Schlamm am Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Schwanenblume ist eine der schönsten Uferpflanzen: Ihre rosafarbenen Blüten stehen in eleganten Dolden über dem Wasser. Der Name erinnert an anmutige Schwäne und passt perfekt. Ihre Blätter sind grasartig linealisch und können sich aufgrund ihrer Länge von bis über 1 m aufrollen. Die Pflanze kommt an natürlichen Ufern vor und ist ein Zeiger für naturnahe Gewässer.

• Grösse: 60–150 cm

• Lebensraum: flache Uferzonen von Seen und Altarmen

• Blütezeit: Juni bis Juli

• Bestäubung: durch Insekten

• Überwinterung: als Wurzelstock im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die See-Flechtbinse wächst in dichten Gruppen direkt am Gewässerrand. Ihre runden, grünen Halme können über zwei Meter hoch werden und sind gute Verstecke für nistende und brütende Wasservögel. Sie bildet unter Wasser lange Ausläufer und kann so ganze Uferabschnitte besiedeln. Ihre braunen Blüten stehen seitlich an der Spitze der Halme.

• Grösse: 1–3 m

• Lebensraum: Uferzonen von Seen, Teichen und langsam fliessenden Gewässern

• Blütezeit: Juni bis Juli

• Bestäubung: durch Wind oder Verbreitung vegetativ über das Rhizom

• Überwinterung: als Wurzelstock im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Seeforelle ist eine Wanderform der Bachforelle. Als Jungfisch lebt sie in Flüssen, später zieht sie in den See. Dort wächst sie zu stattlicher Grösse heran und kehrt zum Laichen in ihren Geburtsbach zurück, oft über viele Kilometer. Mit ihrem silbrig-schimmernden Körper und schwarzen Punkten ist sie gut getarnt. Sie jagt vor allem nachts und braucht sauberes, kühles Wasser.

• Grösse: 40–100 cm

• Lebensraum: grosse, tiefe Voralpen- und Alpenseen und Zuflüsse

• Nahrung: Fische, Insekten, Krebse

• Fortpflanzung: Laichzeit im Winter (November bis Dezember), Eiablage in kiesigen Boden der Zuflüsse

• Überwinterung: aktiv im See

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Seefrosch ist in der Schweiz keine ursprünglich heimische Art. Er wurde im 20. Jahrhundert zu Forschungs- und Speisezwecken eingeführt, entwischte oder wurde freigelassen und hat sich erfolgreich verbreitet. Dank seinen kräftigen, langgestreckten Hinterbeine ist er ein hervorragender Schwimmer. Typisch sind zudem olivgrün bis bräunlich gefärbte Rückenpartien mit dunklen Flecken und oft ein hellgrüner Mittelstreifen. Während lauer Frühlingstage ist ein quakender Chor besonders laut: Der Seefrosch ruft mit klangvollem „räääk-räääk“, das bis weit hörbar ist. Wenn Gefahr droht, springt er blitzschnell ins Wasser.

• Grösse: 7–13 cm

• Lebensraum: Sonnige, nährstoffreiche stehende oder langsam fliessende Gewässer wie Seen, Altarme, Weiher mit dichter Wasser- und Ufervegetation, oft in Flussauen

• Nahrung: Insekten, Würmer, Spinnen, kleinere Amphibien oder deren Larven, auch Kannibalismus bekannt

• Fortpflanzung: komplexes System, Paarung typischerweise zwischen April und Juni; Weibchen legen mehrere Laichballen

• Überwinterung: überdauert den Winter unter Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: Nicht bewertet (NE), da eingeschleppt

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser kleine Käfer lebt meist auf oder in der Nähe von Seerosen. Er schimmert metallisch, oft grün, blau oder violett. Besonders spannend: Seine Larven wachsen unter Wasser an der Unterseite von Seerosenblättern auf und atmen über ein besonderes System: Sie zapfen mit ihrem Hinterleib die Pflanze direkt an. Auch die erwachsenen Käfer fressen an Seerosenblättern. Man sieht sie im Sommer oft auf Blättern sitzen oder sich darauf sonnen.

• Grösse: 9–11 mm

• Lebensraum: stehende, pflanzenreiche Gewässer mit Seerosen

• Nahrung: Seerosenblätter

• Fortpflanzung: Eiablage an Seerosen; Larven leben unter Wasser

• Überwinterung: in luftgefüllten Kokons am Stängel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Stockenten sind geschickte «Gründler»: Sie tauchen mit dem Kopf ins Wasser und wühlen am Teichgrund nach Würmern, Schnecken und Pflanzensamen. Das Männchen (Erpel) trägt seinen schillernd grünen Kopf wie ein kleines Juwel, im Schlichtkleid (Juli bis September) ähnelt er der weiblichen Ente, gesprenkelt braun und unauffällig. In einer Kolonie bleiben oft bis zu 20 Enten zusammen. Im Winter ziehen manche Enten in mildere Regionen, aber viele bleiben bei uns und finden sogar in der Stadt Nahrung.

• Grösse: Körperlänge 50–65 cm, Spannweite: 80–98 cm

• Lebensraum: Teiche, Seen, Flüsse, Stadtparks

• Nahrung: Pflanzen, Samen, Insekten, Schnecken, kleine Fische

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr; 6–15 Eier im Nest am Boden

• Überwinterung: Standvogel oder Kurzstreckenzieher; ganzjährig aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Südliche Blaupfeil liebt warme, offene Uferzonen. Männchen sind hellblau gefärbt, Weibchen eher beige bis braun. Sie sitzen gern flach am Boden oder auf Steinen in der Sonne. Wenn sie auf Jagd gehen, fliegen sie pfeilschnell los – daher der Name. Die Art breitet sich im Zuge des Klimawandels langsam weiter nach Norden aus und wird auch in der Schweiz häufiger.

• Grösse: 4–5 cm

• Lebensraum: flache, warme Tümpel, Sand- und Kiesgruben

• Nahrung: Insekten

• Fortpflanzung: Eiablage freischwebend im Wasser unter Bewachung der Männchen

• Überwinterung: als Larve

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

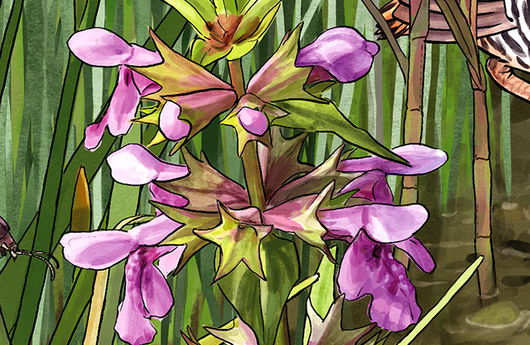

Der Sumpf-Ziest gehört zur Familie der Lippenblütler. Seine kräftig rosa Blüten sehen aus wie kleine Mäulchen und stehen in dichten Scheinquirlen. Besonders auffällig: Die eckigen Stängel und fein gezähnten Blätter. Hummeln lieben ihn. Seine dicken Wurzelknollen speichert er unter der Erde und aus ihnen wächst er im Frühling neu. Der Sumpf-Ziest ist ein wichtiger Nektarlieferant in feuchten Wiesen.

• Grösse: 30–100 cm

• Lebensraum: feuchte Wiesen, Gräben, Bachufer

• Blütezeit: Juni bis September

• Bestäubung: vor allem durch Hummeln

• Überwinterung: mit unterirdischem Spross (Rhizom)

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

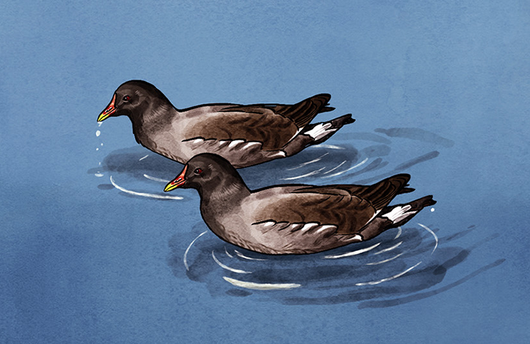

Das Teichhuhn ist schüchterner als das Blässhuhn, aber ebenso häufig. Es hat ein dunkles Gefieder, eine rote Stirnplatte und gelbgrüne Beine mit langen Zehen, perfekt zum Balancieren auf den Schwimmblättern von Wasserpflanzen wie den Seerosen. Es schwimmt geschickt, klettert aber auch durch Ufervegetation. Bei Gefahr verschwindet es lautlos im Schilf. Die Jungen folgen den Eltern schnatternd übers Wasser und lernen früh das Fressen.

• Grösse: Körperlänge 32–35 cm, Spannweite: 50–55 cm

• Lebensraum: Seen, Feuchtgebiete, Fliessgewässer

• Nahrung: Pflanzen, Samen, Insekten, Würmer und Schnecken

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten mit je 4-11 Eiern in der Ufervegetation

• Überwinterung: teils Standvogel, teils Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Trüsche ist der einzige Fisch aus der Dorschfamilie, der im Süsswasser lebt. Sie liebt kaltes, sauerstoffreiches Wasser. An ihrem Kinn hat sie einen langen, tastenden Bartfaden (Bartel). Trüschen laichen mitten im Winter, das ist ungewöhnlich für Fische. Tagsüber verstecken sie sich unter Steinen, nachts gehen sie auf Beutefang.

• Grösse: 30–60 cm

• Lebensraum: kalte, tiefe Seen und Flüsse

• Nahrung: Würmer, Kleinkrebse, Weichtiere, Fischlaich, Fischlarven; Larven fressen Zooplankton und später Insektenlarven

• Fortpflanzung: Winterlaicher (November bis Februar); mehrere Tausend Eier im Freiwasser

• Überwinterung: bleibt aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Wasserrallen schleichen durchs dichte Schilf und stochern mit ihrem langen Schnabel nach Insekten, Würmern und Schnecken. Ihr rostbraunes Gefieder mit schwarzen Längsstreifen auf der Oberseite macht sie fast unsichtbar. Bei Gefahr flieht die Wasserralle mit kurzem Zickzacklauf oder taucht ins Wasser ab. Häufig hört man ihr Gekreische lange, bevor man sie sieht.

• Grösse: Körperlänge 23–26 cm, Spannweite: 38–45 cm

• Lebensraum: Röhrichte, Schilfgürtel und sumpfige Ufer von Seen und Fliessgewässern

• Nahrung: Insekten, Würmer, Schnecken, kleine Frösche

• Fortpflanzung: 2 Bruten; 4–10 Eier im gut versteckten Nest

• Überwinterung: teils Stand-, teils Zugvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)