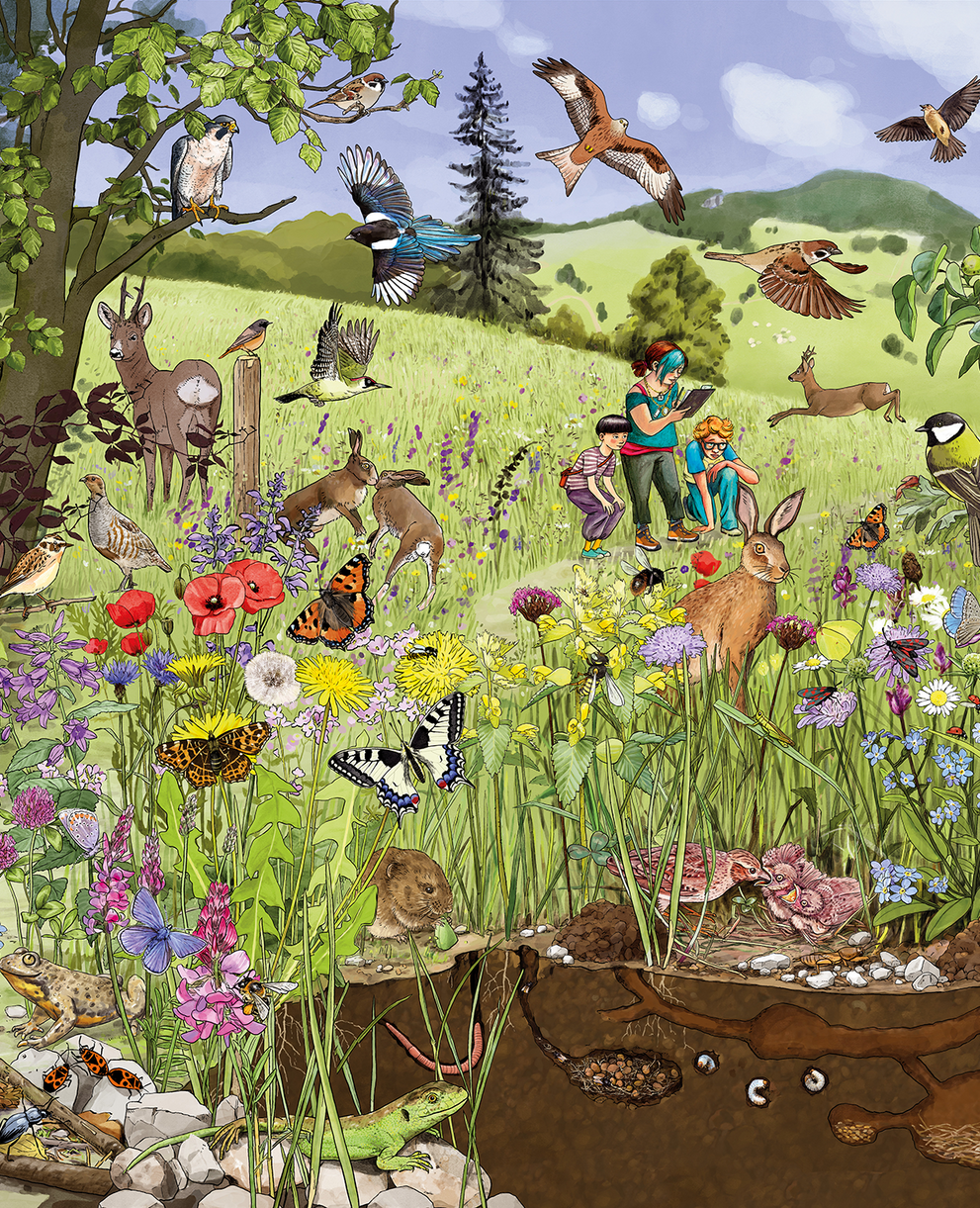

Blumenwiese

Deshalb kann man eine Blumenwiese nicht nur sehen, sondern auch hören: Sie zirpt, brummt, raschelt und singt. Damit Wiesen erhalten bleiben, müssen sie jährlich mindestens einmal schonend gemäht werden. Dabei ist es wichtig, einen Teil der Wiese als Rückzugsstreifen für die Tiere stehenzulassen. Welcher Schmetterling auf dem Bild gefällt dir am besten?

Klicken Sie auf eine Zahl, um mehr zu erfahren...

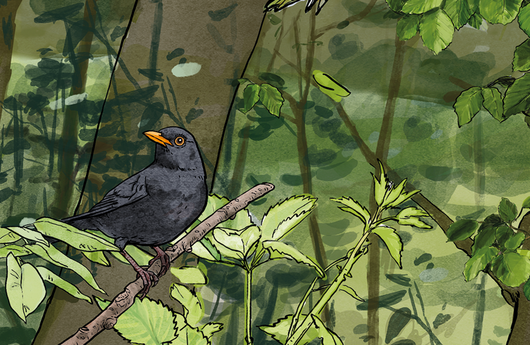

- Amsel (Turdus merula)

- Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera)

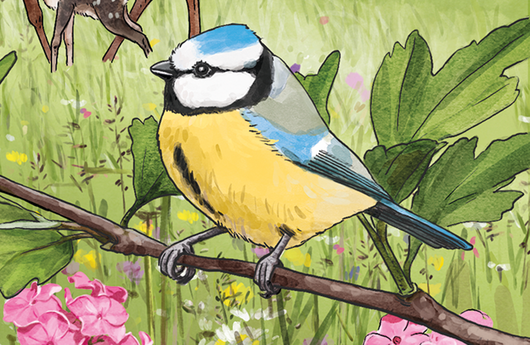

- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)

- Blindschleiche (Anguis fragilis)

- Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

- Elster (Pica pica)

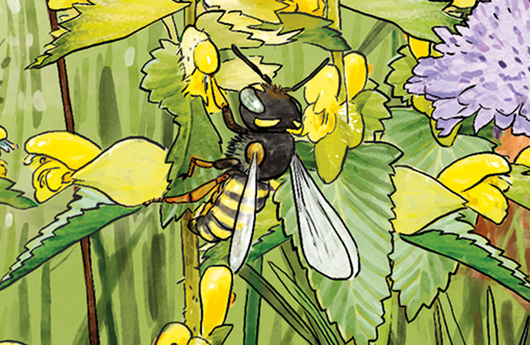

- Erdhummel (Bombus terrestris)

- Esparsetten-Sägehornbiene (Melitta dimidiata)

- Feldhase (Lepus europaeus)

- Feldlerche (Alauda arvensis)

- Feldmaus (Microtus arvalis)

- Feldsperling (Passer montanus)

- Feuersalamander (Salamandra salamandra)

- Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus)

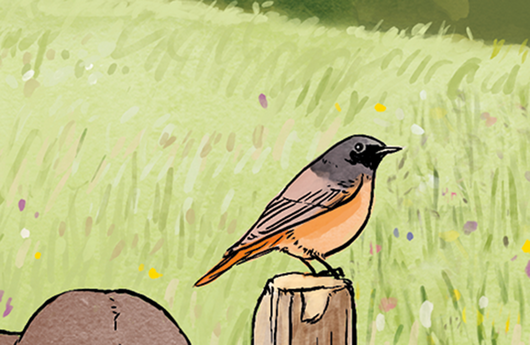

- Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

- Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans)

- Gelbbauchunke (Bombina variegata)

- Grosse Wiesenameise (Formica pratensis)

- Grosser Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis)

- Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus)

- Grünspecht (Picus viridis)

- Hain-Schnirkelschnecke (Cepaea nemoralis)

- Honigbiene (Apis mellifera)

- Klatschmohn (Papaver rhoeas)

- Kleiner Esparsetten-Bläuling (Polyommatus thersites)

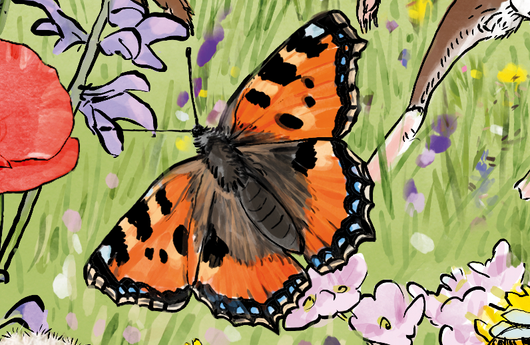

- Kleiner Fuchs (Aglais urticae)

- Kohlmeise (Parus major)

- Kornblume (Centaurea cyanus)

- Landkärtchen (Araschnia levana)

- Lederlaufkäfer (Carabus coriaceus)

- Löwenzahn (Taraxacum officinale)

- Luchs (Lynx lynx)

- Maikäfer-Larven (Melolontha melolontha)

- Maulwurf (Talpa europaea)

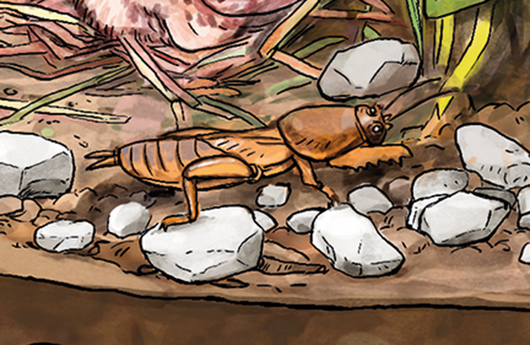

- Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)

- Nesselblättrige Glockenblume (Campanula trachelium)

- Rebhuhn (Perdix perdix)

- Reh (Capreolus capreolus)

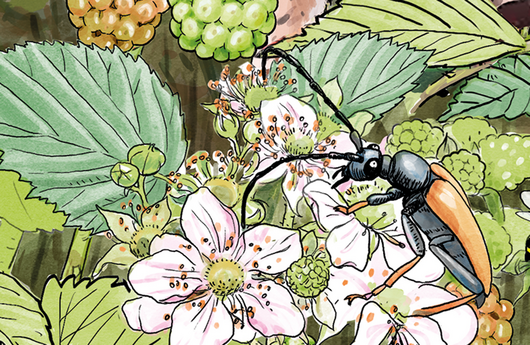

- Rothalsbock (Stictoleptura rubra)

- Rotklee (Trifolium pratense)

- Rotmilan (Milvus milvus)

- Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia)

- Schachbrettfalter (Melanargia galathea)

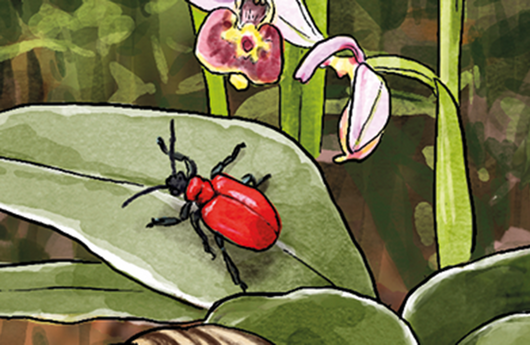

- Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)

- Schwalbenschwanz (Papilio machaon)

- Sechsfleck-Widderchen (Zygaena filipendulae)

- Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata)

- Spaltenwollbiene (Anthidium oblongatum)

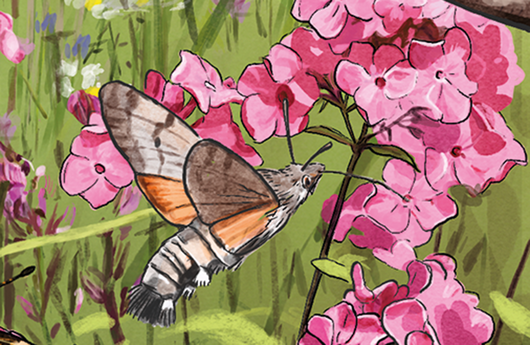

- Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)

- Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria)

- Tauwurm (Lumbricus terrestris)

- Wald-Vergissmeinnicht (Myosotis sylvatica)

- Wanderfalke (Falco peregrinus)

- Wiedehopf (Upupa epops)

- Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)

- Wiesenhummel (Bombus pratorum)

- Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare)

- Wiesensalbei (Salvia pratensis)

- Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis)

- Zauneidechse (Lacerta agilis)

- Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)

- zottiger Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Amseln gehören zu den bekanntesten Gartenvögeln: Männchen sind tiefschwarz mit gelbem Schnabel, Weibchen unauffällig braun. Interessant ist ihr Gesang: Amseln flöten schon im Februar von Dächern und Baumwipfeln – hauptsächlich in den frühen Morgenstunden. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 500'000 bis 700'000 Brutpaare. Allerdings macht ihnen das Usutu-Virus seit 2011 zu schaffen: In manchen heissen Sommern erkranken und sterben vor allem in Städten viele Amseln am Virus. Deshalb sind in manchen Gegenden plötzlich weniger Amseln zu sehen.

• Grösse: Körperlänge 24–29 cm; Spannweite 34–38,5 cm

• Lebensraum: Kulturland, Wälder, Gärten, Parks, Siedlungen

• Nahrung: Würmer, Insekten, Früchte

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten im Jahr; 3–5 Eier pro Gelege

• Überwinterung: Teilzieher; viele bleiben ganzjährig in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Bienen-Ragwurz ist eine echte Täuschungskünstlerin: Ihre Blüte sieht aus wie eine pelzige Wildbiene – samt «Flügeln» und «Kopf». Das ist kein Zufall: Die Pflanze lockt Männchen der Wildbienen an, die versuchen, sich mit der vermeintlichen «Partnerin» zu paaren. Dabei übertragen sie unbewusst die Pollen. In der Schweiz kommt die Bienen-Ragwurz vor allem im Jura vor. Jede Pflanze kann bis zu 12 Blüten tragen, die ab Mai nacheinander aufblühen. Ihre zarten, rosafarbenen Blüten sitzen an einem schlanken, aufrechten Stängel.

• Grösse: 20–40 cm hoch

• Lebensraum: Magere Wiesen, lichte Wälder, Böschungen bis ca. 1'200 m, v. a. im Jura und im Genferseegebiet

• Blütezeit: Mai bis Juni

• Bestäubung: Bestäubung durch Täuschbestäubung oder Selbstbestäubung; Samenreife im Hochsommer

• Überwinterung: Als unterirdischer Knollenspross

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Blaumeise ist mit ihrem blauen Käppchen und dem leuchtend gelben Bauch ein kleiner Farbtupfer im Gebüsch – oft hängt sie kopfüber an Zweigen, um nach Insekten zu suchen. Im Gegensatz zu anderen Meisen legt sie keine Vorräte an, bedient sich aber gerne aus den Verstecken beispielsweise von der Sumpfmeise. Im Frühling klingt ihr Gesang wie ein fröhliches «zi-zi-däh». Blaumeisen bauen ihre Nester gerne in kleine Höhlen oder Nistkästen. Ihre bis zu 12 Küken füttern sie unermüdlich mit Raupen – an einem einzigen Tag bringen die Eltern über 1’000 Insekten herbei!

• Grösse: Körperlänge 11-12 cm; Spannweite 18-20 cm

• Lebensraum: Laubwälder, Gärten, Hecken – fast in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr, 6–15 Eier in Baumhöhlen oder Nistkästen

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Blindschleiche sieht aus wie eine kleine Schlange, ist aber eine beinlose Echse mit glänzender, bronzefarbener Haut – erkennbar an den beweglichen Augenlidern und der Fähigkeit, ihren Schwanz bei Gefahr abzuwerfen. Sie bewegt sich langsam und unauffällig durchs Laub oder unter Holzstücken. Besonders spannend: Trotz ihres Namens ist sie keineswegs blind – der Name stammt vom althochdeutschen «blint», was «blendend» oder «glänzend» bedeutet und auf ihre schimmernde Haut anspielt. Obwohl die Blindschleiche in der Schweiz derzeit nicht als gefährdet gilt, leidet sie unter dem Verlust geeigneter Lebensräume durch intensive Landnutzung und Verstädterung.

• Grösse: 30–50 cm

• Lebensraum: Wälder, Waldränder, Hecken, Gärten, Böschungen

• Nahrung: Schnecken, Würmer, Insekten, Spinnen

• Fortpflanzung: Lebendgebärend; 5–26 Jungtiere pro Wurf

• Überwinterung: In Erdhöhlen oder Komposthaufen, oft in Gruppen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Braunkehlchen ist ein kleiner Singvogel mit orangefarbener Brust, hellem (Über)augenstreif und dunkler Gesichtsmaske – wie eine kleine Räubermaske. Es liebt offene, blumenreiche Wiesen und Weiden mit einzelnen Zaunpfählen oder Sträuchern. Als Bodenbrüter legt es sein Nest gut versteckt im Gras an. Diese Nester sind besonders gefährdet durch frühe Mäharbeiten und Jungvögel überleben oft nicht. Besonders spannend: Bei Gefahr nimmt das Braunkehlchen die «Pfahlstellung» ein und verharrt regungslos aufrecht auf einem Ansitz, um sich für Feinde unsichtbar zu machen.

• Grösse: Körperlänge 12-14 cm, Spannweite 24-25 cm

• Lebensraum: Offene, extensiv genutzte Wiesen und Weiden mit Einzelstrukturen

• Nahrung: Insekten, Spinnen

• Fortpflanzung: Bodenbrüter; 4–7 Eier im gut versteckten Nest

• Überwinterung: Langstreckenzieher, Überwinterung in Afrika südlich der Sahara

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Elstern gehören zur Familie der Rabenvögel und sind besonders klug und neugierig. Mit ihrem schwarz-weissen Gefieder, das blau-grün schillert, sind sie leicht zu erkennen. Ihr typisches Meckern–«tscha-k» oder auch «tschaah-tscha»–ist jedoch selten zu hören. Besonders spannend: Elstern gehören zu den intelligentesten Vögeln Europas – sie erkennen sich selbst im Spiegel! Elstern sind sogenannte Kulturfolger – sie haben gelernt, in der Nähe von Menschen gut zu überleben.

• Grösse: Körperlänge 40–51 cm; Spannweite 52-60 cm

• Lebensraum: Kulturlandschaften, Siedlungen, Waldränder

• Nahrung: Allesfresser – Insekten, Früchte, Aas, Abfälle usw.

• Fortpflanzung: Dauerpaare; Nest meist hoch in Bäumen, 4–8 Eier

• Überwinterung: Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Erdhummel ist eine der grössten und häufigsten Hummeln der Schweiz. Königinnen erscheinen schon früh im Jahr, oft noch mit Raureif auf dem Pelz! Ihr schwarzer Körper hat einen gelben Kragen und ein weisses Hinterteil – ein typisches Merkmal. Sie legt ihre Nester meist unterirdisch an, etwa in verlassenen Mäusegängen, und zieht dort bis zu 500 Tiere gross. Erdhummeln fliegen auch bei kühlem Wetter und bestäuben viele wichtige Pflanzen – ein echtes Kraftpaket unter den Bestäubern.

• Grösse: Königin bis 28 mm, Arbeiterinnen 11–23 mm

• Lebensraum: Weit verbreitet in Gärten, Feldern und Wiesen

• Nahrung: Nektar & Pollen vieler Blütenpflanzen

• Fortpflanzung: Grosse Völker mit bis zu 500 Tieren

• Überwinterung: Nur Jungköniginnen überwintern im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Wildbiene ist auf eine Pflanze spezialisiert: die Esparsette. Nur deren Blüten besucht sie für Nektar und Pollen – deshalb ihr Name. Mit ihrem dichten Pelz an Brust und Beinen wirkt sie wie «pudrig bestäubt». Besonders auffällig sind die fein gezähnten Fühler der Männchen – daher «Sägehornbiene». Die Weibchen graben im Boden verzweigte Gänge, in die sie ihre Brutzellen legen. Weil sie nur dort überleben kann, wo viele Esparsetten wachsen, ist sie selten geworden. Wer eine Wiese mit vielen rosa Esparsetten sieht, hat mit etwas Glück auch diese Spezialistin im Blick – sie wird etwa 12 Millimeter gross!

• Grösse: ca. 13–14 mm

• Lebensraum: Trockene Wiesen mit Esparsetten, hauptsächlich im Wallis

• Nahrung: Nur Nektar & Pollen von Esparsetten

• Fortpflanzung: Bodennester mit mehreren Brutzellen

• Überwinterung: Als Ruhelarve im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit seinen kräftigen Hinterläufen und den auffällig langen Ohren mit schwarzen Spitzen ist der Feldhase perfekt an das Leben in offenen Landschaften angepasst. Er schlägt blitzschnell Haken, wenn er flieht, und erreicht dabei Geschwindigkeiten von 60-70 km/h. Anders als Kaninchen lebt der Feldhase nicht in Bauen, sondern ruht tagsüber in flachen Bodenmulden, den sogenannten «Sassen». Besonders spannend: Die Jungtiere kommen sehend und behaart zur Welt und sind sofort mobil, das ist eine Seltenheit bei Säugetieren. Aktuelle Zählungen ergaben schweizweit durchschnittlich 2,7 Feldhasen pro Quadratkilometer. Hauptursachen für den Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft und die Zunahme von Strassenverkehr, Siedlungen und Industrieanlagen und dadurch der Verlust von Lebensraum.

• Grösse: 45–70 cm; Gewicht 3–5 kg

• Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Felder, Wiesen mit Deckung – bis ca. 1500 m

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Feldfrüchte, Rinde

• Fortpflanzung: 3–5 Würfe pro Jahr; je 1–4 Jungtiere

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, auch bei Schnee

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Feldlerche ist ein unscheinbarer, braun gestreifter Vogel – aber ihre Stimme ist unüberhörbar! Schon im zeitigen Frühling steigt das Männchen fast senkrecht in den Himmel und trällert minutenlang aus grosser Höhe. Über fünf Minuten kann sein Gesang dauern – das ist Rekord unter den heimischen Singvögeln. Mit etwa 18 cm Länge ist sie etwas grösser als ein Spatz. Auf Feldern und Wiesen ist sie am Boden unterwegs, wo sie ihr Nest gut getarnt im Gras versteckt. Doch wegen intensiver Landwirtschaft findet sie immer weniger geeignete Brutplätze. Um den Gesang der Feldlerche zu erhalten, müssen verbliebene offene Kulturlandschaften vor weiterer Überbauung und Fragmentierung geschützt werden.

• Grösse: ca. 18-19 cm; Spannweite 20-36 cm

• Lebensraum: Offene Landschaften, Wiesen, Äcker, v. a. im Mittelland und Jura

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten pro Jahr, Nest am Boden versteckt im Gras

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher, überwintert meist in Südeuropa

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Feldmaus ist ein echtes Versteckgenie: Sie lebt in einem weit verzweigten Tunnelsystem. Diese kleinen Nager sind kaum grösser als eine Hand und können bis zu 10 Jungtiere pro Wurf bekommen – bis zu achtmal pro Jahr! Mit ihrem runden Kopf, den kleinen Ohren und dem kurzen Schwanz unterscheidet sie sich gut von der Hausmaus. Feldmäuse sind wichtige Beutetiere für viele Greifvögel, Eulen und Füchse. Ihre Bestände schwanken stark: In manchen Jahren vermehren sie sich explosionsartig.

• Grösse: Körperlänge 9–12 cm, Schwanz etwa 3 cm

• Lebensraum: Wiesen, Äcker, Feldränder bis 2000 m

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Wurzeln, Samen

• Fortpflanzung: März–Oktober, bis zu 8 Würfe mit je 3–10 Jungen

• Überwinterung: Aktiv im Winter, unter Schnee oder in Bauten

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Feldsperling – nicht zu verwechseln mit dem grösseren Haussperling – bevorzugt ländliche Gebiete und meidet Städte und Dörfer. Männchen und Weibchen sehen gleich aus und sind erkennbar an ihren weissen Wangen mit dunklem Wangenfleck. Er lebt am liebsten in ländlichen Gegenden mit Hecken, Obstgärten und Waldrändern. Besonders spannend: Feldsperlinge gehen lebenslange Partnerschaften ein und brüten oft in lockeren Kolonien und nutzen dabei Baumhöhlen, Nistkästen oder Mauernischen als Nistplätze.

• Grösse: Körperlänge 12–14 cm; Spannweite 20-22 cm

• Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Waldränder, Dörfer

• Nahrung: Samen, Insekten, Beeren

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten mit je 4–6 Eiern

• Überwinterung: Standvogel, oft in kleinen Trupps

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Feuersalamander fällt mit seiner schwarzen Haut und den leuchtend gelben Flecken sofort auf – wie eine lebendige Warnweste. Er liebt feuchte Laubwälder mit Quellbächen und ist meist nachtaktiv. Besonders spannend: Im Gegensatz zu anderen Amphibien bringt das Weibchen keine Eier, sondern voll entwickelte Larven zur Welt, die es gezielt in kleine Bäche setzt. Der Feuersalamander ist empfindlich gegenüber Gewässerverschmutzung und Lebensraumverlust durch Zersiedelung, Fragmentierung der Wälder und Waldstrassen. Ohne Massnahmen zum Schutz des Feuersalamanders würde sich der Bestandesrückgang weiter verstärken.

• Grösse: 14–20 cm

• Lebensraum: Feuchte, strukturreiche Laub- und Mischwälder mit Bächen

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, Nacktschnecken

• Fortpflanzung: Ablage der Larven in Quellbäche

• Überwinterung: In frostsicheren Erdverstecken

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit ihrer leuchtend rot-schwarzen Färbung und den charakteristischen runden Flecken auf dem Rücken gehört die Feuerwanze zu den bekanntesten Insekten im Siedlungsraum. Man findet sie häufig in Gruppen an sonnigen Plätzen, insbesondere am Boden unter Linden und Robinien oder an Mauern und Baumstämmen. Besonders spannend: ihr auffälliges Muster dient ausschliesslich der Abschreckung, sie kann weder stechen noch beissen.

• Grösse: 7–12 mm

• Lebensraum: Gärten, Parks, Waldränder, unter Linden

• Nahrung: Pflanzensäfte, Falllaub, Samen (z. B. von Malven)

• Fortpflanzung: Eiablage in den Boden; mehrere Entwicklungsstadien

• Überwinterung: Als erwachsene Tiere in Gruppen unter Laub oder Rinde

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der männliche Gartenrotschwanz ist ein auffälliger Singvogel mit einer leuchtend orangen Brust, schwarzem Gesicht und weissem Stirnband, wie eine kleine Maske. Das Weibchen ist unauffälliger gefärbt und warm hellbraun ohne Grau gezeichnet. Der Gartenrotschwanz liebt strukturreiche Gärten, Obstwiesen und lichte Wälder mit alten Bäumen. Doch solche Lebensräume werden immer seltener, weshalb sein Bestand in der Schweiz seit den 1960er-Jahren stark zurückgegangen ist. Er ist in der Schweiz eine der Prioritätsarten für Artenförderung, mit dem Ziel, den Bestand von aktuell 12'000 bis 18'000 Brutpaaren zu vergrössern. Besonders spannend: Im Herbst fliegt er über 5000 Kilometer weit bis nach Westafrika, wo er den Winter verbringt.

• Grösse: Körperlänge 13–15 cm; Spannweite 21-24 cm

• Lebensraum: Lichte Laub- und Mischwälder, Streuobstwiesen, Gärten mit alten Bäumen

• Nahrung: Insekten, Spinnen

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr; 5–7 Eier

• Überwinterung: Langstreckenzieher; überwintert südlich der Sahara

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese kleine Kröte wird kaum je gesehen, aber oft gehört: Die Männchen rufen mit einem glockenähnlichen Ton, weshalb die Art im Volksmund auch «Glögglifrosch» genannt wird. Die Männchen suchen sich nach der Paarung ein Versteck und tragen die befruchteten Eier wochenlang um ihre Hinterbeine gewickelt. Nach 3 bis 6 Wochen sind die Larven schlüpfbereit und das Männchen bringt die reifen Eier zu einem geeigneten Tümpel. Innert Minuten beginnen dort die Larven zu schlüpfen. Die Geburtshelferkröte braucht warme, strukturreiche Lebensräume mit Verstecken und flachen Kleingewässern für die Kaulquappen. Ihre Lebensräume gehen jedoch zunehmend durch Verbauung, Verbuschung und Fischbesatz verloren und ihr Bestand nimmt weiter ab.

• Grösse: 3,5–5 cm

• Lebensraum: Trockenwarme Standorte mit Steinstrukturen, meist in tiefen Lagen

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Asseln, Würmer

• Fortpflanzung: Eiablage an Land; Männchen trägt Laich bis zum Schlupf

• Überwinterung: In frostfreien Verstecken, z. B. Mauerspalten

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Gelbbauchunke ist ein kleiner Froschlurch mit einer warzigen Haut und einer auffällig gelb-schwarz gefleckten Bauchseite – bei Gefahr biegt sie ihren Körper kahnartig, so dass Teile der bauchseitigen Warnfärbung zu sehen sind. Besonders spannend: Sie braucht sonnige, temporäre Tümpel wie Fahrspuren oder Pfützen, um ihre Kaulquappen abzusetzen. Die Lebensräume der Gelbbauchunke verschwinden zunehmend aufgrund von Flusskorrekturen, Trockenlegung von Feuchtgebieten und intensiver Landnutzung.

• Grösse: 3,5–5 cm

• Lebensraum: Feuchte, sonnenexponierte Standorte mit temporären Gewässern

• Nahrung: Insekten, Schnecken und andere Wirbellose

• Fortpflanzung: Eiablage in Kleingewässern; bis 200 Eier pro Gelege

• Überwinterung: In frostsicheren Verstecken am Boden

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Grosse Wiesenameise ist eine auffällige Ameise mit einem rot-schwarzen Körper: Der Vorderkörper ist rötlich, während Kopf und Hinterleib schwarz gefärbt sind. Diese Ameise lebt in grossen Nestkuppeln aus Pflanzenmaterial, oft auf sonnenexponierten Wiesen oder an Waldrändern. Ihre Staaten können aus mehreren hunderttausend Tieren bestehen! Die Grosse Wiesenameise kann ihre Kolonien sowohl mit einer Königin (monogyn) als auch mit mehreren Königinnen (polygyn) gründen. Besonders spannend: Grosse Wiesenameisen pflegen Blattläuse wie Nutztiere – sie schützen sie vor Feinden und melken sie für süssen Honigtau.

• Grösse: Arbeiterinnen 4,5–9 mm; Königin bis 11 mm

• Lebensraum: Warme, offene Wiesen, Waldränder, lichte Wälder

• Nahrung: Honigtau von Blattläusen, Insekten, Aas

• Fortpflanzung: Schwarmflug im Hochsommer; Gründung neuer Kolonien durch Jungköniginnen

• Überwinterung: Im unterirdischen Teil des Nestes

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Grosse Wiesenknopf trägt dunkel-braunrote Blütenköpfe auf langen Stängeln – wie kleine Bürsten. Er gehört zur Familie der Rosengewächse, ist aber ganz anders als die typische Rose. Besonders beliebt ist er bei Schmetterlingen. Eine seltene Bläulingsart – der Wiesenknopf-Ameisenbläuling - lebt nur dort, wo diese Pflanze wächst. Wiesenknopfwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen – wo diese Pflanze vorkommt, blüht auch vieles andere! Die Blätter des Grossen Wiesenknopfes sind essbar und schmecken nach Gurken.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 30–100 cm

• Lebensraum: Feuchte Wiesen und Flachmoore

• Blütezeit: Juni bis September

• Bestäubung: Insekten und Wind

• Überwinterung: Mehrjährig, mit kräftigem Wurzelstock

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Lauchschrecke ist schlank mit hellgrüner bis gelblicher oder bräunlicher Grundfarbe. Sie trägt einen schwarzen Streifen, der vom Auge bis zur ersten Flügelhälfte reicht. Für eine Kurzfühlerschrecke untypisch ist, dass sie keinen hörbaren Gesang macht. Bei ihren Fluchtsprüngen können die Tiere mehrere Meter zurücklegen. Die Art ist wärmebedürftig. Sie kann auch in gedüngten, häufig gemähten Wiesen gut überleben, da sie sich dank der guten Flugfähigkeit in ungemähte Bereiche verziehen kann.

• Grösse: Körperlänge ca. 17-30 mm (Weibchen grösser als Männchen)

• Lebensraum: Feuchtwiesen, Uferbereiche von Seen und Fliessgewässern sowie Flachmoore, Kunstwiesen und intensiv bewirtschaftete Flächen in den tieferen wärmeren Lagen des Mittellandes, des Wallis und des Tessins (bis 1000 m)

• Nahrung: Gräser und Kräuter

• Fortpflanzung: Eiablage in den Boden, Entwicklung über mehrere Larvenstadien

• Überwinterung: als Ei im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Grünspecht ist der zweitgrösste Specht Mitteleuropas und fällt durch seine grüne Färbung mit leuchtend rotem Scheitel auf. Man hört ihn oft «lachen» – sein Ruf klingt wie ein lautes «kjück-kjück». In der Schweiz leben schätzungsweise 10'000 bis 17'000 Paare. Besonders spannend: Er frisst am liebsten Ameisen. Mit seinem kräftigen Schnabel schlägt er Löcher in Ameisenhaufen oder in den Boden und holt die begehrten Tierchen mit seiner langen, klebrigen Zunge raus.

• Grösse: Körperlänge 30–33 cm; Spannweite 40-42 cm

• Lebensraum: Obstgärten, Siedlungen, Wälder

• Nahrung: Hauptsächlich Wiesenameisen und deren Larven, sowie andere Insekten

• Fortpflanzung: Brütet in Baumhöhlen; 5–7 Eier

• Überwinterung: Standvogel, ganzjährig aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Hain-Schnirkelschnecke ist das Pro Natura Tier des Jahres 2025 und wirbt für einen respektvollen Umgang mit der Biodiversität unter unseren Füssen. Mit ihrer Raspelzunge frisst sie Pflanzenreste, Moose und Pilze. Sie ist Teil jener enormen Vielfalt an Lebewesen, die organisches Material abbauen und dem Boden zuführen. Damit ist sie eine «Bodenmacherin». Die Biodiversität im Boden sichert die Grundlage, auf der wir buchstäblich alle stehen. Wo der Boden durch Versiegelung, schwere Maschinen oder Pestizideinsatz geschädigt wird, leiden Arten wie die Hain-Schnirkelschnecke. Sie trägt ein rechtsgedrehtes Häuschen in Gelb, Rosa oder Braun – mit oder ohne dunkle Bänder. Kein Exemplar gleicht dem anderen! Als Erkennungsmerkmale dienen der dunkle Gehäusemund und -nabel. Die Hain-Schnirkelschnecke liebt feuchte, schattige Orte in Wäldern, Hecken oder Gärten. Wenn es heiss oder trocken ist, zieht sie sich in ihr Häuschen zurück und verschliesst es mit einer Schleimschicht.

• Grösse: Gehäusedurchmesser ca. 20–25 mm

• Lebensraum: Wälder, Hecken, Gärten – in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Pflanzenreste, Algen, Pilze

• Fortpflanzung: Zwitter; legt ca. 40 Eier in die Erde

• Überwinterung: Im Boden oder unter Laub, oft mit Schleimverschluss

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Honigbiene ist unsere bekannteste Blüten-Bestäuberin – und ein echtes Wunderwesen! In einem Bienenvolk leben zwischen 10‘000 und 40’000 Tiere. Die Arbeiterinnen übernehmen verschiedene Aufgaben: putzen, füttern, bauen, sammeln. Sie tanzen sogar, um Futterquellen mitzuteilen! Pro Flug besucht eine Biene rund 100 Blüten. Während dem Sammeln von Nektar für Honig bestäubt sie unzählige Pflanzen – ohne sie gäbe es einen Grossteil der Landwirtschaft in der Schweiz nicht. Obwohl sie ein Nutztier ist, braucht auch die Honigbiene unsere Rücksicht: Pestizide und Krankheiten setzen ihr zu. Wildlebende Honigbienen sind in der Schweiz kaum mehr anzutreffen, da sie zu wenig Nektar und Lebensraum finden.

• Grösse: ca. 11–13 mm

• Lebensraum: In ganz Europa durch Imkerei verbreitet; wildlebend kommen sie kaum mehr vor

• Nahrung: Nektar und Pollen verschiedenster Blütenpflanzen

• Fortpflanzung: Grosse Völker mit arbeitsteiligem Leben, neue Königinnen schwärmen

• Überwinterung: Das ganze Volk zusammengezogen als enge Kugel, der Wintertraube, mit Honig als Futtervorrat- Sie wärmen sich gegenseitig durch Zittern der Flugmuskulatur.

• Gefährdung in der Schweiz: nicht evaluiert (NE), da die Honigbiene in der Schweiz keine wildlebende Art ist

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Klatschmohn ist mit seinen leuchtend roten Blüten ein echter Sommer-Star! Die dünnen Blütenblätter wirken wie Seidenpapier und rascheln im Wind – daher der Name «Klatsch»-Mohn. Früher war er auf jedem Acker zu sehen, heute ist er durch den Einsatz von Herbiziden seltener geworden. Klatschmohn produziert reichlich Pollen, was Wildbienen und Hummeln sehr freut – auch wenn er keinen Nektar bietet. Jede Blüte blüht nur einen einzigen Tag. Ihre Samenkapseln enthalten bis zu 5’000 winzige Samen!

• Grösse: Wuchshöhe ca. 20–70 cm

• Lebensraum: Äcker, Brachflächen, Wegränder

• Blütezeit: Mai bis September

• Bestäubung: Wildbienen, Hummeln

• Überwinterung: Einjährig, Samen überdauern im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser zarte Schmetterling ist leicht zu übersehen. Er ist ein Spezialist: Seine Raupen fressen ausschliesslich an Esparsetten. Männchen schimmern himmelblau, Weibchen sind braun. Besonders spannend: Die Raupen leben in enger Gemeinschaft mit Ameisen, die sie beschützen – dafür geben sie ihnen süsse Tropfen ab.

• Grösse: Flügelspannweite 25–30 mm

• Lebensraum: Magere, blumenreiche Trockenwiesen mit Esparsetten

• Nahrung: Nektar von Blüten; Raupen fressen ausschliesslich Esparsetten

• Fortpflanzung: Zwei Generationen pro Jahr; Eiablage an Esparsetten

• Überwinterung: Als kleine Raupe im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Kleine Fuchs ist ein farbenprächtiger Schmetterling mit orangefarbenen Flügeln, schwarzen Flecken und blauen Randtupfen. Er zählt zu den ersten Tagfaltern im Frühling – er überwintert als Erwachsener und ist bereits im Februar unterwegs. Die Raupen leben gesellig auf Brennnesseln, ihrer einzigen Futterpflanze. In manchen Jahren kann man Hunderte auf einer einzigen Pflanze sehen! So hilft eine wilde Ecke im Garten nicht nur der einzelnen Brennnessel, sondern auch dem Kleinen Fuchs.

• Grösse: Flügelspannweite 45–60 mm

• Lebensraum: Gärten, Waldränder, Wiesen mit Brennnesseln

• Nahrung: Nektar von Blüten wie Löwenzahn, Disteln, Brombeeren; Raupen essen nur Brennnesseln

• Fortpflanzung: Eiablage in Gruppen an Brennnesseln

• Überwinterung: Als erwachsener Schmetterling in Holzstapeln, Höhlen oder Dachböden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Kohlmeise ist die grösste und bekannteste Meise der Schweiz – mit ihrer schwarzen Kopfkappe, weissen Wangen und der gelben Brust mit dem schwarzen Band ist sie einfach zu erkennen. Besonders auffällig ist ihr zweisilbiger Ruf: «zi-zä». Kohlmeisen sind neugierig, anpassungsfähig und oft als Erste an Futterstellen zu sehen. Sie fressen Insekten, Spinnen und Samen – im Winter gerne auch Sonnenblumenkerne. Kohlmeisen nisten in Baumhöhlen oder Nistkästen und ziehen bis zu 12 Junge gross. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit sind sie in Gärten, Wäldern und Parks weit verbreitet und das ganze Jahr über gut zu beobachten.

• Grösse: Körperlänge 14-15 cm; Spannweite 21-23 cm

• Lebensraum: Laub und Mischwälder, Gärten, Parks, bis in die Voralpen

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen,

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr, meist 6–12 Eier in Höhlen oder Nistkästen

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit ihrem leuchtend blauen Blütenkranz ist die Kornblume unverkennbar. Sie war früher häufig zwischen Getreide zu sehen – daher der Name. Heute ist sie selten geworden, weil sie auf mit Pestiziden gespritzten Feldern kaum noch wachsen kann. Ihre Blüten sind besonders reich an Nektar – ein echtes Fest für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Die Blüten sind essbar und bringen Farbe auf jeden Teller und als Symbol für Sommerwiesen ist sie bis heute beliebt.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 30–80 cm

• Lebensraum: Äcker, Feldraine, Brachflächen

• Blütezeit: Juni bis Oktober

• Bestäubung: Bienen, Hummeln, Schmetterlinge

• Überwinterung: Einjährig oder kurzlebig, Samen überdauern

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Landkärtchen ist ein kleiner Schmetterling mit einer Besonderheit: Es sieht je nach Jahreszeit anders aus! Im Frühling trägt es orangefarbene Flügel mit schwarzen Flecken, im Sommer hingegen sind die Flügel dunkelbraun mit hellen Bändern. Diese Verwandlung nennt man «Saisondimorphismus» – ein Phänomen, das durch die Tageslänge und Temperatur während der Raupenentwicklung gesteuert wird. Seinen Namen hat das Landkärtchen von der stark geaderten Zeichnung seiner Flügelunterseite, die wie ein kleines Kartenbild wirken. Die Weibchen legen ihre Eier in Form kleiner Türmchen an die Unterseite von Brennnesselblättern. Diese Eitürmchen unterscheiden das Landkärtchen von allen anderen heimischen Tagfaltern.

• Grösse: Flügelspannweite 28–40 mm

• Lebensraum: Feuchte Wiesen, Waldränder, lichte Wälder

• Nahrung: Nektar von Wiesenpflanzen; Raupen fressen Brennnesseln

• Fortpflanzung: Zwei Generationen pro Jahr; Eiablage an Brennnesseln

• Überwinterung: Als Puppe

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Lederlaufkäfer ist mit bis zu 4 Zentimetern einer der grössten Käfer der Schweiz – und ganz schön beeindruckend! Seinen Namen verdankt er den matt-schwarzen, lederartig gerunzelten Flügeldecken. Besonders auffällig sind auch seine kräftigen Kiefer: Damit kann er Schnecken, Würmer und andere Insekten überwältigen. Lederlaufkäfer sind flinke Nachtjäger und tagsüber meist unter Holz oder Laub versteckt. Wenn sie sich bedroht fühlen, sondern sie eine übelriechende Flüssigkeit ab – eine Art «Stinkbombe» zur Verteidigung.

• Grösse: 3–4 cm

• Lebensraum: Wälder, Waldränder, Hecken und Parks bis etwa 1600 m

• Nahrung: Schnecken, Würmer, Insekten und deren Larven, Aas

• Fortpflanzung: Eiablage im Boden, Larven entwickeln sich über mehrere Monate

• Überwinterung: Als erwachsener Käfer oder als Larve in der Erde

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Kaum eine Pflanze ist bekannter: Der Löwenzahn leuchtet mit seinen gelben Blüten selbst auf Spielplätzen und in Asphalt-Ritzen. Seine «Pusteblumen» kennt jedes Kind! Spannend: Aus einer einzigen Blume können über 100 kleine Fallschirmsamen entstehen. Der Löwenzahn ist eine wichtige erste Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Schwebfliegen im Frühling. Seine Blätter schmecken auch Menschen – z. B. im Salat. Und aus seinen Wurzeln machen manche sogar Kaffee!

• Grösse: Wuchshöhe ca. 10–40 cm

• Lebensraum: Fettwiesen, Wege, Gärten – fast überall

• Blütezeit: April bis Juni (manchmal auch später)

• Bestäubung: Bienen, Hummeln, Fliegen

• Überwinterung: Mehrjährig, mit kräftiger Pfahlwurzel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Eurasische Luchs ist unsere grösste Wildkatze – mit seinen Pinselohren, dem kurzen Schwanz und dem gefleckten Fell ist er unverwechselbar. Er bewegt sich lautlos durch den Wald und jagt meist in der Dämmerung oder nachts. In freier Wildbahn bekommt man ihn fast nie zu Gesicht – er ist ein lautloser Einzelgänger, der vor allem in den Alpen und im Jura lebt. Die Bestände des Luchses zeigen eine leicht steigende Tendenz: in der Schweiz leben rund 300 Individuen. Besonders spannend: Obwohl erwachsene Luchse Einzelgänger sind, bleiben Jungtiere fast ein Jahr lang bei ihrer Mutter.

• Grösse: Schulterhöhe 50-60 cm; Gewicht 178-25 kg

• Lebensraum: Grosse, ungestörte Waldgebiete in den Alpen und im Jura

• Nahrung: Rehe, Gämsen, kleinere Säugetiere

• Fortpflanzung: 1–3 Jungtiere pro Jahr; Geburt im Mai/Juni

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, mit dickem Winterfell

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Larven des Maikäfers leben im Verborgenen – sie verbringen bis zu 4 Jahre als sogenannte Engerlinge im Boden! Die weisslich gebogenen Larven haben einen auffällig braunen Kopf und fressen an Wurzeln. Im letzten Jahr erreichen sie eine Grösse von über 4 cm. Manchmal gelten sie als Schädlinge, weil sie Wurzeln von Wiesen- oder Gemüsepflanzen fressen können. Doch sie sind auch wichtige Nahrung für viele Tiere wie Igel oder Wildschweine.

• Grösse: bis 40–45 mm (als Larve)

• Lebensraum: Wiesen, Gärten, Waldränder – in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Pflanzenwurzeln

• Fortpflanzung: Eiablage im Boden, Entwicklung über 3–5 Jahre

• Überwinterung: Mehrfach als Larve im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Europäische Maulwurf lebt ganz im Dunkeln – und ist perfekt dafür gebaut: Mit grabstarken Schaufelhänden, samtigem Fell, einer spitzen Schnauze und kleinen Ohren durchwühlt er die Erde auf der Suche nach Würmern. Seine Augen sind winzig, der Sehsinn nicht gut ausgebildet, aber dafür sind Gehör, Geruchssinn und Tastsinn hervorragend. In einer Nacht kann er bis zu 100 Meter Gang graben! Der Maulwurf lebt allein in seinem unterirdischen Revier, das er ständig ausbaut. Die bekannten Maulwurfshügel entstehen, wenn er überschüssige Erde nach oben schiebt. Er ist kein Schädling – im Gegenteil: Er belüftet den Boden und frisst viele Schädlinge, z.B. Engerlinge.

• Grösse: ca. 15–20 cm

• Lebensraum: Wiesen, Gärten, Waldränder – in lockeren Böden

• Nahrung: Regenwürmer, Insekten und deren Larven

• Fortpflanzung: 1 Wurf pro Jahr, 4–6 Junge in einem weichen Nest

• Überwinterung: Kein Winterschlaf, aktiv in frostfreien Gängen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Maulwurfsgrille sieht zwar furchterregend aus, ist aber völlig harmlos. Sie ernährt sich hauptsächlich von Würmern, Insektenlarven und Schneckeneiern. Nur bei Nahrungsmangel bedient sie sich auch mal bei Pflanzenwurzeln. Mit ihren Vorderbeinen, die denen von Maulwürfen gleichen, legt sie unterirdische Gänge im Boden an. Dort lebt und frisst sie, meist unbemerkt. Nur in lauen Frühlingsnächten verrät sie sich durch ihr lautes Zirpen, das wie ein leiser Motor klingt. Maulwurfsgrillen sind dämmerungs- und nachtaktiv. Weil sie feuchte, lockere Böden brauchen, wird ihr Lebensraum immer knapper – Gründe dafür sind intensive Landwirtschaft und die Trockenlegung feuchter Gebiete.

• Grösse: ca. 35–50 mm

• Lebensraum: Feuchte, lockere Böden in Gärten, Auen, Feuchtwiesen, Flachmooren

• Nahrung: Würmer, Insektenlarven, Pflanzenwurzeln

• Fortpflanzung: Weibchen legt bis zu 300 Eier in eine Bruthöhle

• Überwinterung: Als erwachsenes Tier tief im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: ungenügende Datengrundlage (DD)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Nesselblättrige Glockenblume erkennt man an ihren grossen, blauvioletten Glockenblüten und den behaarten, gezähnten Blättern – sie erinnern an Brennnesselblätter, brennen aber nicht! Ihre Blüten öffnen sich nacheinander von unten nach oben. Besonders spannend: Sie bietet reichlich Pollen, aber kaum Nektar – und ist damit bei Hummeln sehr beliebt, die dafür extra Kraft aufwenden. Die Pflanze wächst gerne an halbschattigen Stellen und ist typisch für Waldränder und Hecken. Ihre raue Oberfläche schützt sie vor gefrässigen Schnecken.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 40–100 cm

• Lebensraum: Waldränder, Hecken, Gebüsche – v. a. im Mittelland und Jura

• Blütezeit: Juli bis September

• Bestäubung: Vor allem Hummeln

• Überwinterung: Mehrjährig, mit kräftigem Wurzelstock

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Rebhuhn ist ein kompakter, grau-braun gemusterter Feldvogel mit orangebraunem Gesicht und einem rostfarbenen Fleck auf dem Bauch. Es lebt am Boden, wo es sich gut tarnen kann. Es fliegt nur, wenn es unbedingt nötig ist, und duckt sich sonst lieber ins hohe Gras. Besonders spannend: Rebhühner leben im Familienverband und bleiben nach dem Schlüpfen lange eng zusammen. Die heutige landwirtschaftliche Produktion bietet jedoch kaum noch geeignete Lebensräume für das Rebhuhn: Grosse Felder, der Einsatz von Pestiziden und der Verlust von deckungsreichen Säumen und Brachflächen machen es den Tieren sehr schwer zu überleben. In der Schweiz ist das Rebhuhn deshalb mit einem Bestand von 5-10 Brutpaaren nahezu ausgestorben.

• Grösse: Körperlänge 29-31 cm; Spannweite 45-48 cm

• Lebensraum: strukturreiche Agrarlandschaften im Mittelland

• Nahrung: Kräuter, Samen, Insekten (besonders für Jungvögel)

• Fortpflanzung: Bodenbrüter; 10–20 Eier pro Gelege

• Überwinterung: Standvogel, in Familiengruppen am Boden

• Gefährdung in der Schweiz: vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Rehe sind dämmerungsaktiv und oft nur schwer zu entdecken. Im Winter sind sie öfters am Tag aktiv und von Frühling bis Herbst vermehrt in der Nacht. Ihr braunes Fell passt sich mit den Jahreszeiten an – im Sommer rötlich, im Winter graubraun. Besonders spannend: Beim Wegspringen recken sie den weissen Fleck am Hinterteil, den sogenannten «Spiegel», in die Höhe – das signalisiert Artgenossen «Achtung, Gefahr!». Rehkitze haben weisse Flecken im Fell – sie wirken wie Tarnflecken und machen sie im hohen Gras fast unsichtbar.

• Grösse: Schulterhöhe 60–85 cm; Gewicht 15–36 kg

• Lebensraum: Wälder mit angrenzenden Wiesen und Feldern

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Knospen, junge Triebe

• Fortpflanzung: 1–2 Kitze im Mai/Juni

• Überwinterung: Aktiv, lebt zurückgezogen im Dickicht

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rothalsbock ist ein auffälliger Bockkäfer mit langem Körper und fast so langen Fühlern. Die Weibchen sind leuchtend rotbraun gefärbt mit schwarzem Kopf, die Männchen eher gelblich mit schwarzem Kopf und Halsschild. Erwachsene Käfer besuchen im Sommer gerne Dolden- und Korbblütler und sind oft auf blühenden Pflanzen zu sehen. Besonders spannend: Die Larven entwickeln sich im Innern von totem Nadelholz und verbringen dort bis zu drei Jahre, bevor sie als Käfer schlüpfen.

• Grösse: 14–20 mm

• Lebensraum: Waldlichtungen, Waldränder, blumenreiche Wiesen mit Totholz

• Nahrung: Erwachsene Käfer fressen Pollen und Blüten, Larven fressen Totholz

• Fortpflanzung: Eiablage in morsches Holz, worin sich Larven entwickeln

• Überwinterung: Als Larve im Holz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rotklee ist mehr als nur ein «Kleeblatt» – seine purpurroten Blütenköpfchen sind wichtige Futterquellen für viele Insekten. Besonders Hummeln mit langem Rüssel lieben ihn! Seine Blätter haben oft ein helles V-Zeichen, das ihm ein typisches Aussehen verleiht. Rotklee kann Stickstoff aus der Luft binden und damit den Boden anreichern. Deshalb wird er auch als Gründüngung genutzt. Er wächst auf vielen Wiesen und wird gerne von Kühen gefressen.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 15–40 cm

• Lebensraum: Wiesen, Weiden, Wegränder – schweizweit häufig

• Blütezeit: Mai bis Oktober

• Bestäubung: Hummeln, Wildbienen

• Überwinterung: Mehrjährig, mit tiefen Wurzeln

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rotmilan ist ein eleganter Greifvogel mit tief gegabeltem Schwanz – ideal für kunstvolle Flugmanöver und gut erkennbar. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,80 Metern kreist er oft majestätisch am Himmel. Sein rostrotes Gefieder und die helle Unterseite mit dunklen «Handfedern» machen ihn gut erkennbar. Als Neststandort wählt er gerne hohe Bäume mit guter Aussicht. In der Schweiz lebt rund ein Drittel des weltweiten Bestands. Da die Vorkommen in vielen Regionen Europas rückläufig sind, ist der Schweizer Brutbestand zunehmend von internationaler Bedeutung und wird gefördert.

• Grösse: Körperlänge 56–73 cm; Spannweite bis 165 cm

• Lebensraum: Offenlandschaften mit Einzelbäumen oder Waldrändern, v. a. im Mittelland

• Nahrung: Aas, Kleinsäuger, Vögel, Würmer, Abfälle

• Fortpflanzung: Horstbau auf Bäumen, meist 2–3 Jungvögel pro Jahr

• Überwinterung: Teilweise Zugvogel; viele bleiben das ganze Jahr in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Saat-Esparsette trägt zarte, rosa Blüten, die wie kleine Fähnchen an langen Ähren stehen. Sie gehört zur Familie der Schmetterlingsblütler und ist ein echtes Insektenparadies – vor allem Wildbienen lieben sie! Ihre Blätter sind unpaarig gefiedert, und ihre Wurzeln können bis zu 2 Meter tief reichen! Das macht sie besonders trockenheitsresistent. Früher wurde sie oft als Futterpflanze angebaut – heute ist sie selten geworden. Wo sie wächst, ist die Vielfalt der Blütenbesucher besonders gross.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 30–70 cm

• Lebensraum: Trockene Wiesen, Wegränder, Halbtrockenrasen

• Blütezeit: Mai bis Juli

• Bestäubung: Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge

• Überwinterung: Mehrjährig, treibt im Frühjahr neu aus

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Schachbrettfalter ist ein Schmetterling in Schwarz-Weiss – wie ein Schachbrettmuster auf Flügeln. Diese kontrastreiche Zeichnung macht ihn leicht erkennbar. Er liebt trockene Magerwiesen und flattert dort von Juni bis August durch die Luft. Die Weibchen legen ihre Eier im Flug ins Gras und die Raupen entwickeln sich an verschiedenen Grasarten und schlüpfen bald, fressen aber erst im Frühling ausschliesslich an Gräsern. Der Schachbrettfalter ist ein Tagfalter mit Vorliebe für sonnige Plätze und nektarreiche Blüten wie Disteln und Flockenblumen.

• Grösse: Flügelspannweite ca. 45–50 mm

• Lebensraum: Magere Wiesen, Böschungen – in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Nektar (z. B. Distel, Skabiose); Raupen fressen Gräser

• Fortpflanzung: Eiablage im Flug

• Überwinterung: Als kleine Raupe im Gras

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Feuerkäfer macht seinem Namen alle Ehre: Sein leuchtend roter Körper fällt sofort ins Auge! Die Männchen erkennt man an ihren auffällig gefiederten Fühlern. Die Larven leben unter loser Rinde trockener Laubbäume und fressen andere Insekten, z.B. Borkenkäferlarven – sie sind wichtige Helfer im natürlichen Kreislauf des Waldes. Erwachsene Feuerkäfer ernähren sich vegetarisch. Man sieht sie im Frühling und Sommer oft auf Blättern in lichten Wäldern oder an Waldrändern. Ihr auffälliges Rot signalisiert: «Ich bin nicht schmackhaft!»

• Grösse: ca. 10–15 mm

• Lebensraum: Lichte Wälder, Waldränder – v. a. im Mittelland und Jura

• Nahrung: Larven fressen Insekten; erwachsene Käfer sind vegetarisch, brauchen aber kaum Nahrung

• Fortpflanzung: Eiablage unter loser Baumrinde, Entwicklung über 1–2 Jahre

• Überwinterung: Als Larve unter Rinde

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Schwalbenschwanz zählt zu den grössten Tagfaltern der Schweiz. Seine gelben Flügel mit schwarzen Adern, den charakteristischen «Schwalbenschwänzen» und den blauen und orangefarbenen Flecken machen ihn unverwechselbar. Er bevorzugt warme, offene Lebensräume wie Trockenwiesen oder naturnahe Gärten. Die Raupen durchlaufen vier Häutungen, bevor sie sich in eine Puppe verwandeln. Bei Gefahr stülpen sie auffällige orange Duftorgane aus, die einen intensiven Geruch verströmen – eine wirksame Abschreckung. Wenn das Nahrungsangebot stimmt, entwickelt sich im Sommer eine zweite Generation, sodass man diesen auffälligen Falter bis in den September beobachten kann.

• Grösse: Spannweite 7–8 cm

• Lebensraum: Wiesen, Trockenrasen, Gärten bis 2000 m

• Nahrung: Nektar von Disteln, Klee, Flockenblumen; Raupen fressen Doldenblütler wie Wilde Möhre, Fenchel und Karotte

• Fortpflanzung: 2 Generationen pro Jahr, Eiablage einzeln auf Futterpflanzen

• Überwinterung: Als Puppe

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Sechsfleck-Widderchen, auch gerne «Blutströpfchen» genannt, sieht aus wie ein Schmetterling im Marienkäferkostüm: schwarze, metallisch schimmernde Flügel mit sechs leuchtend roten Flecken. Diese Farben signalisieren: «Ich bin giftig!» – denn das Widderchen enthält Blausäure, die es vor Fressfeinden schützt. Am liebsten saugt es Nektar an violetten Blüten wie Skabiosen oder Disteln. Bei Sonnenschein fliegt es langsam und wirkt fast wie ein Käfer. Die Raupen sind gelbgrün mit schwarzen Punkten. Im Frühsommer verwandeln sie sich in einen auffälligen Falter – ein echter Hingucker auf Blumenwiesen!

• Grösse: Flügelspannweite ca. 30–35 mm

• Lebensraum: Magere Wiesen, Trockenrasen, in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Nektar (v. a. Skabiosen); Raupen fressen Hornklee und anderen Kleearten

• Fortpflanzung: Eiablage an Futterpflanzen

• Überwinterung: Als Raupe

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Er ist der bekannteste aller Marienkäfer – mit seinen sieben schwarzen Punkten auf roten Flügeldecken. Schon kleine Kinder erkennen ihn sofort! Der Siebenpunkt-Marienkäfer ist ein echter Nützling: Eine einzige Larve kann bis zu 600 Blattläuse fressen. Auch die erwachsenen Käfer sind gefrässige Blattlausjäger. Wenn es nicht genügend Blattläuse gibt, frisst der Siebenpunkt-Marienkäfer auch Pollen oder sogar Larven und Eier von anderen Marienkäfern. Wenn sie sich bedroht fühlen, sondern sie ein gelbes «Warntröpfchen» aus – das riecht streng und schreckt Feinde ab. Im Winter suchen sie geschützte Orte, manchmal zu Dutzenden in einer Mauerritze! Auch ein Laubhaufen oder altes Holz im Garten kann den Siebenpunkt-Marienkäfern einen Unterschlupf bieten.

• Grösse: ca. 6–8 mm

• Lebensraum: In ganz verschiedenen Lebensräumen, sehr häufig

• Nahrung: Vor allem Blattläuse

• Fortpflanzung: Eiablage auf Blattlauskolonien auf Blattunterseiten, Larven sind ebenfalls Räuber

• Überwinterung: Als Käfer in Gruppen an geschützten Orten

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Spalten-Wollbiene ist eine flinke Wildbiene mit gelb-schwarzem Muster – fast wie eine Miniatur-Wespe. Sie sammelt den Pollen nicht an den Beinen, sondern am Bauch! Besonders spannend: Sie trägt Pflanzenhaare von stark behaarten Pflanzen wie Ziest oder Königskerze in Mauerspalten oder Ritzen, wo sie ihre Nester baut. Dort kleidet sie jede Brutzelle sorgfältig damit aus. Die Männchen sind oft in der Nähe ihrer Lieblingspflanzen zu finden und verteidigen diese gegen andere Insekten.

• Grösse: ca. 8–12 mm

• Lebensraum: Trockenwarme, blütenreiche Lebensräume

• Nahrung: Nektar und Pollen von Lippenblütlern wie Ziest

• Fortpflanzung: Nestbau in Ritzen und Löchern mit Pflanzenhaaren

• Überwinterung: Als Ruhelarve in der Brutzelle

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Taubenschwänzchen sieht aus wie ein Kolibri – und wird oft auch für einen Kolibri gehalten! Es gehört zu den Schwärmern, was nachtaktive Schmetterlinge sind. Das Taubenschwänzchen fliegt aber am Tag und sogar bei Regen oder Wind. Mit rasend schnellen Flügelschlägen schwirrt es vor Blüten und saugt Nektar mit seinem langen Rüssel, ohne sich zu setzen. Blaue und rotviolette Blüten werden bevorzugt. Seine Flügel schlagen bis zu 80-mal pro Sekunde – das ist schneller als bei vielen Vögeln! Erkennbar ist das Taubenschwänzchen an dem grauen Körper, gelb-orangen Hinterflügeln und einem auffälligen Haarbüschen an der Spitze des Hinterleibs. In warmen Sommern wandert es aus dem Mittelmeerraum in die Schweiz ein.

• Grösse: Flügelspannweite ca. 40–50 mm

• Lebensraum: Blütenreiche Gärten, Wiesen, Balkone – v. a. im Sommer

• Nahrung: Nektar aus tiefen Blüten

• Fortpflanzung: Eiablage an Labkraut; Raupen grün mit Hörnchen

• Überwinterung: Nur vereinzelt als Falter in milden Lagen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Taubenskabiose ist eine filigrane Schönheit mit zartvioletten Blüten. Die Einzelblüten sitzen in einer rundlichen Scheibe – bei genauem Hinsehen erkennt man viele kleine Röhrenblüten. Sie ist ein Magnet für Schmetterlinge und Wildbienen. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort für «schuppige Haut» ab, da die Pflanze früher gegen Hautkrankheiten verwendet wurde. Sie liebt trockene, kalkreiche Wiesen und zeigt an, dass eine Fläche artenreich und wenig gedüngt ist.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 20–80 cm

• Lebensraum: Trockene Magerwiesen, Kalkstandorte

• Blütezeit: Juni bis September

• Bestäubung: Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen

• Überwinterung: Mehrjährig, mit Grundrosette

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Tauwum (Lumbricus terrestris) ist der wohl bekannteste der rund 40 verschiedenen in der Schweiz lebenden Regenwurmarten. Dieser 12 bis 30 Zentimeter grosse Regenwurm ist vorne rot-braun und hinten blass gefärbt. Er gräbt sich bis zu 3 m in die Erde und verbessert so die Bodenstruktur. Seine Röhren lockern den Boden, fördern die Belüftung und helfen Wasser versickern. Regenwürmer sind die Baumeister fruchtbarer Böden. Unermüdlich graben sie sich durch das Erdreich, arbeiten totes Pflanzenmaterial in den Boden ein, produzieren wertvollen Humus und sorgen für eine optimale Bodenstruktur. Besonders spannend: Regenwürmer haben kein Herz, aber fünf Paare von Pumporganen, die das Blut zirkulieren lassen.

• Grösse: Bis 30 cm lang

• Lebensraum: Feuchte, humusreiche Böden in Wiesen, Wäldern und Gärten

• Nahrung: Abgestorbene Pflanzenreste, wie z.B. Laub

• Fortpflanzung: Zwittrig; legt einmal jährlich bis zu 10 Kokons mit Eiern

• Überwinterung: In tieferen Bodenschichten, teilweise in Winterstarre

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

«Vergiss mich nicht» – so zart der Name, so lieblich die Pflanze. Die kleinen, himmelblauen Blüten mit gelber Mitte sieht man in lockeren Büscheln ab Mai. Vergissmeinnicht wachsen an feuchten, halbschattigen Stellen – auf feuchten Wiesen, am Waldrand oder im Garten. Sie sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch wertvoll für kleine Wildbienen.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 20–40 cm; Durchmesser der Blüten 6-10 mm

• Lebensraum: Feuchte Wiesen, Waldränder, Gärten

• Blütezeit: Mai bis Juli

• Bestäubung: Kleine Wildbienen, Fliegen

• Überwinterung: ein- oder zweijährig

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Wanderfalke ist ein Luftakrobat mit blitzschnellen Sturzflügen – er erreicht Geschwindigkeiten von über 300 km/h! Mit seinem schwarzen Bartstreif, weissen Wangen und kräftigen Schnabel ist er gut zu erkennen. Obwohl sein Bestand durch Pestizide stark zurückging, haben Schutzmassnahmen zu einer Erholung geführt – dennoch gilt er in der Schweiz weiterhin als verletzlich. Besonders spannend: Er jagt andere Vögel im Flug und lebt sogar in Städten auf hohen Gebäuden.

• Grösse: Körperlänge 36–48 cm; Spannweite 89-113 cm

• Lebensraum: Felswände, offene Landschaften

• Nahrung: Vögel, meist Tauben oder Stare

• Fortpflanzung: 3–4 Eier in Felsnischen oder auf Gebäuden

• Überwinterung: Teilzieher, viele bleiben in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit seiner auffälligen Federhaube sieht der Wiedehopf aus, als käme er direkt aus einem Märchen. Wenn er aufgeregt ist, stellt er seine Haube wie ein Fächer auf – ein echter Hingucker! Sein Gefieder ist orangebraun mit schwarz-weiss gestreiften Flügeln, und sein langer, gebogener Schnabel hilft ihm, Insekten aus dem Boden zu ziehen. Besonders gerne frisst er Engerlinge und Grillen. Der Ruf klingt wie ein dumpfes «hup-hup-hup» – daher auch sein wissenschaftlicher Name. In der Schweiz ist er selten geworden, weil alte Bäume und offene, warme Landschaften fehlen. Wo er aber vorkommt, bleibt er seinen Brutplätzen treu.

• Grösse: Körperlänge 26–28 cm; Spannweite 42-46 cm

• Lebensraum: Trockene, offene Landschaften mit alten Bäumen, v. a. im Wallis und Tessin und Graubünden

• Nahrung: Insekten und deren Larven

• Fortpflanzung: Nisthöhlen in Bäumen oder Mauern, meist 5–8 Eier

• Überwinterung: Langstreckenzieher, überwintert in Afrika südlich der Sahara

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Wiesen-Flockenblumen sind mit ihren rot-violetten, strahlenförmigen Blütenköpfen echte Blickfänger. Viele Insekten – besonders Schmetterlinge und Hummeln – lieben ihren Nektar. Es gibt mehrere Arten, oft schwer zu unterscheiden. Ihr deutscher Name kommt vom «flockenartigen» Aussehen der Blüten. Flockenblumen sind robuste Pflanzen, die sonnige Wiesen bevorzugen und bis in den Herbst hinein blühen. Ihr ausdauerndes Blühen macht sie zu einem wichtigen Bestandteil naturnaher Wiesen.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 10–60 cm

• Lebensraum: Wiesen, Böschungen, Wegränder

• Blütezeit: Juni bis Oktober

• Bestäubung: Hummeln, Bienen, Schmetterlinge

• Überwinterung: Mehrjährig, mit bodennaher Rosette

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Wiesenhummel ist die erste Hummelart im Jahr, die ihre Kolonie gründet – die ersten Arbeiterinnen können schon im April gesichtet werden! Sie ist klein, plüschig und gut erkennbar an ihrem orangen Hinterteil und dem gelben Kragen auf schwarzem Grund. Ihre Nester legt sie oft unterirdisch an, zum Beispiel in verlassenen Mäusegängen. Dort lebt ein ganzes Volk mit bis zu 150 Tieren. Die Wiesenhummel ist nicht wählerisch und besucht viele Blüten, von Löwenzahn bis Brombeere. Weil sie schon Mitte März fliegt, ist sie besonders wichtig für die Bestäubung erster Frühlingsblumen.

• Grösse: Königin ca. 16 mm, Arbeiterinnen 10–14 mm

• Lebensraum: Gärten, Wiesen, Waldränder – weit verbreitet in der Schweiz

• Nahrung: Nektar und Pollen vieler Blütenpflanzen

• Fortpflanzung: Nest mit bis zu 150 Tieren, nur Jungköniginnen überleben Ende Jahr

• Überwinterung: Nur begattete Jungköniginnen überwintern im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit ihren weissen Blütenblättern und der sonnengelben Mitte sieht die Wiesen-Margerite aus wie die «klassische Blume». Sie ist sehr beliebt bei Insekten. Besonders Käfer und Fliegen tummeln sich auf ihren grossen Blüten. Die Margerite ist eine typische Pflanze extensiv genutzter Wiesen – dort ist sie häufig. Wird die Wiese aber zu oft gemäht oder gedüngt, verschwindet sie rasch. Die Wiesen-Margerite wird in der Naturheilkunde für die Teezubereitung eingesetzt und ihre Blätter, Blüten und Wurzeln sind essbar.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 10–80 cm

• Lebensraum: Wiesen, Weiden, Wegränder, Böschungen

• Blütezeit: Mai bis Oktober

• Bestäubung: Käfer, Fliegen, Bienen

• Überwinterung: Mehrjährig, mit Blattrosette

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Wiesensalbei trägt blaue Lippenblüten auf einem hohen Stängel. Beim Besuch einer Hummel klappen die Pollenfäden durch einen Hebelmechanismus nach unten und bestäuben den Rücken des Insekts. Diese raffinierte Technik spart Pollen und sorgt für sichere Bestäubung! Diesen Mechanismus kann man zum selbst beobachten einfach mit einem Grashalm auslösen. Der würzige Duft des Wiesensalbeis ist schon von weitem wahrnehmbar. Die behaarten Blätter riechen typisch nach Salbei, aber nicht so intensiv wie beim Küchensalbei. Wiesensalbei wächst am liebsten auf sonnigen, mageren Wiesen und ist ein Zeichen für vielfältige Natur.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 30–60 cm

• Lebensraum: Magere Wiesen, Wegränder, Böschungen

• Blütezeit: Mai bis August

• Bestäubung: Hummeln, Bienen, Schmetterlinge

• Überwinterung: Mehrjährig, mit Blattrosette

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Wiesen-Schaumkraut ist ein zarter Frühlingsblüher mit hellvioletten bis rosa Blüten. Es wächst oft dort, wo es im Frühling noch feucht ist – etwa auf Wiesen, in Senken oder an Bachufern. Die Raupen des Aurorafalters fressen ausschliesslich an dieser Pflanze – ohne sie gäbe es den hübschen Schmetterling nicht! Wenn viele Pflanzen zusammenstehen, wirkt es wie ein lila Teppich auf der Frühlingswiese.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 20–50 cm

• Lebensraum: nährstoffreiche, feuchte Wiesen, Weiden, Gräben, Bachufer, Wälder

• Blütezeit: April bis Mai

• Bestäubung: Bienen, Fliegen, Aurorafalter

• Überwinterung: Mehrjährig, mit Überdauerungsknospen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Zauneidechse liebt sonnige Plätze an Waldrändern oder Böschungen. Männchen tragen zur Paarungszeit ein leuchtend grünes «Hochzeitskleid», während Weibchen eher bräunlich gefärbt sind. Helle Längsstreifen auf dem Rücken und dunkle Seitenflecken helfen bei der Bestimmung. Besonders spannend: Wird sie angegriffen, kann sie ihren Schwanz abwerfen – und er wächst später wieder nach! Mit etwas Glück kann man sie in naturnahen Gärten, an Böschungen oder Waldrändern beobachten.

• Grösse: 20–25 cm

• Lebensraum: Sonnige, strukturreiche Lebensräume wie Waldränder, Bahnböschungen, Kiesgruben

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Schnecken und Würmer

• Fortpflanzung: Eiablage im Mai-Juni; Jungtiere schlüpfen nach ca. 2 Monaten

• Überwinterung: In frostsicheren Erdhöhlen in Winterstarre

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Zitronenfalter ist ein Meister der Tarnung: Seine Flügel sehen aus wie gelbe Blätter – sogar mit «Blattadern»! Nur die Männchen sind zitronengelb, die Weibchen eher grünlich-weiss. Besonders erstaunlich: Er kann bis zu 12 Monate leben – für einen Schmetterling sehr lang! Zitronenfalter überwintern als erwachsene Tiere in Hecken oder Laubhaufen. Im Frühling sind sie dann oft die ersten flatternden Farbtupfer im Garten. Die Raupen fressen an Faulbaum oder Kreuzdorn, den auch viele Vögel mögen – ein wichtiger Strauch für die Biodiversität.

• Grösse: Flügelspannweite ca. 50–55 mm

• Lebensraum: Waldränder, Hecken, Gärten – schweizweit verbreitet

• Nahrung: Nektar (v. a. Disteln, Klee); Raupen fressen Faulbaum und Kreuzdorn

• Fortpflanzung: Eiablage an Futterpflanzen, 1 Generation pro Jahr

• Überwinterung: Als erwachsener Falter, z. B. in Laubhaufen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Zottige Klappertopf ist eine kleine Überraschung auf der Wiese: unscheinbar, aber voller Tricks! Seine Blätter sind gezähnt, die Blüten leuchtend gelb mit einem violetten Häkchen. Besonders spannend: Er ist ein Halbschmarotzer – seine Wurzeln zapfen Gräser an, um Wasser und Nährstoffe zu stehlen. Dadurch wachsen die Gräser langsamer, was anderen Wildpflanzen Platz macht. Im Spätsommer klappern die reifen Samen in der trockenen Hülse – daher der Name.

• Grösse: Wuchshöhe 10–70 cm

• Lebensraum: Magere Wiesen, Weiden, Getreideäcker

• Blütezeit: Mai bis August

• Bestäubung: Hummeln, Bienen

• Überwinterung: Einjährig, Samen überdauern im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)