Hochmoor

Viele Moore wurden früher für den Torfabbau genutzt. Torfmoose speichern dank ihrer unvollständigen Zersetzung grosse Mengen Kohlenstoff. In unserem Hochmoor haben wir einige Spezialisten. Welche Tiere kommen daneben auch in anderen Lebensräumen vor?

Klicken Sie auf eine Zahl, um mehr zu erfahren...

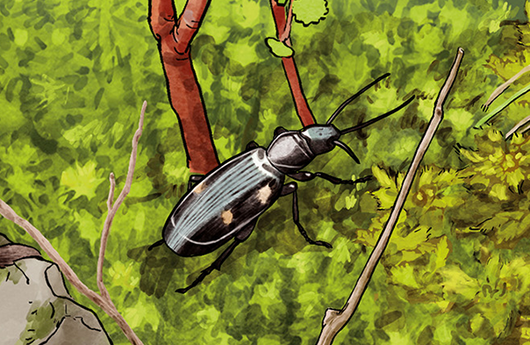

- Bembidion humerale (Laufkäfer des Hochmoors)

- Besenheide (Calluna vulgaris)

- Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

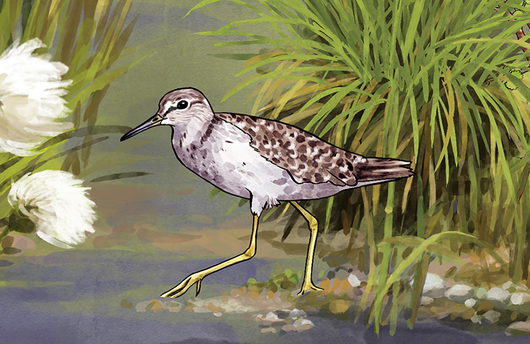

- Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

- Erdkröte (Bufo bufo)

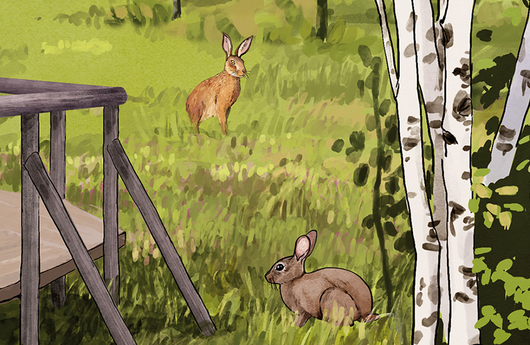

- Feldhase (Lepus europaeus)

- Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis)

- Gemeine Moosbeere (Vaccinium oxycoccos)

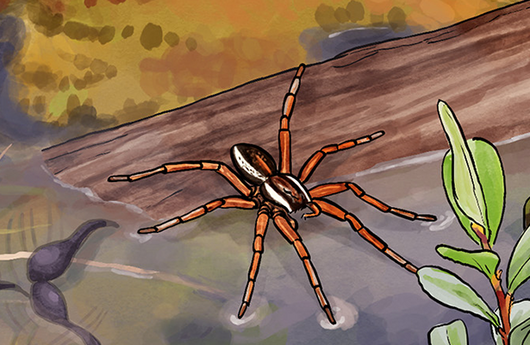

- Gerandete Jagdspinne (Dolomedes fimbriatus)

- Glatte Grasschnecke (Vallonia pulchella)

- Grosser Brachvogel (Numenius arquata)

- Grosses Wiesenvögelchen (Coenonympha tullia)

- Grosslibellenlarve (z. B. grüne Mosaikjungfer)

- Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)

- Hochmoorbläuling (Agriades optilete)

- Hochmoorgelbling (Colias palaeno)

- Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica)

- Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris)

- Kaulquappen (verschiedene Amphibienlarven)

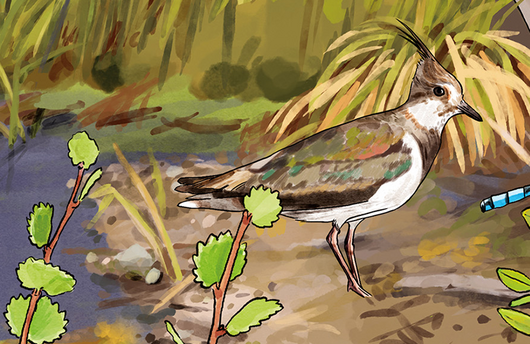

- Kiebitz (Vanellus vanellus)

- Raupe des Hochmoor-Perlmutterfalters (Boloria aquilonaris)

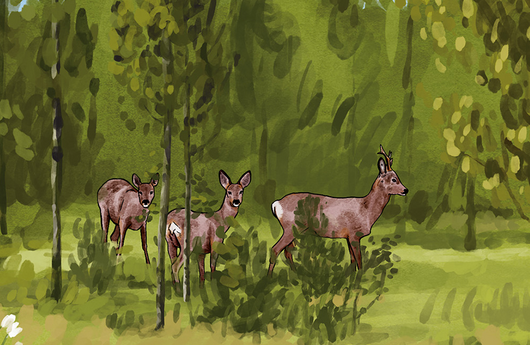

- Reh (Capreolus capreolus)

- Barrenringelnatter (Natrix helvetica)

- Rosmarinheide (Andromeda polifolia)

- Rotmilan (Milvus milvus)

- Rückenschwimmer (Notonecta glauca)

- Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia)

- Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum)

- Speer-Azurjungfer (Coenagrion hastulatum)

- Sumpfschrecke (Stethophyma grossum)

- Sumpfspitzmaus (Neomys milleri)

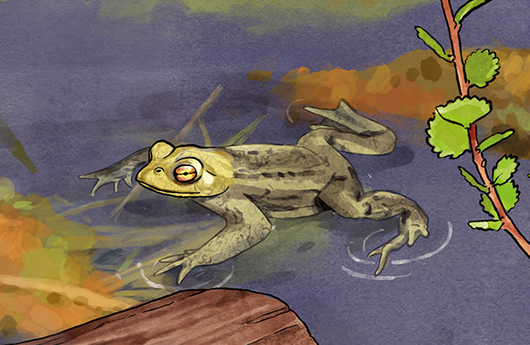

- Teichfrosch (Pelophylax esculentus)

- Torfmoos (Sphagnum spp.)

- Wachtelkönig (Crex crex)

- Wiesenpieper (Anthus pratensis)

- Zwerg-Birke (Betula nana)

- Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser kleine, flinke Laufkäfer lebt an nährstoffarmen Hochmoorgewässern. Er ist dunkel metallisch glänzend und hat auf den Flügeldecken an den «Schultern» einen gelblichen Fleck. Abgesehen von den braunen Füssen und gelbbraunen Unterschenkeln ist der Käfer schwarz. Tagsüber versteckt er sich unter Holz und Moos, in Rissen oder in ausgetrockneten Moorteichen, nachts jagt er kleine Insekten. Bembidion humerale ist auf sehr spezifische Bedingungen angewiesen: offener Boden, wenig Konkurrenz und dauerhaft feuchte Moore. Wird das Moor entwässert, verschwindet er schnell.

• Grösse: 2,5–3,4 mm

• Lebensraum: Hochmoorränder, feuchte Torfböden

• Nahrung: kleine Insekten und deren Larven

• Fortpflanzung: Eiablage im feuchten Boden

• Überwinterung: als erwachsener Käfer

• Gefährdung in der Schweiz: vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Besenheide bedeckt ganze Flächen im Spätsommer und Herbst mit rosavioletter Farbe. Ihre kleinen, immergrünen Blätter sehen aus wie winzige Nadeln. Die Pflanze wächst auf nährstoffarmen, sauren Böden und trotzt Wind und Wetter. Bienen und Hummeln lieben ihre Blüten. Früher wurden ihre Zweige zu Besen gebunden, daher kommt der Name.

• Grösse: 10–50 cm

• Lebensraum: Zwergstrauchheiden, Moore, magere Weiden

• Bestäubung: Insekten

• Früchte: Kapseln mit feinen Samen

• Blütezeit: August bis Oktober

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Birkhuhn ist ein scheuer Vogel der Alpen und Voralpen, das bekannt ist für den auffälligen Balztanz der Männchen. Im Frühling versammeln sie sich auf sogenannten Balzplätzen und stellen sich mit gesträubtem Gefieder, leierförmigem Schwanz und blubbernden Lauten zur Schau. Das Männchen ist blauschwarz mit weissen Flügelbinden und rotem «Augenkamm», das Weibchen unauffällig braun gemustert. Birkhühner leben in strukturreichen, offenen Bergwäldern und in Zwergstrauchheiden der oberen Waldgrenze. Störungen durch Wintersport und Wegebau machen ihnen zu schaffen.

• Grösse: Körperlänge 40–55 cm (Männchen grösser als Weibchen); Spannweite 65-80 cm

• Lebensraum: lichte Bergwälder, Zwergstrauchheiden, Moorgebiete in den Alpen und im Jura

• Nahrung: Knospen, Triebe, Beeren, im Winter auch Nadeln

• Fortpflanzung: Bodenbrüter, 6–10 Eier im Frühjahr

• Überwinterung: In Schneehöhlen geschützt gegen Kälte

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Bruchwasserläufer sind flinke, schlanke Watvögel mit grünlichen Beinen und auffällig gesprenkeltem Rücken. Sie waten durch flaches Wasser und picken mit ihrem dünnen Schnabel nach Insektenlarven. Ihr leiser, pfeifender Ruf erklingt oft im Flug. Beim Vogelzug legen sie grosse Strecken zwischen Nordeuropa und Afrika zurück. In der Schweiz sieht man sie vor allem im Frühling und Spätsommer an Rastplätzen. Sie brüten weiter im Norden, z. B. in Finnland.

• Grösse: Körperlänge 19–21 cm; Spannweite 35–40 cm

• Lebensraum: Flachwasserzonen, Schlammflächen, Moore

• Nahrung: Insekten, Würmer, kleine Krebstiere

• Fortpflanzung: Bodenbrüter, 1 Brut pro Jahr, 4 Eier

• Überwinterung: Langstreckenzieher; Winterquartiere in Afrika

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Erdkröte wirkt mit ihrer braun-rötlichen, warzigen Haut und den goldenen Augen etwas schaurig, dabei ist sie harmlos. Im Frühling wandert sie oft nachts und bei Regen bis zu 3 km zu ihrem Geburtsgewässer zurück, um dort abzulaichen. Die Männchen lassen sich bei der Paarung huckepack zum Gewässer tragen. Während dieser Wanderung werden sie leider häufig überfahren oder fallen in Strassenschächte. Schutzmassnahmen auf ihren Wanderrouten sind deshalb unbedingt nötig für ihr Überleben. Erdkröten sind die einzigen einheimischen Amphibien, deren Larven wegen ihrer Ungeniessbarkeit von Fischen verschont bleiben. Die langen Laichschnüre kann man gut im Wasser erkennen. Nach der Metamorphose wandern tausende kleine Kröten in alle Richtungen davon.

• Grösse: Weibchen bis 10 cm, Männchen kleiner

• Lebensraum: Wälder, Gärten, Wiesen

• Nahrung: Schnecken, Würmer, Insekten

• Fortpflanzung: Laichschnüre mit bis zu 5’000 Eiern, Entwicklung im Wasser

• Überwinterung: In frostfreien Höhlen oder Erdlöchern

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit seinen kräftigen Hinterläufen und den auffällig langen Ohren mit schwarzen Spitzen ist der Feldhase perfekt an das Leben in offenen Landschaften angepasst. Er schlägt blitzschnell Haken, wenn er flieht, und erreicht dabei Geschwindigkeiten von über 70 km/h. Anders als Kaninchen lebt der Feldhase nicht in Bauen, sondern ruht tagsüber in flachen Bodenmulden, den sogenannten «Sassen». Besonders spannend: Die Jungtiere kommen sehend und behaart zur Welt und sind sofort mobil, das ist eine Seltenheit bei Säugetieren. Aktuelle Zählungen ergaben schweizweit durchschnittlich 2,7 Feldhasen pro Quadratkilometer. Hauptursachen für den Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft und die Zunahme von Strassenverkehr, Siedlungen und Industrieanlagen und dadurch der Verlust von Lebensraum.

• Grösse: 45–70 cm; Gewicht 3–5 kg

• Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Felder, Wiesen mit Deckung

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Feldfrüchte, Rinde

• Fortpflanzung: 2–4 Würfe pro Jahr; je 1–4 Jungtiere

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, auch bei Schnee

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Gelbrandkäfer ist einer der grössten Wasserkäfer Europas. Er ist ein schneller Schwimmer und geschickter Jäger, sogar Kaulquappen und kleine Fische sind vor ihm nicht sicher. Seine Larven nennt man «Wasser-Tiger», weil sie kräftige Kiefer und grossen Appetit haben. Der Käfer kann Luft unter die Flügeldecken speichern und taucht damit minutenlang. Wenn es ihm zu eng wird, fliegt er bei Nacht einfach davon und sucht nach einem neuen Teich.

• Grösse: 27–35 mm

• Lebensraum: stehende oder langsam fliessende Gewässer

• Nahrung: als Larve wie auch als Käfer: Wasserinsekten und -larven, Kaulquappen, kleine Fische

• Fortpflanzung: Eiablage an Wasserpflanzen

• Überwinterung: als erwachsenes Tier im Bodenschlamm

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

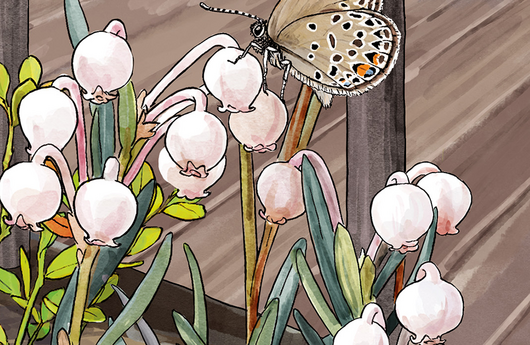

Die Gemeine Moosbeere wächst mit kriechenden, dünnen Trieben durch das Torfmoospolster. Ihre rosaroten Blüten mit den zurückgeschlagenen Zipfeln sehen aus wie kleine Sterne. Im Spätsommer reifen rötliche Beeren, die sauer schmecken, aber viel Vitamin C enthalten. Sie ist die wichtigste Futterpflanze für die Raupen des Hochmoor-Perlmuttfalters. Weil die Gemeine Moosbeere so empfindlich auf Trockenheit reagiert, zeigt ihr Vorkommen ein gesundes Moor an.

• Grösse: Triebe wenige Zentimeter hoch, bis 1 m lang

• Lebensraum: Hochmoore mit Torfmoospolstern

• Bestäubung: Insekten

• Früchte: rote, gelbe oder braun gesprenkelte Beeren

• Blütezeit: Mai bis Juli

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Spinne jagt auf dem Wasser und das ganz ohne Netz. Sie erkennt Erschütterungen an der Wasseroberfläche, sprintet über den Teich und packt Beute wie Insekten oder Kaulquappen. Sogar kurze Tauchgänge schafft sie und speichert dabei Luft zwischen Körperhaaren. Ihre Eier trägt sie in einem runden Kokon mit ihren Giftklauen mit. Kurz vor dem Schlüpfen hängt sie den Kokon in der Ufervegetation auf und baut eine Art Gespinst als Schutz, wo die Jungen schlüpfen. Die Art ist selten, da sie ungestörte Moorgewässer braucht.

• Grösse: bis 23 mm (Weibchen grösser als Männchen)

• Lebensraum: Moorgewässer, Tümpel mit Verlandungszonen

• Nahrung: Insekten, Kaulquappen

• Fortpflanzung: Ei-Kokon, später Gespinst für Jungspinnen

• Überwinterung: als Jungspinne

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Glatte Grasschnecke ist winzig: Ihr nahezu kreisrundes Gehäuse misst nur etwa 2–2,5 mm, das ist etwa so klein wie ein Reiskorn. Man findet sie in feuchten, offenen Wiesen, an Flussrändern und auf Ufergängen, wo sie zwischen Laub und Erde kriecht. Sie frisst abgestorbene Pflanzenteile und Algen und versteckt sich gern unter Steinen oder Halmen. Nach Regen kann man manchmal viele leere Häuschen an einem Ort finden. Das ist ein guter Hinweis, dass dort das richtige Zuhause für sie ist.

• Grösse: 2–2,5 mm (Gehäusebreite)

• Lebensraum: feuchte Wiesen, Uferzonen, Randstreifen und offene Stellen bis in Gebirgslagen.

• Nahrung: sehr feine abgestorbene Pflanzenteile, Mikroalgen und Detritus.

• Fortpflanzung: legt kleine Eier in Spalten in Boden; Populationen können örtlich zahlreich sein.

• Überwinterung: als ausgewachsene Schnecke im Boden/Unterlaub verborgen.

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Grosse Brachvogel ist mit seinem langen, gebogenen Schnabel unverwechselbar. Damit stochert er in weichem Boden nach Würmern und Insekten. Im Frühling ruft er seine flötenden Balzgesänge weit hörbar über Feuchtwiesen. Bei der Balz steigt er mit klangvollen Rufen in die Luft und segelt mit ausgebreiteten Flügeln wieder hinab. Brachvögel sind vorsichtig und meiden Störungen. Sie brüten am Boden, weshalb sie ruhige, unzerschnittene Lebensräume brauchen.

• Grösse: Körperlänge 50–60 cm; Spannweite 85–105 cm

• Lebensraum: Kulturland, Seen, Feuchtgebiete, Fliessgewässer

• Nahrung: Würmer, Insekten, Schnecken und andere Wirbellose

• Fortpflanzung: 1 Brut pro Jahr; 3–4 Eier am Boden; in der Schweiz als Brutvogel ausgestorben

• Überwinterung: Zugvogel; Überwinterung v. a. in Westeuropa

• Gefährdung in der Schweiz: vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser unscheinbare, braune Tagfalter lebt in nassen Wiesen und Mooren, vorzugsweise, wo Wollgras wächst. Er fliegt langsam, hüpfend und niedrig über die Vegetation, kaum höher als Kniehöhe. Seine Flügelunterseiten tragen helle Augenflecken und auf den Oberseiten hat es nur gelegentlich kleine Augenflecken. Die Raupen fressen u.a. an Sauergräsern wie Wollgras. Er ist einer der seltensten und am meisten gefährdeten Tagfalterarten der Schweiz, weil ihre Lebensräume, vor allem Moore und Feuchtwiesen, stark zurückgegangen sind. Diese Lebensräume wurden entwässert, verbaut oder intensiv landwirtschaftlich genutzt, wodurch die Art kaum noch geeignete Stellen zur Entwicklung findet.

• Grösse: Flügelspannweite 30–38 mm

• Lebensraum: Feuchtwiesen, Moore, Riedgebiete

• Nahrung: Raupen: Wollgräser, Schwingel- und Seggenarten, Blaugras; Falter besucht u.a. Schlangenknöterich, Grosser Wiesenknopf, Blutweiderich und diverse Distelarten

• Fortpflanzung: 1 Generation pro Jahr; Eiablage an Gräsern

• Überwinterung: als Raupe

• Gefährdung in der Schweiz: Vom Aussterben bedroht (CR)

-

Illustration von einer Grosslibellenlarve

Illustration von einer Grosslibellenlarve

Die Larven von Libellen jagen unter Wasser wie kleine Raubfische. Sie lauern in Wasserpflanzen oder unter Steinen und schnappen mit ihrem schnellen «Greifmaul» nach winzigen Tieren wie Wasserflöhe oder Kaulquappen. Nach mehreren Häutungen kriechen sie ans Ufer, klettern an einem Halm hoch und schlüpfen als Libelle aus ihrer Haut.

• Grösse: bis 6 cm

• Lebensraum: Teiche, Weiher, langsam fliessende Gewässer mit vielen Wasserpflanzen, Moorweiher

• Nahrung: Wasserinsekten, Kaulquappen, kleine Krebstiere

• Entwicklung: Häutung mehrmals im Wasser, letzte Häutung an Land

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: je nach Art in der Schweiz ausgestorben (RE) bis nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Heidelbeere ist ein weit verbreiteter Zwergstrauch mit blauen, saftigen Früchten. Besonders spannend: Ihre Blätter färben sich im Herbst leuchtend rot und ganze Flächen können dann «glühen». Sie wächst in lichten Wäldern und auf sauren Böden und ist eine wichtige Futterquelle für viele Tiere, darunter Füchse, Auerhühner und Bären. Die Früchte reifen ab Juli und werden auch von Menschen gerne gesammelt. Ihre kleinen, grünen Blüten sind glockenförmig und unscheinbar, aber für Insekten sehr wertvoll.

• Grösse: bis 50 cm hoch

• Lebensraum: Lichte Bergwälder, Moore, Zwergstrauchheide

• Blütezeit: April bis Juni

• Bestäubung: Insekten

• Überwinterung: Laubabwerfend, mehrjährig

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Hochmoorbläuling sitzt gern auf sonnigen Torfmoospolstern und fliegt in kurzen, schnellen Streifen über das Moor auf der Suche nach Weibchen. Männchen haben oben ein mattblaues Kleid, die Unterseite zeigt grosse dunkle Flecken. Die Raupen fressen an Moosbeeren und überwintern im dichten Pflanzenfilz, bevor sie sich im Sommer verpuppen. Man kann ihn meist von Juni bis August sehen; in der Schweiz ist er nur sehr selten und an intakte Hochmoore gebunden.

• Grösse: Flügelspannweite 28–32 mm

• Lebensraum: intakte Hochmoore, Moorwiesen und Zwergstrauchheiden in den Alpen.

• Nahrung: Raupen: Moosbeere (Vaccinium-Arten); Falter: Nektar von Moorpflanzen.

• Fortpflanzung: Eiablage am Boden in der Nähe der Futterpflanzen; 1 Generation pro Jahr.

• Überwinterung: als Raupe im Vegetationsfilz / Torfmoospolster.

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Hochmoorgelbling ist ein seltener, grünlichgelber (Männchen) bis weisslichgelber (Weibchen) Schmetterling mit breitem, dunklem Flügelrand und kleinem weissen Augenfleck auf der Unterseite des Hinterflügels. Seine Raupen fressen an Rauschbeeren. Die Falter sind an sonnigen Tagen gut zu beobachten. Sie saugen Nektar u.a. an Sumpf-Kratzdisteln. Wie viele auf Moore spezialisierte Arten ist er stark vom Lebensraumverlust betroffen.

• Grösse: Flügelspannweite 38–45 mm

• Lebensraum: Hochmoore mit Rauschbeeren

• Nahrung: Falter: Nektar; Raupe: Rauschbeeren

• Fortpflanzung: 1 Generation pro Jahr; Eiablage an Rauschbeere

• Überwinterung: als Raupe

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Libelle jagt flink über Hochmoortümpel. Sie ist gut an kühle Lebensräume angepasst, sie fliegt manchmal sogar bei Nieselregen. Die Larven der Hochmoor-Mosaikjungfer entwickeln sich in moorigen Gewässern und brauchen mehrere Jahre bis zur Verwandlung. Die Hochmoor-Mosaikjungfer lebt nur dort, wo Moore intakt sind und leidet dementsprechend stark unter dem Verlust ihrer Lebensräume.

• Grösse: 65–75 mm

• Lebensraum: Hochmoore höherer Lagen (900-1900 m) mit sauren, offenen, gut besonnten Gewässern

• Nahrung: als Libelle: Insekten, die sie in der Luft fangen. Als Larve: kleine Wassertiere wie Insektenlarven, Kaulquappen

• Fortpflanzung: Eiablage in Torfmoos, nassen Uferschlamm; Entwicklung 2–3 Jahre

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser orange Falter mit schwarzbraunen Flecken und Linien auf der Flügeloberseite und hellen Perlmutterflecken auf der Unterseite fliegt einzig in Hochmooren und deren Randgebieten. Die Männchen patrouillieren, während die Weibchen ihre Eier einzeln bevorzugt an Moosbeeren ablegen. Weil die Hochmoor-Perlmutterfalter so spezialisiert sind, sind intakte Hochmoore für ihr Überleben entscheidend. Ihr Flugzeitfenster ist kurz: Nur zwischen Juni und August sieht man sie fliegen.

• Grösse: Flügelspannweite 34–38 mm

• Lebensraum: Hochmoore mit Moosbeeren

• Nahrung: Falter: Nektar, z.B. von Arnika, Sumpf-Kratzdistel; Raupe: Moosbeere

• Fortpflanzung: 1 Generation pro Jahr; Eiablage einzeln

• Überwinterung: als Raupe

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Kaulquappen sind die Kinder der Frösche und Kröten. Direkt nach dem Schlüpfen haben sie noch keine Beine, sie schwimmen mit ihrem Schwanz und fressen u.a. Algen. Nach ein paar Wochen wachsen erst die Hinterbeine, dann die Vorderbeine. Sie atmen zuerst mit Kiemen, später mit Lungen. Beim Landgang verlieren sie ihren Schwanz. Besonders spannend: Der ganze Körper wird dabei umgebaut, das nennt man Metamorphose.

• Grösse: je nach Art bis 60 mm (in Ausnahmefällen bis 100 mm)

• Lebensraum: Tümpel, Teiche, Weiher, langsam fliessende Bäche, temporäre Wasserstellen

• Nahrung: Algen, Pflanzenreste, manchmal kleine Tiere

• Fortpflanzung: Entwicklung aus Froschlaich

• Überwinterung: in der Schweiz kommt es zur Überwinterung als Kaulquappe, dies ist abhängig von der Art, Temperatur, der Lage des Gewässers oder einer knappen Nahrungssituation

• Gefährdung in der Schweiz: abhängig von Art (z. B. Grasfrosch: LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Kiebitz ist mit seiner Federhaube und dem schwarz-weissen Gefieder gut zu erkennen. Besonders auffällig sind seine Flugmanöver: Im Frühling dreht er mit lauten «Kie-witt»-Rufen Schleifen über dem Feld und zeigt eine eindrucksvolle Balzshow. Er brütet am Boden und täuscht bei Gefahr Angreifer mit Ablenkungsflügen. Früher war er häufig, heute braucht er gezielte Schutzmassnahmen: Viele Wiesen werden zu früh gemäht oder trockengelegt.

• Grösse: Körperlänge 28–31 cm; Spannweite 67–72 cm

• Lebensraum: Feuchtwiesen, Kulturland, Seen, Fliessgewässer

• Nahrung: Insekten, Würmer, Samen

• Fortpflanzung: 3–4 Eier in Nestmulde am Boden

• Überwinterung: überwiegend Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

Die Raupen dieses Schmetterlings sind braun, hell bedornt und haben zwei helle Rückenstreifen. Sie ernähren sich von der Moosbeere. Die Raupe ist tagaktiv. Bei schlechtem Wetter verkriecht sie sich in den Pflanzenteppich ihres Lebensraumes. Die frisch geschlüpfte Raupe überwintert, ohne Nahrung aufzunehmen. Besonders auffällig: Die Raupe überwintert unter Umständen auch zweimal. In dieser Zeit übersteht sie Schnee und Kälte gut versteckt zwischen den Moorpflanzen.

• Grösse: bis 25 mm

• Lebensraum: Hochmoore mit Moosbeeren

• Nahrung: Moosbeere, Sumpfveilchen und Schlangenknöterich

• Fortpflanzung: einzeln an Moosbeerpflanzen, z.T. an anderen Pflanzen

• Überwinterung: als Raupe

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Rehe sind dämmerungsaktiv und oft nur schwer zu entdecken. Im Winter sind sie öfters am Tag aktiv und von Frühling bis Herbst vermehrt in der Nacht. Ihr braunes Fell passt sich mit den Jahreszeiten an: im Sommer rötlich, im Winter graubraun. Besonders spannend: Beim Wegspringen recken sie den weissen Fleck am Hinterteil, den sogenannten «Spiegel», in die Höhe, was für Artgenossen «Achtung, Gefahr» signalisiert. Rehkitze haben weisse Flecken im Fell, die wie Tarnflecken wirken und sie im hohen Gras fast unsichtbar machen.

• Grösse: Schulterhöhe 60–75 cm; Gewicht 15–30 kg

• Lebensraum: Wälder mit angrenzenden Wiesen und Feldern

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Knospen, junge Triebe

• Fortpflanzung: 1–2 Kitze im Mai/Juni

• Überwinterung: Aktiv, lebt zurückgezogen im Dickicht

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Barrenringelnatter ist eine ungiftige Schlange, die sich oft in der Nähe von Wasser aufhält. Auffällig sind die halbmondförmigen, gelben Flecken am Hals – daher ihr Name. Sie ist eine ausgezeichnete Schwimmerin und jagt Frösche, Fische und Kaulquappen. Bei Gefahr flüchtet sie ins Wasser oder stellt sich tot. Sie legt ihre Eier gern in Komposthaufen oder verrottende Pflanzen, weil es dort schön warm ist. In der Schweiz gibt es nur noch wenige grossflächige Gebiete mit bedeutenden Ringelnatterpopulationen.

• Grösse: Männchen maximal 95 cm, Weibchen bis 140 cm, Gewicht: 200–300 g

• Lebensraum: Flachmoore, naturnahe Weiher und Seeufer, an Flüssen und Auen, in Kiesgruben, z.T. auch Waldlichtungen und in naturnahen Gärten mit Teich

• Nahrung: Frösche, Kröten, Molche, Fische, manchmal Eidechsen und Mäuse

• Fortpflanzung: 10–30 Eier in warmem, feuchtem Substrat

• Überwinterung: z.B. in Erdhöhlen oder Komposthaufen

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Pflanze ist ein echter Spezialist: Sie wächst nur in Hochmooren. Ihre schmalen, glänzenden Blätter erinnern an Rosmarin – daher ihr Name. Die rosa Blüten hängen wie Glöckchen. Rosmarinheide ist immergrün und übersteht frostige Winter problemlos. Sie bildet dichte Teppiche, in denen sich andere Moorbewohner wohlfühlen. Achtung: Sie ist giftig!

• Grösse: 10–40 cm

• Lebensraum: Hochmoore, zwischen Torfmoosen

• Bestäubung: Insekten (z. B. Hummeln)

• Früchte: kleine Kapseln

• Blütezeit: Mai bis Juni

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rotmilan ist ein eleganter Greifvogel mit tief gegabeltem Schwanz – ideal für kunstvolle Flugmanöver und gut erkennbar. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,80 Metern kreist er oft majestätisch am Himmel. Sein rostrotes Gefieder und die helle Unterseite mit dunklen «Handfedern» machen ihn gut erkennbar. Als Neststandort wählt er gerne hohe Bäume mit guter Aussicht. In der Schweiz lebt rund ein Drittel des weltweiten Bestands. Da die Vorkommen in vielen Regionen Europas rückläufig sind, ist der Schweizer Brutbestand zunehmend von internationaler Bedeutung und wird gefördert.

• Grösse: Körperlänge 56–73; Spannweite bis 165 cm

• Lebensraum: Offenlandschaften mit Einzelbäumen oder Waldrändern, v. a. im Mittelland

• Nahrung: Aas, Kleinsäuger, Vögel, Würmer, Abfälle

• Fortpflanzung: Horstbau auf Bäumen, meist 2–3 Jungvögel pro Jahr

• Überwinterung: Teilweise Zugvogel; viele bleiben das ganze Jahr in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Rückenschwimmer sind besondere Wasserinsekten: Sie schwimmen tatsächlich auf dem Rücken. Dabei nutzen sie ihre langen, ruderartigen Hinterbeine wie Paddel. Sie jagen kleine Insekten und sogar Kaulquappen. Mit einem Stich betäuben sie ihre Beute, deshalb sollte man sie nicht in die Hand nehmen. Tagsüber verstecken sie sich zwischen Pflanzen und jagen; nachts fliegen sie manchmal zu neuen Gewässern. Ihre silbrige Bauchseite wirkt wie ein Tauchanzug aus Luft. Die silbrige Färbung entsteht durch eine dünne Luftschicht, die sie mit feinen Härchen am Bauch festhalten.

• Grösse: 12–16 mm

• Lebensraum: Teiche, Tümpel, Gräben

• Nahrung: Insekten, Kaulquappen, kleine Fische

• Fortpflanzung: Eiablage an Wasserpflanzen

• Überwinterung: als erwachsenes Tier am Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Pflanze frisst Insekten. Auf ihren runden Blättern sitzen rote, tentakelartige Drüsenhaare mit klebrigem «Tautropfen». Kommt eine Fliege oder ein anderes kleines Insekt, um sich am vermeintlichen Tautropfen zu laben, bleibt sie kleben. Die Tentakel bewegen sich zur Blattmitte hin, so rollt sich das Blatt innerhalb einiger Stunden ein und umschliesst die Beute komplett. So wird das Insekt nach und nach verdaut und der Sonnentau bekommt zusätzliche Nährstoffe, die im Moorboden rar sind.

• Grösse: 5–12 cm

• Lebensraum: Hochmoore, immer in Begleitung von Torfmoosen

• Bestäubung: Insekten

• Früchte: kleine Kapseln

• Blütezeit: Juli bis August

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Scheiden-Wollgras gehört zu den Sauergräsern. Im Frühling erscheinen unscheinbare Blüten, die im Sommer zu weisswolligen Schopfen werden. Diese sehen aus wie Wattebäusche im Moor! Die «Wolle» hilft den Samen beim Fliegen im Wind. Die Pflanze wächst auf nährstoffarmen, sauren Böden.

• Grösse: 30–70 cm

• Lebensraum: Torfmoore

• Bestäubung: durch den Wind

• Früchte: Samen mit weissen Haaren

• Blütezeit: April bis Mai

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Speer-Azurjungfer ist eine zierliche Libelle. Die Männchen sind auffällig blau und die Weibchen grün. Ihren Namen verdankt sie dem «Speer-Zeichen», das das Männchen auf der Oberseite des zweiten Hinterleibsegments trägt. Die Speer-Azurjungfer besiedelt bevorzugt Moorgewässer unterschiedlicher Grösse, die in der Nähe von Wäldern sind. Männchen bewachen ihre Partnerinnen und halten sie an der Hinterbrust fest – sie fliegen im Tandem. Auch die Eiablage erfolgt im Tandem. Die Larven leben im Wasser und brauchen mehrere Monate zur Entwicklung, in höheren Lagen zwei oder mehrere Jahre. Die Larven können bei Austrocknung eines Gewässers eine Zeit lang im feuchten Torfschlamm überdauern. In der Schweiz kommt sie fast nur in intakten Moorgebieten vor.

• Grösse: 31–33 mm

• Lebensraum: Moorgewässer, teilweise kleine Stehgewässer, Gewässerufer mit Grossseggenbeständen

• Nahrung: kleine Insekten (z. B. Mücken), als Larve Wasserlebewesen

• Fortpflanzung: Eiablage im Tandem in Wasserpflanzen

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Sumpfschrecke ist schlank und meist gelb bis olivgrün. Die Weibchen können rötliche oder violette Flecken haben an Kopf, Halsschild und Brust. Sie sitzt gern oben auf hohen Halmen am Wasser und springt bei Gefahr mit kurzen Flügen davon. Die Weibchen legen ihre Eier in feuchte Erde und im Frühjahr schlüpfen daraus die jungen Sumpfschrecken, die Nymphen. Diese Nymphen sehen den erwachsenen Tieren schon recht ähnlich, sind aber kleiner, haben noch keine voll entwickelten Flügel und sind noch nicht geschlechtsreif.

• Grösse: 16–35 mm

• Lebensraum: Flachmoore, Feuchtwiesen, Nasswiesen, Seggenriede; auch in sumpfigen Bereichen von Seeufern, Bächen und Gräben

• Nahrung: Süss- und Sauergräser

• Fortpflanzung: Eier werden an die Basis von Gräsern abgelegt; eine Generation pro Jahr

• Überwinterung: als Ei in Bodennähe

• Gefährdung in der Schweiz: Verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

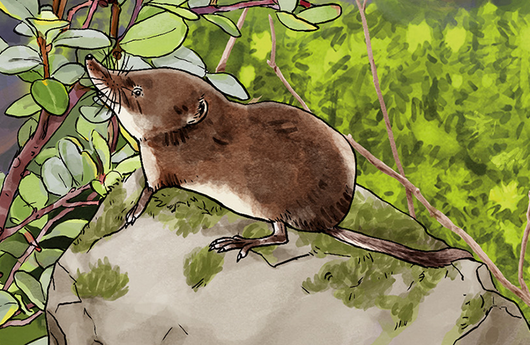

Die Sumpfspitzmaus ist eine kleine Jägerin mit spitzer Schnauze und Schwimmhäuten an den Füssen. Anders als andere Spitzmäuse jagt sie hauptsächlich unter Wasser. Sie taucht nach Insektenlarven, Kaulquappen oder Würmern. Ihre Speicheldrüsen produzieren ein leicht giftiges Sekret, mit dem sie Beute lähmen kann. Sie ist tag- und nachtaktiv, aber sehr scheu. In naturnahen Uferzonen fühlt sie sich wohl, doch diese Lebensräume verschwinden vielerorts.

• Grösse: 6–9 cm (plus 4–6 cm Schwanz); Gewicht: 10–20 g

• Lebensraum: Ufer von Bächen, Teichen, Mooren

• Nahrung: Insekten, Kaulquappen, Würmer, kleine Schnecken

• Fortpflanzung: 2–3 Würfe pro Jahr; 2–10 Junge

• Überwinterung: ganzjährig aktiv

• Gefährdung: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Teichfrosch ist etwas Besonderes: Er war ursprünglich in der Schweiz heimisch, ist nun aber keine «eigene» Art mehr, da er eine Mischform darstellt – ein sogenannter Hybrid. Typisch sind sein grüner Rücken mit dunklen Flecken und der helle Streifen in der Mitte. Seine beiden Schallblasen an den Kopfseiten blähen sich beim Rufen auf und sind hauptsächlich verantwortlich für die Froschkonzerte an Weihern und Teichen im Frühling und Sommer. Teichfrösche sind geschickte Jäger: Mit ihrer langen, klebrigen Zunge schnappen sie nach Insekten, Würmern oder Schnecken, manchmal sogar nach kleinen Fischen. Bei Gefahr flüchten sie mit einem grossen Sprung ins Wasser und tauchen blitzschnell unter.

• Grösse: bis 12 cm

• Vorkommen: Weiher, Teiche, Kleinseen und Moorgewässer, Altarme und Flachufer grosser Seen

• Nahrung: Insekten, Würmer, Schnecken, kleine Fische und Kaulquappen

• Fortpflanzung: komplexes System; legen viele Eierklümpchen im seichten Wasser an Pflanzen ab

• Überwinterung: Vergräbt sich im Schlamm von Gewässern oder überdauert am Grund des Wassers

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

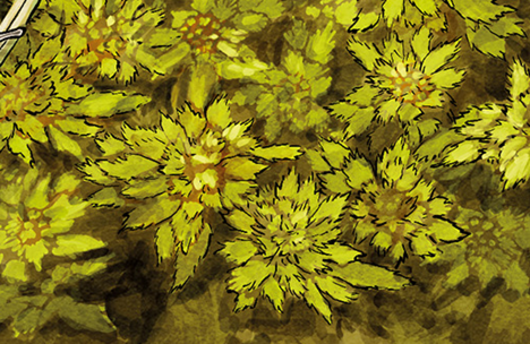

Torfmoose sind die «Baumeister» der Moore. Sie wachsen fortlaufend an der Spitze, während die Basis abstirbt. Die unten abgestorbenen Teile werden allmählich zu Torf und lassen die Torfschicht eines Hochmoores über lange Zeiträume mächtiger werden. Es gibt mehrere Sphagnum-Arten, mit Farben von grün bis rötlich. Torfmoose sind in der Lage, ihre Umwelt stark zu beeinflussen und schaffen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

• Grösse: einzelne Individuen 5–20 cm

• Lebensraum: Hoch- und Übergangsmoore

• Bestäubung: durch Sporen (Moospflanze)

• Blütezeit: nicht blühend, Sporenreife im Sommer

• Gefährdung in der Schweiz: je nach Art (häufig LC bis VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Wachtelkönig ist sehr selten. Sehen tut man ihn kaum – wenn, dann hört man ihn rufen. Er lebt gut versteckt im hohen Gras und ruft nachts mit einem markanten «krrk-krrk», das bis zu einem Kilometer weit zu hören ist. Bei Gefahr rennt er lieber, als zu fliegen, und duckt sich regungslos ins Gras. Seine Jungen führt er vorsichtig durchs dichte Grün. Weil sich der Wachtelkönig spät und über einen langen Zeitraum fortpflanzt, werden viele Nester bei der Mahd zerstört und auch junge Küken getötet. Ruhige, spät gemähte Wiesen sind für ihn lebenswichtig.

• Grösse: Körperlänge 27–30 cm; Spannweite 46–53 cm

• Lebensraum: extensiv genutzte Feuchtwiesen, Kulturland

• Nahrung: Insekten, Würmer, Schnecken, Pflanzen

• Fortpflanzung: 1 Brut pro Jahr; 8–12 Eier im Bodennest

• Überwinterung: Langstreckenzieher, überwintert in Südostafrika

• Gefährdung in der Schweiz: vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

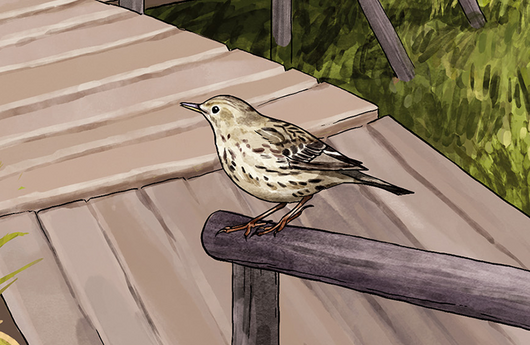

Wiesenpieper sind schlanke, olivbraune Singvögel mit brauner Strichelung an Brust und Flanken und einem zarten Gesang. Im Frühling ist der Singflug des Wiesenpiepers besonders auffallend: Sie steigen flatternd in die Höhe und segeln dann mit gespreizten Flügeln singend und wie ein kleiner Fallschirm wieder hinab. Sie sind Bodenbrüter und brauchen offene, wenig gestörte Wiesen. Im Sommer fressen sie Insekten, im Winter nehmen sie auch Samen. Der Wiesenpieper hat in der Schweiz seit den 1990er Jahren stark abgenommen und ist als Brutvogel selten geworden: Es gibt noch rund 500 bis 800 Brutpaare.

• Grösse: Körperlänge 14–15 cm; Spannweite 22-25 cm

• Lebensraum: halboffenes baum- und straucharmes Kulturland

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten; Nest am Boden

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher; einige überwintern in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Zwerg-Birke sieht aus wie ein Miniaturbaum, ist aber ein kriechender Strauch. Ihre rundlichen Blätter sind kleiner als ein Fingernagel. Sie wächst sehr langsam und verträgt Staunässe. Weil sie so selten geworden ist, ist jeder Bestand besonders wertvoll. In der Schweiz kommt sie nur an wenigen Moorstandorten vor und ist ein Überbleibsel aus der Eiszeit.

• Grösse: meist unter 50 cm

• Lebensraum: Hochmoore, Moore mit offener Vegetation

• Bestäubung: durch den Wind

• Früchte: kleine Nüsschen

• Blütezeit: Mai

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Sowohl der deutsche als auch der wissenschaftliche Name verraten es: Diese Art hat ihre hauptsächliche Verbreitung im hohen Norden. Die grünlich-schwarze, glanzlose Grosslibelle kommt nur in Moorgebieten vor und jagt dort flink über kleinere und grössere Tümpel. Ihre Larven müssen im Wasser zwölf Entwicklungsstadien durchlaufen, bis sie auf niedrige Pflanzen klettern, sich verpuppen und schlüpfen. In der ersten Auflage des Wimmelbuches zeigen wir ein frischgeschlüpftes Weibchen, dessen Färbung noch nicht ausgebildet ist. In der zweiten Auflage haben wir die typische Färbung mitsamt den leuchtend grünen Augen ergänzt.

• Grösse: 45–51 mm

• Lebensraum: saure Hoch- und Übergangsmoore (800-2000 m) mit lockerem Baumbestand

• Nahrung: Die ausgewachsene Libelle fängt im Flug Insekten. Die Larve frisst kleine Wassertiere, zum Beispiel andere Insektenlarven.

• Fortpflanzung: Eiablage in seichten, kleinen Moorgewässern, getränkten Torfmoospolstern oder nacktem Torfbrei; Entwicklung 2–3 Jahre

• Überwinterung: als Eier oder Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)