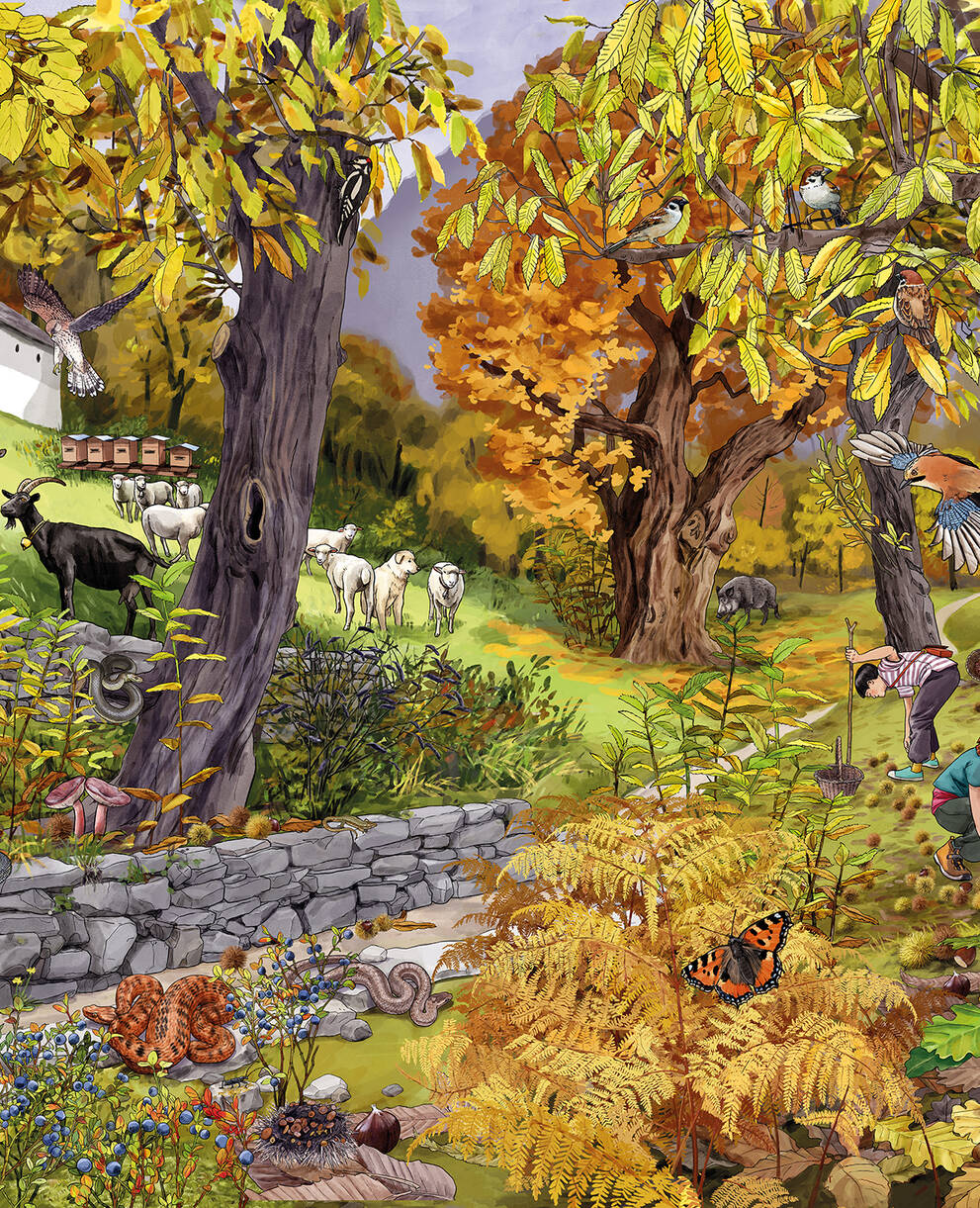

Kastanienselve

Wo die mächtigen Kastanienbäume in lockeren Abständen stehen, können auch Schafe darunter weiden. Entdeckst du den vierbeinigen Wächter, der sich unter die Schafe gemischt hat? Sehr alte Kastanienbäume sind übrigens für die Natur besonders wertvoll. Ihre Baumhöhlen oder abgestorbenen Äste bieten Brutplätze für Vögel und Insekten.

Klicken Sie auf eine Zahl, um mehr zu erfahren...

- Adlerfarn (Pteridium aquilinum)

- Äskulapnatter (Zamenis longissimus)

- Aspisviper (Vipera aspis)

- Besenginster (Cytisus scoparius)

- Braunbär (Ursus arctos)

- Buntspecht (Dendrocopos major)

- Edelkastanie (Castanea sativa)

- Eichelhäher (Garrulus glandarius)

- Feldsperling (Passer montanus)

- Fliegenpilz (Amanita muscaria)

- Gelbgrüne Zornnatter (Hierophis viridiflavus)

- Blauäugiger Waldportier (Minois dryas)

- Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis)

- Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)

- Honigbienen-Kasten (Apis mellifera)

- Kleiner Fuchs (Aglais urticae)

- Kleiner Eichenbock (Cerambyx scopolii)

- Nera Verzasca-Ziege (Capra domesticus, lokale Rasse)

- Roter Samt-Täubling (Russula melzeri)

- Schafe mit Herdenschutzhund

- Schlingnatter (Coronella austriaca)

- Schneeweisse Hainsimse (Luzula nivea)

- Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)

- Steinpilz (Boletus edulis)

- Trauben-Eiche (Quercus petraea)

- Turmfalke (Falco tinnunculus)

- Veränderlicher Edelscharrkäfer (Gnorimus variabilis)

- Waldeidechse (Zootoca vivipara)

- Wildschwein (Sus scrofa)

- Weißschuppiger Ohnschild-Prachtkäfer (Acmaeoderella flavofasciata)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Adlerfarn ist einer der grössten Farne Europas: Seine gefiederten Wedel können bis zu zwei Meter lang werden! Er wächst oft in grossen Gruppen und bildet richtige Farnmeere – etwa an Waldrändern oder auf Waldlichtungen. Bei Trockenheit rollen sich die Blätter elegant ein. Spannend: Die Sporen liegen am Rand an der Blattunterseite und sorgen für die Vermehrung.

• Grösse: 60–200 cm hoch

• Lebensraum: Lichte Wälder, Heiden, Waldränder, auch in höheren Lagen

• Blütezeit: keine – Farn bildet Sporen von Juli bis August

• Bestäubung: nicht anwendbar (Sporenpflanze)

• Überwinterung: Wurzeln überdauern im Boden, Wedel sterben ab

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

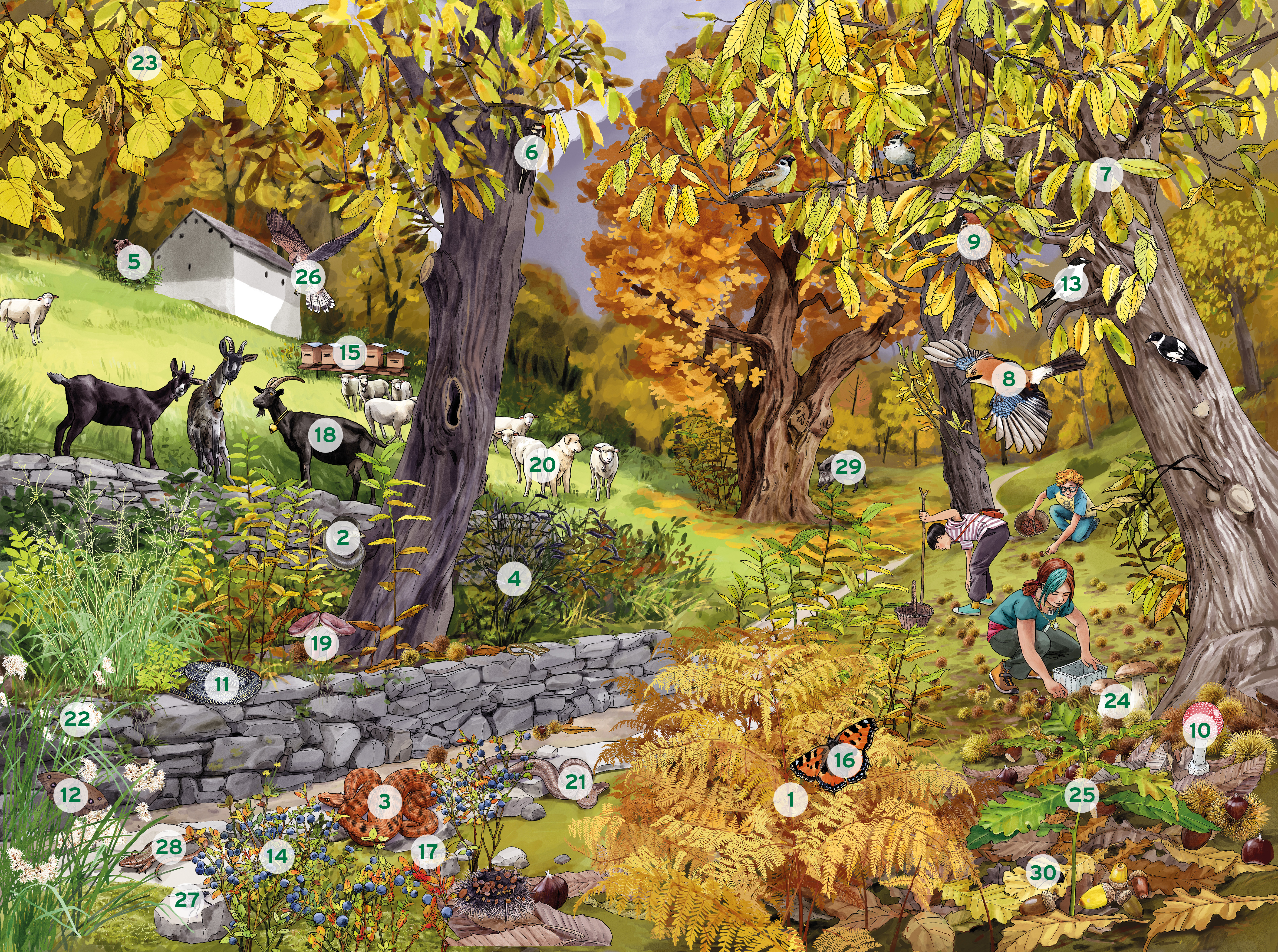

Die Äskulapnatter gehört mit bis zu zwei Metern Länge zu den grössten Schlangen der Schweiz. Trotz ihrer Grösse ist sie harmlos, ungiftig und äusserst geschickt im Klettern: Sie bewegt sich mühelos durch Sträucher und Bäume. Ihr Name geht auf die griechische Mythologie zurück – sie ist das Symboltier der Heilkunde. Äskulapnattern lieben warme, strukturreiche Lebensräume mit Trockenmauern, Waldrändern oder verwilderten Gärten. Besonders aktiv sind sie an sonnigen Frühlingstagen.

• Grösse: 120–150cm, in wenigen Fällen bis 200 cm

• Lebensraum: Waldränder, buschige Stellen am Rande von Geröllhalden, Brombeerhecken. Im Tessin und Wallis

• Nahrung: Kleinsäuger wie Mäuse, Spitzmäuse, Maulwürfe. Jungvögel und Eier. Frischgeschlüpfte Äskulapnattern fressen vor allem Eidechsen

• Fortpflanzung: 5–15 Eier in warmen, feuchten Verstecken

• Überwinterung: In Felsspalten oder unter Wurzelstöcken

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

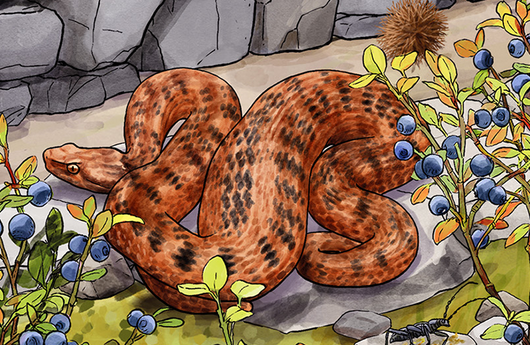

Die Aspisviper ist eine von nur zwei Giftschlangenarten in der Schweiz – klein, gedrungen, der Kopf kantig und deutlich vom Körper abgesetzt, der Körper, meist grau oder braun mit Querbändern, Zickzack- oder Wellenbänder. Ihre Pupillen sind senkrecht – wie bei einer Katze. Besonders spannend: Sie ist, wie nur wenige Schlangen, lebendgebärend. Sie lebt v.a. in trockenen, sonnigen Lagen mit vielen Verstecken – z. B. Steinmauern, Waldränder oder Geröll. Aspisvipern sind scheu und beissen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Ihr Gift ist für gesunde Menschen in der Regel ungefährlich, aber für ihre Beutetiere wie Mäuse tödlich.

• Grösse: Geschlechtsreife Tiere 50–70 cm

• Lebensraum: Trockene, strukturreiche Lebensräume in der Südschweiz, im Südwesten der Schweiz, in der westlichen Hälfte der Alpen sowie in der Jurakette

•Nahrung: Kleinsäuger, selten Vögel und Amphibien; junge Vipern fressen v.a. kleine Eidechsen

• Fortpflanzung: Lebendgebärend, 3–10 Jungtiere pro Jahr

• Überwinterung: In frostsicheren Spalten oder Erdhöhlen

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Besenginster fällt im Frühling mit seinen leuchtend gelben Blüten auf – ganze Sträucher leuchten wie Sonnenlichter am Waldrand. Die Pflanze wächst oft auf trockenen, mageren Böden. Ihre grünen, kantigen Zweige übernehmen im Winter die Fotosynthese, wenn die Blätter abfallen. Spannend: Ab einem bestimmten Trocknungsgrad «knallen» die Hülsenfrüchte auf und schleudern ihre Samen meterweit – so verbreitet sich der Strauch ganz ohne Wind. Wegen seiner Robustheit wird er auch zur Bodenbefestigung genutzt.

• Grösse: 50–200 cm hoch

• Lebensraum: Magere Böschungen, Waldränder, lichte Laubwälder

• Blütezeit: Mai bis Juni

• Bestäubung: Insekten, v. a. Hummeln

• Überwinterung: Mehrjährig, grüne Zweige bleiben aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Braunbär war einst weit verbreitet in der Schweiz – heute streifen nur vereinzelt Männchen aus Italien durchs Grenzgebiet. Er hat ein dichtes Fell, kräftige Tatzen und kann trotz seiner Grösse erstaunlich schnell laufen. Spannend: Im Sommer frisst er sich bis zu 40 kg Winterspeck an! Der Braunbär in Europa ist ein Allesfresser, bevorzugt aber Beeren, Wurzeln und Insekten. Bären sind Einzelgänger und sehr scheu. Ihre Spuren – Trittsiegel oder zerwühlte Wiesen – verraten ihre Anwesenheit.

• Grösse: Schulterhöhe 70 bis 110 cm, Gewicht Männchen 120 bis 350 kg, Gewicht Weibchen 75 – 160 kg

• Lebensraum: Selten im Grenzgebiet (z. B. Graubünden, Tessin)

• Nahrung: Beeren, Pflanzen, Aas, Insekten, Kleinsäuger

• Fortpflanzung: 1–3 Junge im Winterlager, alle 2–3 Jahre

• Überwinterung: Winterruhe in geschützter Höhle

• Gefährdung in der Schweiz: in der Schweiz ausgestorben (RE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Buntspecht ist der bekannteste Specht der Schweiz: schwarz-weiss gemustert mit roten Unterschwanzdecken, beim Männchen auch mit rotem Nacken. Im Frühling trommelt er mit kräftigem Schnabel gegen Äste und Baumstämme, um ein Revier abzugrenzen, eine bestehende Bruthöhle anzuzeigen oder einen Partner oder eine Partnerin anzulocken. Mit seiner Zunge kann er Insekten tief unter der Rinde holen. Er meisselt jedes Jahr eine neue Bruthöhle, die später auch anderen Arten als Unterschlupf dient. Sein Trommeln hört man über 100 Meter weit.

• Grösse: Körperlänge 22–24 cm; Spannweite 34-39 cm

• Lebensraum: Wälder, Parks und Gärten im ganzen Land

• Nahrung: Insekten, Larven, Samen, im Winter auch Fettfutter

• Fortpflanzung: 4–7 Eier in selbstgemeisselter Baumhöhle

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Edelkastanie ist ein stattlicher Baum mit langen, gezähnten Blättern und auffälligen Blüten. Die Edelkastanie blüht mit langen, gelblich-weissen, auffälligen sogenannten Kätzchen. Die männlichen Blüten sitzen zahlreich und auffällig, die weiblichen sitzen unauffällig am Grund der Kätzchen und entwickeln sich später zu essbaren Kastanienfrüchte. Im Herbst reifen stachelige Fruchthüllen mit den essbaren «Marroni». In der Südschweiz, besonders im Tessin, prägen Kastanienwälder die Landschaft. Früher war die Kastanie das «Brot der Armen» – heute sind Marroni eine Delikatesse. Kastanienbäume werden sehr alt – über 500 Jahre sind keine Seltenheit!

• Grösse: bis 35 m hoch

• Lebensraum: in Wäldern, als Waldbaum besonders im Tessin, sonst oft angepflanzt und verwildert

• Blütezeit: Juni

• Bestäubung: Wind und Insekten (Honigbienen, Käfer, Schwebefliegen und Hummeln)

• Überwinterung: Laubabwerfend, winterhart

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Eichelhäher sind richtige Waldwächter: Sobald sich ein Fuchs oder Mensch nähert, schlagen sie laut Alarm. Sie leben paarweise oder in kleinen Gruppen, sind neugierig und sehr schlau. Im Herbst verstecken sie Eicheln in kleinen Vorratslagern – dabei merken sie sich hunderte Verstecke! Im Frühling sammeln sie weiches Material fürs Nest. Ihre lauten Rufe und das blitzblaue Flügelfeld verraten sie oft – ganz heimlich sind sie nicht unterwegs.

• Grösse: 32–35 cm

• Lebensraum: Laub- und Mischwälder, auch Parks

• Nahrung: Allesfresser – u.a. Eicheln, Insekten, Beeren, kleine Tiere

• Fortpflanzung: 1 Brut pro Jahr, 3–6 Eier

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Feldsperling – nicht zu verwechseln mit dem grösseren Haussperling – bevorzugt ländliche Gebiete und meidet Städte und Dörfer. Männchen und Weibchen sehen gleich aus und sind erkennbar an ihren weissen Wangen mit dunklem Wangenfleck. Er lebt am liebsten in ländlichen Gegenden mit Hecken, Obstgärten und Waldrändern. Besonders spannend: Feldsperlinge gehen lebenslange Partnerschaften ein und brüten oft in lockeren Kolonien und nutzen dabei Baumhöhlen, Nistkästen oder Mauernischen als Nistplätze.

• Grösse: Körperlänge 12–14 cm; Spannweite 20-22 cm

• Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Waldränder, Dörfer

• Nahrung: Samen, Insekten, Beeren

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten mit je 4–6 Eiern

• Überwinterung: Standvogel, oft in kleinen Trupps

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Fliegenpilz ist ein echter Blickfang im Wald: knallroter Hut mit weissen Punkten – wie aus dem Märchenbuch! Er ist für uns Menschen giftig und sollte auf keinen Fall gegessen werden. Früher legte man ihn in Milch, um Fliegen zu betäuben – daher der Name. Fliegenpilze leben in enger Verbindung mit Bäumen, vor allem Fichten oder Birken. Sie helfen ihnen, Nährstoffe und Wasser aus dem Boden aufzunehmen und erhalten im Gegenzug Kohlenhydrate vom Baum, die dieser durch Photosynthese produziert hat. Der Fruchtkörper des Pilzes wächst im Spätsommer und Herbst und ist ein typischer Begleiter von moosigen Waldwegen.

• Grösse: Hut 8–20 cm, Stiel bis 20 cm lang

• Lebensraum: Nadel- und Birkenwälder, häufig in moosigen Bereichen

• Fruchtzeit: August bis Oktober

• Bestäubung: Vermehrung durch Sporen

• Überwinterung: Myzel (fadenförmige Zellen, wie ein Geflecht) lebt ganzjährig im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Natter ist eine der auffälligsten Schlangen Europas: schwarz, schwarzgrün, schwarzbraun und mehr oder weniger gelb gesprenkelt, 120 bis 150 cm lang und sehr schnell! Ihren Namen verdankt sie ihrem wehrhaften Verhalten – wenn sie sich bedrängt fühlt, zischt und beisst sie, auch wenn sie ungiftig ist. Sie ist tagaktiv, liebt Wärme und jagt Mäuse, Eidechsen oder junge Vögel. In der Schweiz kommt sie nur in warmen, südlichen Lagen vor – vor allem im Tessin. Junge Tiere sind braun oder grau mit gelben, braunen und grauen Punkten. Der schwarzgelbe Kopf erinnert an das Warnsignal von Wespen – diese Abwehr wirkt.

• Grösse: 100–180 cm, manchmal bis 200 cm

• Lebensraum: Warme, feuchte Lebensräume (Felsen, Waldränder, Gärten)

• Nahrung: Kleinsäuger, Reptilien, Jungvögel

• Fortpflanzung: Eiablage, meist 5–15 Eier pro Sommer

• Überwinterung: In Felsspalten, Erdhöhlen oder unter Wurzeln

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Blauäugige Waldportier ist ein eher grosser Tagfalter (Flügelspannweite 45–60 mm) mit braunen Flügeln und auffälligen, blauumrandeten «Augenflecken». Er sitzt gern auf hohen Gräsern und sonnt sich mit weit geöffneten Flügeln, weshalb man die «Augen» gut sehen kann. Weibchen lassen ihre Eier in die Nähe der Futtergräser wie «Pfeifengras» fallen. Männchen patrouillieren kurze Strecken und verteidigen sonnige Sitzplätze.

• Grösse: Flügelspannweite 45–60 mm

• Lebensraum: trockene oder feuchte Wiesen, Pfeifengras- und Seggenrasen, Ränder von Mooren und Waldrändern

• Nahrung: Raupen: Süss- und Sauergräser— Falter: Nektar hoher Blüten

• Fortpflanzung: Eier am Boden in der Nähe der Futtergräser; 1 Generation (Juli–September)

• Überwinterung: als Raupe im dichten Vegetationsfilz

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Halsbandschnäpper ist ein eleganter, kontrastreicher Singvogel: Die Männchen tragen ein schwarzweisses Federkleid mit einem auffälligen weissen «Halsband». Diese seltene Art – nur 15 bis 25 Brutpaare in der Schweiz - ist ein typischer Höhlenbrüter und bewohnt lichte Kastanienselven auf der Alpensüdseite. Er kehrt jedes Jahr aus dem afrikanischen Winterquartier zurück – oft an denselben Brutort. Wegen des Mangels an alten Bäumen ist er auf künstliche Nisthilfen angewiesen. Sein Gesang klingt wie eine perlende Strophe aus Pfeiftönen.

• Grösse: Körperlänge 12-13 cm, Spannweite 22-24 cm

• Lebensraum: Kastanienwald, Laubwald

• Nahrung: Insekten, Spinnen, im Herbst auch Beeren

• Fortpflanzung: 5–8 Eier in Baumhöhlen oder Nistkästen

• Überwinterung: Zugvogel, Winterquartier im südlichen Afrika

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Heidelbeere ist ein niedriger Strauch mit kleinen, eiförmigen Blättern und zarten rosa-grünen Blüten. Im Sommer reifen daraus die dunkelblauen, süssen Beeren, die Lippen und Zunge färben. Die jungen Zweige sind kantig, was sie von den runden Zweigen der zum Verwechseln ähnlich aussehenden Rauschbeere unterschiedet. Sie wächst in lichten Wäldern und auf Moorböden – oft in Teppichen. Tiere wie Bären, Füchse oder Auerhühner fressen die Beeren gern. Auch für uns Menschen sind sie ein gesunder Snack aus der Natur – aber nur sammeln, wo erlaubt!

• Grösse: 20–50 cm hoch

• Lebensraum: Lichte Nadel- und Mischwälder, Moore, Weiden – bis 2’300 m

• Blütezeit: April bis Juni

• Bestäubung: Insekten, v. a. Wildbienen (Hummeln)

• Überwinterung: Mehrjährig, verliert Blätter im Herbst

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Bienenkasten ist das Zuhause der Honigbienen. Darin leben im Sommer bis zu 50'000 Tiere in einem einzigen Volk! Die Waben im Inneren bestehen aus Wachs, das die Bienen selbst produzieren. In den sechseckigen Zellen lagern sie Honig, Pollen und ziehen ihre Brut auf. Spannend: Die Bienen «tanzen», um ihren Schwestern zu zeigen, wo es Blüten mit reichlich Nektar und Pollen gibt. Die Bienenkästen werden von Imker:innen betreut – sie helfen bei der Pflege und ernten einen Teil des Honigs. Das Volk überwintert im Bienenkasten und lebt vom eingelagerten Honig.

• Grösse: je nach Typ, meist kastenförmig, ca. 40–80 cm breit

• Lebensraum: In Gärten, Obstwiesen und Waldrändern in der ganzen Schweiz

• Nutzung: Lebensraum für Honigbienen, Honig- und Wachserzeugung

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Kleine Fuchs ist ein farbenprächtiger Schmetterling mit orangefarbenen Flügeln, schwarzen Flecken und blauen Randtupfen. Besonders spannend: Er zählt zu den ersten Tagfaltern im Frühling – er überwintert als Erwachsener und ist bereits im Februar unterwegs. Die Raupen leben gesellig auf Brennnesseln, ihrer einzigen Futterpflanze. In manchen Jahren kann man Hunderte auf einer einzigen Pflanze sehen! So hilft eine wilde Ecke im Garten nicht nur der einzelnen Brennnessel, sondern auch dem Kleinen Fuchs.

• Grösse: Flügelspannweite 45–60 mm

• Lebensraum: Gärten, Waldränder, Wiesen mit Brennnesseln

• Nahrung: Nektar von Blüten wie Löwenzahn, Disteln, Brombeeren; Raupen essen nur Brennnesseln

• Fortpflanzung: Eiablage in Gruppen an Brennnesseln

• Überwinterung: Als erwachsener Schmetterling in Holzstapeln, Höhlen oder Dachböden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Kleine Eichenbock ist ein schlanker, dunkel glänzender Käfer mit besonders langen Fühlern – beim Männchen sogar doppelt so lang wie der Körper! Anders als sein grosser Verwandter - der Grosse Eichenbock - lebt er nicht nur an alten Eichen, sondern auch an Buchen oder Obstbäumen. Seine Larven bohren sich tief ins Holz und brauchen zwei bis drei Jahre für die Entwicklung. Erwachsene Käfer sind meist im Mai und Juni aktiv. Weil alte Bäume mit Totholz seltener werden, findet er immer weniger geeignete Lebensräume.

• Grösse: 10–28 mm

• Lebensraum: Alte Laubbäume in lichten Wäldern und Waldrändern

• Nahrung: die Larven fressen totes oder absterbendes Holz von Laubbäumen, die erwachsenen Käfer Blütenpollen und Pflanzensäfte

• Fortpflanzung: Eiablage in Rinde, Larven leben 2–3 Jahre im Holz

• Überwinterung: Als Larve oder Puppe im Totholz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Nera Verzasca-Ziege ist eine traditionelle, fast schwarze Ziegenrasse aus dem Tessiner Verzascatal. Ihr markantes Aussehen mit glänzendem Fell, gebogenen Hörnern macht sie unverwechselbar. Diese robusten Tiere gehören zu den grössten und kräftigsten Ziegen der Schweiz und sind perfekt an das steile Gelände der Südalpen angepasst. Sie liefern schmackhafte Milch, aus der lokale Spezialitäten wie Ziegenkäse oder «Formaggini» gemacht werden. Ihre Haltung trägt zum Erhalt offener Kulturlandschaften bei.

• Grösse: Schulterhöhe ca. 70 cm (weiblich), bis 85 cm (männlich)

• Lebensraum: karge, gebirgige, niederschlagsarme Südschweiz wie Verzascatal und andere Tessiner Täler

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter, Zweige

• Fortpflanzung: 1–2 Kitze pro Jahr

• Überwinterung: Im Stall oder auf tiefer gelegenen Weiden

• Gefährdung in der Schweiz: lokal gefördert, Rasse gilt als erhaltenswert

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rote Samt-Täubling ist ein kleiner, schwach fruchtig riechender Pilz mit einem samtig-roten Hut von meist bis zu 3 cm Durchmesser und einem brüchigen, hellen Stiel. Man findet ihn im Sommer einzeln oder in kleinen Trupps auf dem Waldboden, vor allem unter Rot- und Hainbuche, Eichen oder Edelkastanie. Er lebt eng mit den Baumwurzeln zusammen («Mykorrhiza») und tauscht Nährstoffe gegen Zucker — so hilft er den Bäumen und erhält selbst Nahrung. Die Huthaut lässt sich leicht abziehen; die Lamellen sind cremefraben bis hellocker.

• Grösse: Hut bis ca. 3 cm

• Lebensraum: Laubwälder (z. B. Buche, Hainbuche, Edelkastanie)

• Nahrung: lebt als Mykorrhiza mit Baumwurzeln (tauscht Nährstoffe und Zucker)

• Fortpflanzung: bildet im Sommer Fruchtkörper; Verbreitung über Sporen

• Überwinterung: als Mycel im Boden/Wurzelraum

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Auf vielen Alpenweiden sieht man im Sommer Schafe – oft begleitet von einem treuen Herdenschutzhund. Die Schafe halten die Landschaft offen und liefern Milch, Fleisch und Wolle. Besonders eindrücklich ist ihr Verhalten in der Herde: Sie bleiben zusammen, folgen Leittieren und suchen bei Gefahr Schutz. Der Herdenschutzhund schützt sie rund um die Uhr – vor allem vor dem Wolf. Herdenschutzhunde werden oft gezielt gezüchtet auf bestimmte Eigenschaften wie Wachsamkeit, Selbstständigkeit und Schutztrieb. Sie leben harmonisch mit den Schafen in der Herde und greifen nicht an. Gehen Spaziergänger vorbei, begleiten die Herdenschutzhunde sie eine Weile lang und geleiten sie von der Herde weg.

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Schlingnatter ist eine unscheinbare, aber faszinierende Schlange. Sie ist grau bis braun gefärbt und trägt ein dunkles Band vom Nasenloch über die Unterkante des Auges bis zum Mundwinkel. Viele halten sie wegen den in Reihen angeordneten Flecken irrtümlich für eine giftige Kreuzotter mit senkrecht geschlitzter Pupille – doch die Schlingnatter ist ungiftig. Sie «schlingt» sich blitzschnell um ihre Beute – meist Eidechsen. Diese Technik hat ihr den Namen gegeben. Schlingnattern leben sehr versteckt, sind scheu und sonnen sich gern in der Nähe von Steinen oder Gebüschen.

• Grösse: 60–70 cm

• Lebensraum: Trockene, strukturreiche Lebensräume

• Nahrung: Eidechsen, Blindschleichen, Kleinsäuger

• Fortpflanzung: Lebendgebärend, 5–15 Jungtiere

• Überwinterung: In frostsicheren Erdspalten oder unter Steinen

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Schneeweisse Hainsimse ist ein zartes, aber robustes Binsengewächs mit auffällig weissen Blütenständen. Sie blüht im Frühsommer und die vielen weissen Blüten bilden zusammen einen fast watteartigen Blütenstand, der an kleine Schneeflocken erinnert. Ihr Name «nivea» bedeutet «schneebedeckt». Diese Pflanze gedeiht besonders gut an Waldrändern und in lichten Bergwäldern – auch in höheren Lagen bis etwa 2’000 m. Ihre Blüten locken Insekten an, und sie bietet Kleintieren Deckung in der Krautschicht.

• Grösse: 30–60 cm hoch

• Lebensraum: an Waldrändern und in lichten Wäldern

• Blütezeit: Juni bis Juli

• Bestäubung: Wind und Insekten

• Überwinterung: Mehrjährig, winterhart

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Sommer-Linde ist ein stattlicher Baum mit herzförmigen, weichen Blättern mit weissen Haarbüscheln in den Winkeln der Blattnerven. Ihre gelblich-weissen Blüten duften intensiv und ziehen im Juni ganze Bienenschwärme an. Ein einzelner Baum kann über 50’000 Blüten tragen – eine wichtige Nektarquelle! Früher traf man sich oft unter Lindenbäumen, denn sie galten als «Dorfbaum» und Symbol für Gemeinschaft. Sie wächst an sonnigen Waldrändern, in Wäldern und teilweise in feuchten Schluchten.

• Grösse: 20–35 m hoch

• Lebensraum: Laubwälder, Waldränder, vielenorts angepflanzt, in Parks oder Alleen

• Blütezeit: Juni bis Juli

• Bestäubung: Insekten, besonders Bienen

• Überwinterung: Laubabwerfend, winterhart

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Steinpilz ist ein beliebter Speisepilz mit dickem, weisslichem Stiel und braunem Hut. Sein Fleisch ist fest und duftet nussig. Auf der Hutunterseite hat er keine Lamellen, sondern feine Röhren. Der Steinpilz wächst in Symbiose mit Bäumen, vor allem mit Fichten, Buchen oder Kiefern. Wer ihn findet, darf sich freuen – aber bitte nur massvoll mitnehmen, was man sicher erkennt und im Wald keine anderen Pilze zertreten. Bei der ersten Ausgabe war die Abbildung ein Rosa Ritterlings (Tricholoma roseoacerbum), der in der Kasanienselve nur selten vorkommt.

• Grösse: Hut 5–25 cm, Stiel bis 20 cm lang

• Lebensraum: Laub- und Nadelwälder in der ganzen Schweiz

• Fruchtzeit: Juli bis Oktober

• Bestäubung: Vermehrung über Sporen

• Überwinterung: Myzel (fadenförmige Zellen, wie ein Geflecht) im Boden lebt ganzjährig

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Trauben-Eiche erkennt man an ihren tief gebuchteten Blättern mit kurzem Stiel und ihren «Trauben» von Eicheln, die oft zu dritt an einem Stiel hängen. Sie ist ein langlebiger Baum – manche Exemplare sind über 1’000 Jahre alt! Ihr hartes und sehr dauerhaftes Holz ist wertvoll als Bauholz, und ihre Eicheln sind wichtige Nahrung für Wildtiere. Die ökologische Bedeutung der Eiche, ob lebend oder als Totholz, ist beeindruckend, denn auf keiner anderen einheimischen Baumart leben mehr Insektenarten. Gemäss wissenschaftlichen Untersuchungen profitieren etwa 400 Schmetterlingsarten, Dutzende Zweiflügler und Hautflügler, über 100 Bock-, Borken- sowie Prachtkäferarten, viele weitere Insekten, Vogelarten und Säugetiere von dieser Baumart.

• Grösse: 20–35 m hoch

• Lebensraum: trockene, sonnige Hänge, seltener Wälder.

• Blütezeit: April bis Mai (unscheinbare Kätzchen)

• Bestäubung: Wind

• Überwinterung: Laubabwerfend, winterhart

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Turmfalke ist bekannt für seinen «Rüttelflug»: Er steht dank dem breit gefächerten Schwanz flatternd in der Luft und späht nach Beute am Boden. Besonders auffällig ist sein rötlichbraunes Gefieder mit schwarzen Punkten. Er frisst vor allem Mäuse und Kleintiere und ist häufig an Strassen, Wiesen oder Feldern zu beobachten. Oft brütet er an Gebäuden, in Nischen oder Kirchtürmen – daher sein Name. Turmfalken gehören zu den häufigsten Greifvögeln der Schweiz. Seit den 1960er Jahren ist er in den Niederungen seltener geworden. Grund dafür ist die intensive Landwirtschaft, wodurch das Nahrungsangebot und die Nistmöglichkeiten abgenommen haben. Nistkästen und das Anlegen von Biodiversitätsförderflächen führen seit Mitte der 90er Jahre zu einer Bestandeszunahme.

• Grösse: Körperlänge ca. 34–38 cm, Spannweite bis 75 cm

• Lebensraum: Offene Landschaften, Städte, Dörfer

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten

• Fortpflanzung: 3–6 Eier in Nischen oder alten Nestern

• Überwinterung: Viele bleiben, einige ziehen südwärts

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Veränderliche Edelscharrkäfer ist ein seltener Käfer mit schwarzen Flügeldecken mit je vier oder fünf kleinen weissen Flecken. Besonders auffällig: Er erscheint je nach Lichteinfall anders – mal metallisch glänzend, mal matt. Seine Larven entwickeln sich über mehrere Jahre in morschem, feuchtem Holz alter Bäume, vor allem in Eichen. Weil solche Bäume selten geworden sind, ist der Käfer stark gefährdet. Erwachsene Tiere sind meist im Mai und Juni an sonnigen Waldrändern oder auf Blüten zu beobachten.

• Grösse: 14–20 mm

• Lebensraum: Alte Laubbäume

• Nahrung: Käfer fressen Pollen und Nektar, v. a. Doldenblütler

• Fortpflanzung: Eiablage in morsches Holz, Larven leben 2–3 Jahre

• Überwinterung: Als Larve oder Puppe im Totholz

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

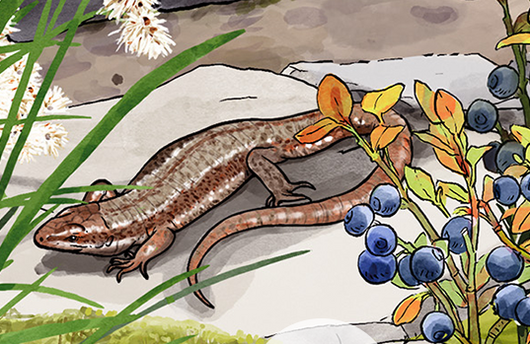

Die Waldeidechse ist unsere einzige Eidechse, die lebend gebärt – ein Vorteil in kühlen Lagen. Sie lebt in feuchten Wäldern, Mooren und auf Mauern und Steinhaufen auf Alpweiden und in Geröllhalden bis über 2'000 m. Die Färbung ist sehr variabel: von hellbraun über mittlere Brauntöne bis dunkel mit Streifen oder Flecken. Bei Gefahr wirft sie blitzschnell ihren Schwanz ab, der weiterzuckt – ein Trick, um Feinde abzulenken. Danach wächst ein neuer Schwanz nach, allerdings kürzer.

• Grösse: 12–18 cm (inkl. Schwanz)

• Lebensraum: Feuchte Wälder, Moore, Mauern auf Alpweiden bis über 2‘000 m

• Nahrung: Käfer, Fliegen, Raupen, Ameisen, Spinnen, kleine Schnecken

• Fortpflanzung: Lebendgebärend, 5–8 Jungtiere pro Sommer

• Überwinterung: In frostsicheren Verstecken (z. B. Erdlöcher)

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Wildschweine erkennt man an ihrem borstigen, graubraunen Fell und dem massigen Körperbau. Sie leben in Rotten, meist bestehend aus Weibchen und Jungtieren. Frischlinge, Jungtiere im ersten Lebensjahr, haben ein gestreiftes Tarnkleid, das schützt sie im Dickicht. Wildschweine sind neugierig und sehr intelligent. Mit ihrer kräftigen Schnauze durchwühlen sie den Boden nach Futter. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und passen sich schnell an neue Lebensräume an – auch in Stadtnähe.

• Grösse: Schulterhöhe 60–100 cm, Gewicht bis 150 kg

• Lebensraum: In der ganzen Schweiz, v. a. im Mittelland und Jura

• Nahrung: Wurzeln, Eicheln, Insekten, Würmer, Aas

• Fortpflanzung: 2–10 Frischlinge nach ca. 4 Monaten

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, sucht windgeschützte Schlafplätze

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

Während die Unterseite des Käfers stark weiss beschuppt ist, ist seine Oberseite schwarz mit weisslich-gelber, sehr variabler Zeichnung auf den Flügeldecken. Ein Schildchen fehlt, daher der Name. Neben den typischen Wirtsbäumen Eiche, Kastanie, Buche oder Wacholder besuchen die Käfer zwischen Mai und August häufig auch gelbe Korbblütler.

• Grösse: 6,5–10 mm

• Lebensraum: Geschwächte Eichen, Kastanien, Buchen oder Wacholder; nur im Tessin

• Nahrung: Als Käfer Blätter und Blüten der Wirtspflanzen; als Larve Holz unter der Borke

• Fortpflanzung: Eiablage in Rinde

• Überwinterung: Als Larve oder Puppe im Baum

• Gefährdung in der Schweiz: Nicht beurteilt (NE)