Fliessgewässer

Warum? Weil es hier von der dämmrigen Unterwasserwelt bis zu heissen, trockenen Kiesbänken so viele verschiedene Lebensräume gibt. Jedes Hochwasser gestaltet die Landschaft wieder neu. Neben vielen unauffälligeren Arten lebt hier auch das «fliegende Juwel». Welcher Vogel könnte das wohl sein?

Klicken Sie auf eine Zahl, um mehr zu erfahren...

- Bachflohkrebs (Gammarus fossarum)

- Bachforelle (Salmo trutta fario)

- Bachneunauge (Lampetra planeri)

- Bachstelze (Motacilla alba)

- Dreieckskopf-Strudelwurm (Dugesia gonocephala)

- Echtes Quellmoos (Philonotis fontana)

- Eintagsfliegenlarve (Ordnung Ephemeroptera)

- Eintagsfliegen (Ordnung Ephemeroptera)

- Eisvogel (Alcedo atthis)

- Europäischer Biber (Castor fiber)

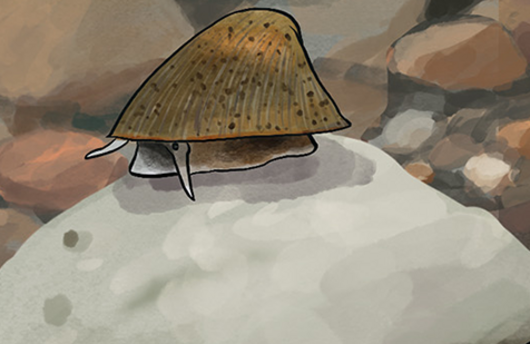

- Flussnapfschnecke (Ancylus fluviatilis)

- Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

- Flutender Wasserhahnenfuss (Ranunculus fluitans)

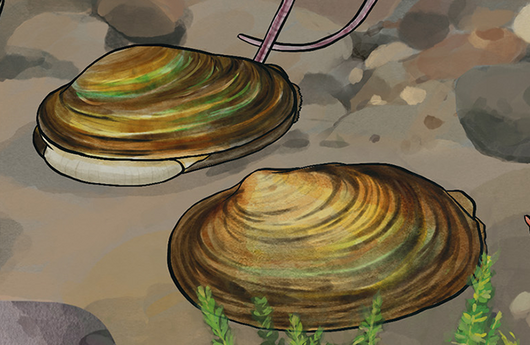

- Gemeine Bachmuschel (Unio crassus)

- Graureiher (Ardea cinerea)

- Groppe (Cottus gobio)

- Grünspecht (Picus viridis)

- Köcherfliegenlarve (Ordnung Trichoptera)

- Kriebelmückenlarve (Familie Simuliidae)

- Libellenlarve (Odonata-Larve)

- Purpur-Weide (Salix purpurea)

- Rollegel (Erpobdella octoculata)

- Schlammröhrenwurm (Tubifex tubifex)

- Schwarzwerdende Weide (Salix myrsinifolia)

- Silberweide - Trauerform((Salix × sepulcralis)

- Steinfliegenlarve (Ordnung Plecoptera)

- Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)

- Wasseramsel (Cinclus cinclus)

- Wasserassel (Asellus aquaticus)

- Wasserspitzmaus (Neomys fodiens)

- Zuckerrübe (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

- Zuckmückenlarve (Familie Chironomidae)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Bachflohkrebs hat einen stark gegliederten Körper, der ein bisschen an eine Ritterrüstung erinnert. Er krümmt seinen Körper beim Schwimmen in Sprüngen – wie ein Floh! Besonders spannend: Er reinigt das Wasser, indem er abgestorbene Pflanzen und tote Tiere frisst. Mit seinen 2 Fühlerpaaren und 7 Beinpaaren ist er ständig in Bewegung und sorgt für eine Wasserströmung in seinem offenen Bauchgewölbe.

• Grösse: 10–20 mm

• Lebensraum: saubere, kühle Bäche

• Nahrung: abgestorbenes Laub, Algen, Aas

• Fortpflanzung: Eier werden vom Weibchen unter dem Körper getragen

• Überwinterung: aktiv im Bach

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Bachforelle ist leicht an den roten Punkten auf ihren Flanken zu erkennen. Sie steht meist bewegungslos im Wasser, bis ein Insekt vorbeischwimmt – dann schnellt sie blitzschnell vor. Jede Forelle hat ihr eigenes Revier, das sie energisch gegen andere Bachforellen verteidigt. Sie braucht saubere, kühle Bäche mit Kiesgrund zum Laichen.

• Grösse: bis 60 cm

• Lebensraum: kühle, klare Bäche und Flüsse mit viel Sauerstoff

• Nahrung: Insekten, Krebstiere, kleine Fische

• Fortpflanzung: Laichzeit im Winter, Eier in Laichgruben im Kies

• Überwinterung: in tieferen Bachabschnitten

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Bachneunauge sieht ein bisschen wie ein kleiner Aal aus. Es hat weder Knochen noch Kiefer, sondern eine primitive Wirbelsäule aus Bindegewebe und eine runde Saugöffnung. Hinter dem Auge hat es sieben Kiemenöffnungen. Die meiste Zeit lebt das Bachneunauge als Larve vergraben im Schlamm und filtert Nahrung aus dem Wasser. Erst nach rund fünf bis sieben Jahren verwandelt es sich in das auffällige erwachsene Tier. Es frisst dann nichts mehr und lebt nur noch wenige Monate. Spannend: Es ist, zusammen mit den anderen Neunaugen, der letzte Vertreter der urtümlichen Rundmäuler, deren erste Vertreter bereits im Kambrium vor 500 Millionen Jahren lebten.

• Grösse: 10–16 cm

• Lebensraum: kleine, sauerstoffreiche Bäche

• Nahrung: Larven fressen Detritus und Mikroorganismen; adulte Tiere fressen nicht

• Fortpflanzung: Laichen im Frühjahr in flachen Bachbereichen

• Überwinterung: als Larve im Sediment

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Bachstelze trägt ein elegantes schwarz-weisses Federkleid und fällt auf durch ihren wippenden Gang: ihren langen Schwanz bewegt sie beim Laufen ständig auf und ab. Sie liebt offene Flächen in der Nähe von Wasser oder Siedlungen und ist oft auf Parkplätzen, Dächern oder Wiesen zu sehen. Ihre Nahrung, kleine Insekten und Spinnen, jagt sie laufend am Boden. Ihre Nester baut sie gerne in Nischen an Gebäuden, Mauerspalten oder unter Dächern – oft ganz in der Nähe des Menschen.

• Grösse: ca. 18 cm

• Lebensraum: Offene Landschaften, Dörfer, Ufer, Feuchtgebiete – in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Insekten, Spinnen

• Fortpflanzung: 2-3 Bruten pro Jahr, Nest in Nischen oder unter Dächern

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher; einige bleiben in milden Lagen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Dreieckskopf-Strudelwurm gleitet wie ein winziger Wurm über den Grund klarer Bäche. Der Kopf ist deutlich dreieckig geformt und trägt zwei schwarze Punktaugen. Mit wellenförmigen Körperbewegungen gleitet er über Steine und Äste, auf der Suche nach kleinen Tieren oder Aas. Wird der Strudelwurm verletzt, kann er Körperteile oder sogar den Kopf einfach nachwachsen lassen.

• Grösse: 1–2,5 cm

• Lebensraum: naturnahe, sauerstoffreiche, relativ schnell fliessende Bäche mit strukturreichen Gewässersohlen

• Nahrung: Insektenlarven, Schnecken, Würmer, Kleinkrebse, organische Partikel

• Fortpflanzung: durch Teilung oder mit Eiablage

• Überwinterung: aktiv unter Steinen oder im Schlamm

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Quellmoos bildet weiche, grüne Polster an klaren Quellen und feuchten Waldrändern. Es reinigt das Wasser, das an ihm vorbeisickert, und gibt dabei kaum Nährstoffe ab. Viele Kleintiere nutzen es als Versteck. Auch wenn es unscheinbar wirkt zeigt es gesunde, naturnahe Standorte an.

• Grösse: bis 10 cm hoch

• Lebensraum: in und bei kalkarmen Quellen, überrieselten Bachränder und Flachmooren

• Blütezeit: Moosarten bilden keine Blüten

• Vermehrung: Sporen und Teilung

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Eintagsfliegenlarven tragen drei feine Schwanzfäden und an den Seiten ihres Körpers kleine büschel- oder baumförmige, zerschlitzte oder fadenförmige Kiemen. Einige Arten können die Kiemen bewegen und sorgen so für einen guten Gasaustausch. Die Larven kriechen an Steinen oder zwischen Wasserpflanzen umher und fressen Algen sowie organische Teilchen aus dem Wasser. Nach einigen Häutungen werden sie zum fliegenden Insekt, das oft nur einen Tag lebt.

• Grösse: 1–2,5 cm

• Lebensraum: saubere, sauerstoffreiche Bäche, Flüsse und Teiche

• Nahrung: Algen, Detritus, Mikroorganismen

• Entwicklung: mehrere Larvenstadien im Wasser, letzte Häutung am Ufer

• Überwinterung: als Larve im Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: abhängig von Art: nicht gefährdet (LC) bis vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Eintagsfliegen sind zarte Insekten mit durchsichtigen Flügeln und drei langen «Anhängseln» am Hinterleib. Sie tanzen in Schwärmen über Bächen und Teichen – oft nur für einen einzigen Tag. Die erwachsenen Tiere fressen nichts mehr, ihre Hauptaufgabe ist es, sich fortzupflanzen. Ihre Larven hingegen leben monatelang unter Wasser, wo sie Algen und kleine Teilchen fressen. Eintagsfliegen sind ein Zeichen für sauberes Wasser.

• Grösse: 1–2,5 cm

• Lebensraum: in der Nähe von sauberen Bächen, Flüssen, Teichen

• Nahrung: Larven fressen Algen; Erwachsene fressen nicht

• Fortpflanzung: Eiablage im Wasser, Larven leben bis zu 1 Jahr

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: abhängig von Art: nicht gefährdet (LC) bis vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Eisvogel ist ein fliegender Edelstein: Mit seinem schillernden Gefieder, dem türkisblauen Rücken und der orangen Brust fällt er sofort auf. Er erbeutet im Sturzflug kleine Fische und baut seine Brutröhre oft direkt über dem Wasser in Steilwände. Bei der Balz überreicht das Männchen dem Weibchen einen Fisch als Geschenk.

• Grösse: Körperlänge 16–17 cm; Spannweite 24-26 cm

• Lebensraum: klare, fischreiche Gewässer mit Uferabbrüchen

• Nahrung: kleine Fische

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten mit je 6–8 Eiern, in Erdhöhlen

• Überwinterung: Standvogel in eisfreien Gewässern und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Biber ist ein fleissiger Baumeister: Mit seinen scharfen Zähnen fällt er Bäume, um Dämme und Baue aus Ästen, Zweigen und Lehm zu bauen. So schafft er ruhige Teiche, in denen er sicher leben und seine Nahrungsvorräte lagern kann. Sein grosser, flacher Schwanz (die Kelle) erfüllt viele Funktionen von Ruder über Fettspeicher bis zur Alarmanlage. Wenn Gefahr droht, schlägt er ihn mit einem lauten Klatscher aufs Wasser. Biber leben in Familiengruppen und sind meist in der Dämmerung und nachts aktiv, um Rinde, Zweige und Wasserpflanzen zu fressen.

• Grösse: 80–100 cm (ohne Schwanz); mit Schwanz bis 130 cm; Gewicht: 16–30 kg

• Lebensraum: Flussauen, Bäche, stehende Gewässer mit Ufergehölz

• Nahrung: Blätter, Gräser, Kräuter, Baumrinde, Früchte, Maiskolben

• Fortpflanzung: 1 Wurf pro Jahr; 1–4 Junge im Frühjahr

• Überwinterung: aktiv im Bau mit Nahrungsvorräten vor dem Eingang (also im Wasser)

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

Erfahren Sie mehr über die Pro Natura«Aktion Biber & Co.» für lebendige Gewässer.

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Flussnapfschnecke trägt ein napfförmiges Gehäuse mit leicht nach hinten gedrehter Spitze und klebt mit ihrem breiten Fuss fest auf Steinen. Sie bewegt sich in unregelmässigen Abständen langsam entlang des Untergrunds und raspelt mit ihrer Raspelzunge Algenbeläge ab. Dabei reinigt sie den Untergrund wie eine Mini-Putzkolonne! Ihre niedrige Form verhindert, dass sie von der Strömung fortgeschwemmt wird.

• Grösse: 3–8 mm

• Lebensraum: saubere Bäche und Flüsse und Seeufer mit festem Untergrund (z.B. Steine)

• Nahrung: Algen, Biofilm, Mikroorganismen

• Fortpflanzung: Eiablage unter Steinen; Jungtiere schlüpfen und wachsen im Gehäuse weiter

• Überwinterung: als adulte Schnecke im Gewässer

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Dieser kleine Vogel ist ein Bodenbrüter mit einem auffälligen gelben Augenring. Er läuft ruckartig über Kiesbänke, bleibt plötzlich stehen und pickt Insekten. Zum Brüten braucht er offene Kiesflächen, darum ist er auf naturnahe Flüsse angewiesen. Bei Gefahr täuscht er eine Flügelverletzung vor, um Feinde vom Nest wegzulocken.

• Grösse: Körperlänge 15-18 cm; Spannweite 32-35 cm

• Lebensraum: kiesige Ufer, Sandbänke, Flusslandschaften

• Nahrung: Insekten, Würmer, kleine Krebstiere

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten mit je 3–4 Eiern

• Überwinterung: Zugvogel (überwintert im Mittelmeerraum oder Afrika)

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Pflanze wächst im Wasser und sieht aus wie ein grüner Vorhang, der sich mit der Strömung bewegt. Ihre Blätter sind untergetaucht, es gibt keine Schwimmblätter und die Stängel können mehrere Meter lang werden. Bei ruhigem Wasser steigen ca. 1.5 – 3 cm grosse, weisse Blüten über die Oberfläche. Das ist ein seltener Anblick, weil sie nur kurz blühen.

• Grösse: bis 6 m lange Triebe

• Lebensraum: klare, fliessende Gewässer von 1-2 m Tiefe

• Blütezeit: Juni bis August

• Bestäubung: über Wasser oder Selbstbestäubung

• Vermehrung: Ausläufer, selten Samen

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Gemeine Bachmuschel lebt halb im Kies vergraben am Grund sauberer Gewässer. Ihre winzigen Larven reisen auf Fischkiemen, nur so können sie sich ausbreiten. Erwachsene Muscheln filtern das Wasser und tragen so zur Gewässerreinigung bei. Sie sind sehr empfindlich und verschwinden, wenn das Wasser zu schmutzig oder der Bach verbaut ist.

• Grösse: bis 10 cm

• Lebensraum: saubere, kiesige Gewässer mit wenig Strömung

• Nahrung: Schwebstoffe und Plankton aus dem Wasser

• Fortpflanzung: Larven («Glochidien») leben kurzzeitig auf Fischen

• Überwinterung: eingegraben im Bachgrund

• Gefährdung in der Schweiz: vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Graureiher ist ein grosser, anmutiger Vogel mit langem Hals, grauem Gefieder und einem spitzen Schnabel. Man sieht ihn oft reglos am Ufer stehen – wie eine Statue. Plötzlich stösst er blitzschnell zu und schnappt sich einen Fisch oder Frosch. Sein Ruf klingt krächzend. Er brütet in grossen Kolonien auf Bäumen. Spannend: Viele Graureiher bleiben auch im Winter in der Schweiz, selbst an eisigen Gewässern. Nachdem der Graureiher zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausgerottet wurde, ist die Art mittlerweile geschützt und der Bestand hat sich erholt.

• Grösse: Körperlänge ca. 90–100 cm, Spannweite bis 195 cm

• Lebensraum: Flüsse, Seen, Teiche, Feuchtwiesen

• Nahrung: Fische, Amphibien, Kleinsäuger

• Fortpflanzung: Nester in Kolonien, 3–5 Eier

• Überwinterung: Teilweise Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Groppe ist ein gedrungener, bodenbewohnender Fisch, der sich tagsüber unter Steinen versteckt und nachts aktiv auf Nahrungssuche geht. Sie «hüpft» mit ihren kräftigen Brustflossen über den Kiesgrund, statt zu schwimmen und bleibt dank fehlender Schwimmblase dicht am Boden. Die Grundfärbung der Groppe ist abhängig von der Umgebung sehr unterschiedlich und kann deshalb auch als Tarnung genutzt werden.

• Grösse: 7–10 cm, manchmal bis 15cm

• Lebensraum: kühle, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit Strömung und Steinen als Verstecke, auch steinige Uferpartien von Seen

• Nahrung: Insektenlarven, kleine Krebstiere, Würmer

• Fortpflanzung: Eier in Klumpen. Männchen bewachen das Gelege unter flachen Steinen; Laichzeit im Frühjahr

• Überwinterung: in ruhigen Bachläufen der tiefen Lagen am Gewässergrund

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Grünspecht ist der zweitgrösste Specht Mitteleuropas und fällt durch seine grüne Färbung mit leuchtend rotem Scheitel auf. Man hört ihn oft «lachen» – sein Ruf klingt wie ein lautes «kjück-kjück». In der Schweiz leben schätzungsweise 10'000 bis 17'000 Paare. Besonders spannend: Er frisst am liebsten Ameisen. Mit seinem kräftigen Schnabel schlägt er Löcher in Ameisenhaufen oder in den Boden und holt die begehrten Tierchen mit seiner langen, klebrigen Zunge raus.

• Grösse: Körperlänge 30–33 cm; Spannweite 40-42 cm

• Lebensraum: Obstgärten, Siedlungen, Wälder

• Nahrung: Hauptsächlich Wiesenameisen und deren Larven, sowie andere Insekten

• Fortpflanzung: Brütet in Baumhöhlen; 5–7 Eier

• Überwinterung: Standvogel, ganzjährig aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Viele Köcherfliegenlarven bauen sich winzige «Häuser» aus Sandkörnern, Pflanzenteilen oder kleinen Steinchen, die sie mit einem selbst produzierten Sekret zusammenkleben. Darin leben sie geschützt und ziehen bei Gefahr den Kopf blitzschnell zurück. Mit kräftigen Mundwerkzeugen schaben sie Algen von Steinen oder Pflanzen, fressen zerfallenes Material von Pflanzen oder Tieren oder kleine Wassertiere (Detritus). Die Larven verpuppen sich. Nach rund zwei bis vier Wochen zerbeisst die schlupfreife Puppe den Köcher, steigt zur Wasseroberfläche, wo sie an einem Stein, an einer Pflanze oder noch auf der Wasseroberfläche die schützende Puppenhaut abstreift und zur flugfähigen Köcherfliege wird.

• Grösse: 1–3 cm

• Lebensraum: saubere, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse, Teiche

• Nahrung: Algen, Pflanzenreste und kleine Organismen

• Fortpflanzung: Erwachsene Köcherfliegen legen Eier ins Wasser; Larven leben im Wasser, verpuppen sich

• Überwinterung: als Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: abhängig von Art: nicht gefährdet (LC) bis vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese winzigen Larven leben angeheftet an Steinen in strömendem Wasser. Sie besitzen fächerartige, klebrige «Kopfborsten», mit denen sie Nahrung aus dem Wasser filtern. In schnell fliessendem Wasser halten sie sich mit einem Haarkranz am Hinterleib an Steinen und Pflanzen fest und können sich bei Gefahr an einem Seidenfaden wieder zurückhangeln. So bleiben sie auch in starker Strömung sicher.

• Grösse: 0,5–1 cm

• Lebensraum: sauerstoffreiche, schnell fliessende Bäche

• Nahrung: Schwebstoffe, Mikroalgen

• Fortpflanzung: Eiablage im Wasser durch adulte Mücken

• Überwinterung: als Puppe oder Larve im Wasser

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Illustration einer Libellenlarve

Illustration einer Libellenlarve

Libellenlarven leben als geschickte Lauerjäger unter Wasser. Ihr Unterkiefer ist zu einer schnellen «Fangmaske» umgebaut, mit der sie blitzschnell kleine Beutetiere packen. Sie verstecken sich in Wasserpflanzen oder unter Steinen und häuten sich mehrfach, während sie heranwachsen. Nach Monaten bis Jahren klettern sie an Halmen aus dem Wasser und schlüpfen zur fliegenden Libelle.

• Grösse: je nach Art 1–5 cm

• Lebensraum: Teiche, Seeufer, Gewässer in Quell-, Flach- und Hochmooren, langsam fliessende Flüsse mit Vegetation

• Nahrung: Wasserflohkrebse, Kaulquappen, Insektenlarven

• Entwicklung: mehrere Häutungen im Wasser, letzte Häutung an Land

• Überwinterung: als Larve im Schlamm oder unter Pflanzen

• Gefährdung in der Schweiz: abhängig von Art: nicht gefährdet (LC) bis vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Purpurweide wächst mit langen, biegsamen Trieben, die im Sonnenlicht rötlich schimmern, oft direkt am Wasser. Ihre Äste sind so flexibel, dass sie früher für Körbe und Flechtwerke genutzt wurden. Im Frühling erscheinen silbrige Kätzchen, die reichlich Pollen liefern und für Bienen ein Festessen bedeuten.

• Grösse: bis 6 m hoher Strauch

• Lebensraum: Ufer von Bächen, Gräben, Auen

• Blütezeit: März bis Juni

• Bestäubung: durch Insekten

• Vermehrung: Samenflug und Stockausschlag

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rollegel ist eine Egelart, der als erwachsenes Tier u.a. Schlammröhrenwürmer, Mückenlarven und Wasserasseln frisst. Er schwimmt auf und ab schlängelnd durchs Wasser oder bewegt sich auf Untergrund durch rhythmisches Zusammenziehen und Strecken, wie ein Mini-Akkordeon. Dabei heftet er sich jeweils abwechselnd mit dem vorderen und dem hinteren Saugnapf an den Untergrund.

• Grösse: 2–5 cm

• Lebensraum: stehende und langsam fliessende Gewässer

• Nahrung: kleine Tiere, Aas

• Fortpflanzung: Zwitter, Eiablage in Kokons

• Überwinterung: als ausgewachsenes Tier

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Schlammröhrenwürmer leben in dichten Kolonien in winzigen Einzelröhren im weichen Sediment von Teichen und langsam fliessenden Gewässern. Sie stecken mit dem Vorderende im Sediment und ernähren sich von sich zersetzendem Material wie Laub. Mit schlängelnden Bewegungen des aus dem Sediment ragenden Hinterendes wird Sauerstoff herbeigeführt. Die Schlammröhrenwürmer atmen mit dem Darm. Die rote Farbe stammt vom Blutfarbstoff Hämoglobin, was ihnen hilft, auch in sauerstoffarmen Schlammzonen Sauerstoff aufzunehmen und zu überleben.

• Grösse: 2–7 cm

• Lebensraum: schlammige Böden von Teichen, Seen und langsam fliessenden Flüssen

• Nahrung: abgestorbene Pflanzenteile, Mikroorganismen, Algen

• Fortpflanzung: Zwitter; legen Kokons mit Eiern in den Röhren ab

• Überwinterung: im Sediment

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Weide wächst buschig und ist oft an Bachufern zu finden, weil sie die Ufer festigt. Ihre jungen Zweige sind behaart und grau, später dunkeln sie nach – daher der Name. Ihre Blätter sind breit-lanzettlich bis rundlich-oval und dunkelgrün, auf der Unterseite mit einer bläulichen Wachsschicht. Sie bildet dichte Büsche, in denen viele Vögel brüten.

• Grösse: 2 bis 5 m hoher Strauch

• Lebensraum: feuchte Wälder, Ufer, Moore

• Blütezeit: April bis Juni

• Bestäubung: durch Insekten

• Vermehrung: über Samen und Stockausschlag

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Weide erkennt man sofort: Ihre langen Äste hängen tief nach unten – wie ein grüner Wasserfall. Sie hat eine hellgelbe, glänzende Rinde und lanzettförmige schmale Blätter. Die Trauerweide ist eine Kreuzung aus zwei verschiedenen Weidenarten. Sie wurde vom Menschen gezüchtet und ist in der Natur so nicht anzutreffen. Trotzdem bietet sie vielen Tieren Schutz und Nahrung, vor allem in Gärten und Parks.

• Grösse: bis 20 m hoher Baum

• Lebensraum: Ufer, Parkanlagen, grosse Gärten, selten verwildert

• Blütezeit: April bis Mai

• Bestäubung: durch Wind und Insekten

• Vermehrung: durch Stecklinge

• Gefährdung in der Schweiz: nicht evaluiert (NE) (kultivierte Form)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese Larven gehören zu den besten Wasserqualitätsanzeigern, denn sie überleben nur in sehr sauberem, sauerstoffreichem Wasser. Sie krabbeln auf Steinen und fangen kleine Beutetiere mit ihren kräftigen Mundwerkzeugen. Zur Atmung haben sie «Kiemenbüschel» an Brust und Hinterleib, die wie winzige Fransen aussehen. Nach der Entwicklung klettern sie ans Ufer und häuten sich zur geflügelten Steinfliege.

• Grösse: 1–3 cm

• Lebensraum: kühle, hauptsächlich sauerstoffreiche Fliessgewässer mit Kies und Steinen von Tieflagen bis in die alpine Stufe

• Nahrung: kleine Insekten, Algen

• Fortpflanzung: Eiablage im Wasser durch adulte Steinfliegen

• Überwinterung: als Larve unter Steinen

• Gefährdung in der Schweiz: abhängig von Art: nicht gefährdet (LC) bis vom Aussterben bedroht (CR)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Steinkrebs ist ein scheuer Bewohner klarer, kleiner und kleinster Bäche. Er versteckt sich tagsüber unter Steinen und wird erst in der Dämmerung aktiv. Mit seinen Scheren tastet er auf der Suche nach Nahrung den Bachgrund ab. Bei Gefahr kann er blitzschnell rückwärts flüchten, indem er seinen Schwanzfächer kräftig einklappt. In der Schweiz gilt er als stark gefährdet, da invasive Flusskrebse ihm den Lebensraum streitig machen diese auch die Krebspest übertragen. Er leidet zudem aufgrund der Verbauung von Fliessgewässern an Habitatverlust.

• Grösse: 6–10 cm

• Lebensraum: saubere, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse

• Nahrung: Wirbellose Kleintiere, Pflanzenteile (z.B. in Wasser hängende Vegetation)

• Fortpflanzung: Paarung im Herbst, Weibchen trägt die Eier unter dem Hinterleib, bis die Jungkrebse im Frühjahr schlüpfen

• Überwinterung: im Versteck am Bachgrund

• Gefährdung in der Schweiz: stark gefährdet (EN)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Wasseramsel ist unser einziger Singvogel, der nicht nur schwimmen, sondern auch geschickt tauchen kann. Sie sitzt an Bachufern und bahnt sich beim Tauchen mit kräftigen Flügelschlägen den Weg durchs Wasser. Dort wendet sie am Grund Steine, um Insektenlarven und kleine Krebse zu fressen. Ihr dichtes, wasserabweisendes Gefieder hält sie trocken. Nach dem Tauchgang schüttelt sie sich wie ein nasser Hund trocken und singt laute Triller – oft selbst bei starkem Rauschen.

• Grösse: Körperlänge 17-20 cm; Spannweite 28-30 cm

• Lebensraum: saubere, schnell fliessende Bäche und Flüsse mit klaren Uferzonen

• Nahrung: Insektenlarven, Kleinkrebse, Wasserflöhe, Amphibienlarven, Spinnen

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr; 4–6 Eier in Kugelnestern in Höhlen oder Nischen an Steilufern, Uferverbauungen oder Brücken

• Überwinterung: Standvogel; bleibt ganzjährig an seinem Revier

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Wasserasseln sind kleine Krustentiere, die wie kleine Kellerasseln unter Wasser leben. Mit ihren sieben Laufbeinpaaren krabbeln sie flink über Steine und Pflanzen, immer auf der Suche nach abgestorbenem Laub und Algen. Sie atmen mit winzigen Kiemen an den Beinansätzen und können so dauerhaft unter Wasser bleiben.

• Grösse: 10–20 mm

• Lebensraum: stehende und langsam fliessende Gewässer mit Pflanzen und Verstecken

• Nahrung: abgestorbene Pflanzenteile, Algen, organische Partikel

• Fortpflanzung: Weibchen tragen Eier in einem Brutsack unter dem Hinterleib

• Überwinterung: aktiv im Schlamm oder unter Steinen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Diese kleine Säugetierart ist eine heimliche Jägerin unter Wasser. Die Wasserspitzmaus kann tauchen und besitzt ein wasserabweisendes Fell. Besonders spannend: Ihre Speicheldrüsen produzieren ein leichtes Gift mit dem sie Beute wie Insektenlarven oder kleine Fische lähmt. Aufgrund ihres energieverzehrenden Lebensstils mit vielen täglichen Tauchgängen in kühlen Gewässern ist sie sowohl tag- als auch nachtaktiv und frisst täglich ihr eigenes Gewicht an Nahrung.

• Grösse: 6–10 cm; Gewicht: 10–20 g

• Lebensraum: Uferzonen von Bächen, Teichen, Sümpfen

• Nahrung: Insektenlarven, Kaulquappen, Kleintiere, selten auch Frösche, Molche und kleine Fische

• Fortpflanzung: 2–3 Würfe pro Jahr mit je 4–8 Jungen

• Überwinterung: aktiv, mit mehr Ruhephasen

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

Die Zuckerrübe ist kein Wildkraut, sondern eine wichtige Nutzpflanze. Besonders spannend: Aus einer einzigen Rübe lassen sich über 100 Stück Würfelzucker gewinnen. Sie wächst auf grossen Feldern, vor allem im Mittelland, und wird im Herbst geerntet. Die weissen Rüben stecken tief in der Erde und nur die Blätter sind sichtbar.

• Grösse: bis 30 cm Blatthöhe; Wurzel bis 1 kg

• Lebensraum: Ackerflächen, Kulturland

• Blütezeit: im zweiten Jahr (meist nicht zur Blüte gebracht)

• Bestäubung: durch Wind oder Insekten

• Vermehrung: durch Saat

• Gefährdung in der Schweiz: nicht evaluiert (NE) (Kulturpflanze)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Je nach Zuckmückenart sind die Larven unterschiedlich gefärbt. Auffallend sind die roten Larven von Zuckmücken, die im weichen Schlamm von Teichen und langsam fliessenden Gewässern leben. Ihre rote Farbe stammt von Hämoglobin im Blut, das ihnen hilft, in sauerstoffarmen Bereichen zu überleben. Die Larven erzeugen durch rhythmisches Wellen ihres Körpers Strömung, die sauerstoffreiches Wasser am gesamten Körper vorbeiführt, und so die Sauerstoffaufnahme maximiert. Die Larven sind eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und andere Wasserbewohner.

• Grösse: 0,5–2 cm

• Lebensraum: stehende und langsam fliessende Gewässer mit weichem Sediment

• Nahrung: u.a. abgestorbene Pflanzenteile, Algen, einige Arten jagen andere Insektenlarven

• Fortpflanzung: ausgewachsene Mücken legen Eier im Wasser ab; Larven schlüpfen und leben in Sediment, viele Arten in selbst gebautem, röhrenartigem Gespinst

• Überwinterung: als Larve im Sediment

• Gefährdung in der Schweiz: nicht beurteilt (NE)