Kulturland

Die offene Landschaft wird von vielfältigen Elementen unterbrochen: Hecken, Wälder oder auch menschengemachte Strukturen wie ausgediente Panzersperren. Dies hilft den Wildtieren dabei, auf ihren Wanderrouten immer wieder in Deckung gehen zu können. Siehst du, wer alles in der Hecke und bei den «Toblerone» lebt?

Klicken Sie auf eine Zahl, um mehr zu erfahren...

- Amsel (Turdus merula)

- Bachstelze (Motacilla alba)

- Blässgans (Anser albifrons)

- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)

- Erdkröte (Bufo bufo)

- Feldhase (Lepus europaeus)

- Feldmaus (Microtus arvalis)

- Feldsperling (Passer montanus)

- Frühlingskrokus (Crocus albiflorus)

- Gelbhalsmaus (Apodemus flavicolli)

- Gemeines Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

- Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

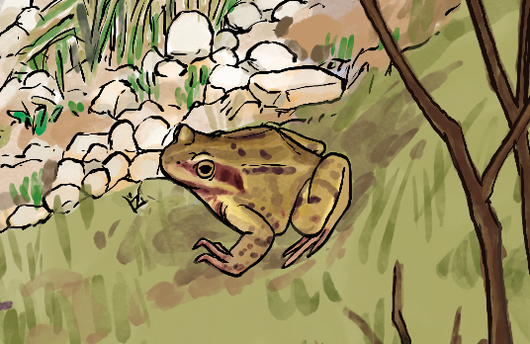

- Grasfrosch (Rana temporaria)

- Graureiher (Ardea cinerea)

- Haselstrauch (Corylus avellana)

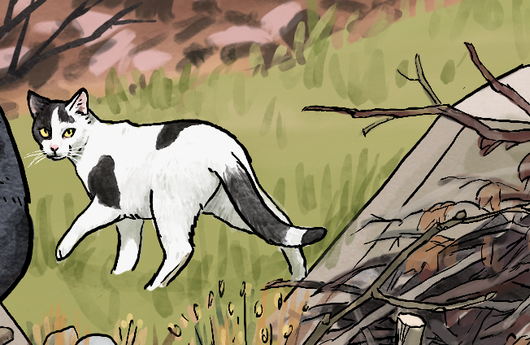

- Hauskatze (Felis catus)

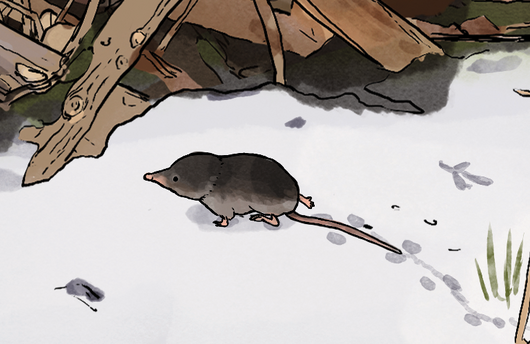

- Hausspitzmaus (Crocidura russula)

- Hermelin (Mustela erminea)

- Hochstamm-Apfelbaum (Malus domestica, Kulturform)

- Hunds-Rose (Rosa canina)

- Kohlmeise (Parus major)

- Mäusebussard (Buteo buteo)

- Mauswiesel (Mustela nivalis)

- Mönchsgrasmückenmännchen (Sylvia atricapilla)

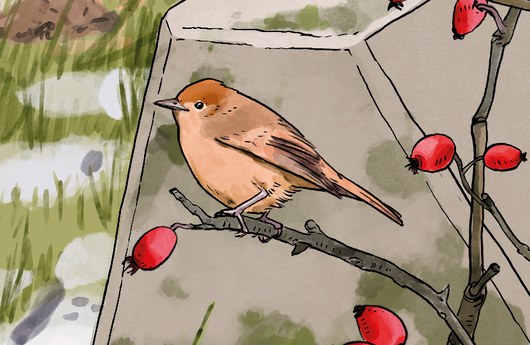

- Mönchsgrasmückenweibchen (Sylvia atricapilla)

- Mutterkuh (Bos taurus, Hausrind)

- Ostschermaus (Arvicola amphibius)

- Panzersperre mit Strukturelement (Landschaftselement)

- Rabenkrähe (Corvus corone)

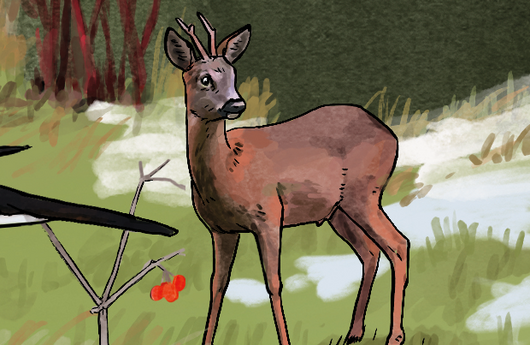

- Reh (Capreolus capreolus)

- Rotfuchs (Vulpes vulpes)

- Rotmilan (Milvus milvus)

- Saatkrähe (Corvus frugilegus)

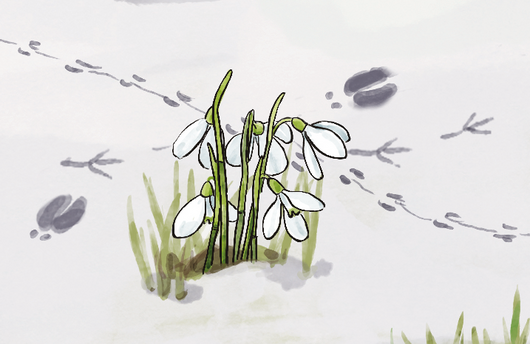

- Schneeglöckchen (Galanthus nivalis)

- Stieglitz (Carduelis carduelis)

- Carduelis carduelis (Landschaftselement)

- Turmfalke (Falco tinnunculus)

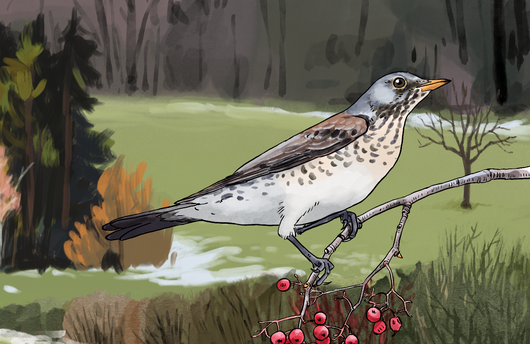

- Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

- Weissstorch (Ciconia ciconia)

- Wildkatze (Felis silvestris)

- Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Amseln gehören zu den bekanntesten Gartenvögeln: Männchen sind tiefschwarz mit gelbem Schnabel, Weibchen unauffällig braun. Interessant ist ihr Gesang: Amseln flöten schon im Februar von Dächern und Baumwipfeln – hauptsächlich in den frühen Morgenstunden. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 500'000 bis 700'000 Brutpaare. Allerdings macht ihnen das Usutu-Virus seit 2011 zu schaffen: In manchen heissen Sommern erkranken und sterben viele Amseln am Virus – vor allem in Städten. Deshalb sind in manchen Gegenden plötzlich weniger Amseln zu sehen.

• Grösse: Körperlänge 24–29 cm; Spannweite 34–38,5 cm

• Lebensraum: Kulturland, Wälder, Gärten, Parks, Siedlungen

• Nahrung: Würmer, Insekten, Früchte

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten im Jahr; 3–5 Eier pro Gelege

• Überwinterung: Teilzieher; viele bleiben ganzjährig in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Bachstelze trägt ein elegantes schwarz-weisses Federkleid und fällt auf durch ihren wippenden Gang – ihren langen Schwanz bewegt sie beim Laufen ständig auf und ab. Sie liebt offene Flächen in der Nähe von Wasser oder Siedlungen und ist oft auf Parkplätzen, Dächern oder Wiesen zu sehen. Ihre Nahrung jagt sie laufend am Boden: kleine Insekten und Spinnen. Ihre Nester baut sie gerne in Nischen an Gebäuden, Mauerspalten oder unter Dächern – oft ganz in der Nähe des Menschen.

• Grösse: Körperlänge 17-19 cm; Spannweite 25-30 cm

• Lebensraum: Offene Landschaften, Dörfer, Ufer, Feuchtgebiete – in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Insekten, Spinnen

• Fortpflanzung: 2-3 Bruten pro Jahr, Nest in Nischen oder unter Dächern

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher; einige bleiben in milden Lagen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Blässgans ist ein seltener Wintergast in der Schweiz, sie brütet in den weiten Tundragebieten nördlich des Polarkreises. Man erkennt sie an der weissen Stirnblesse («Blässe») und den orangefarbenen Beinen. Ihr Gefieder ist grau mit feinen Streifen, der Schnabel rosa. Besonders eindrücklich sind ihre lauten Rufe und die typischen V-förmigen Flugformationen. In der Schweiz rastet sie vor allem am Bodensee, in Feuchtgebieten und auf Feldern. Dort frisst sie Gräser, Kräuter und Getreidereste. Im Frühling zieht sie zurück in den hohen Norden – bis nach Sibirien.

• Grösse: Körperlänge 64–78 cm; Spannweite bis 160 cm

• Lebensraum: Wintergast in Feuchtgebieten, v. a. Bodenseeregion

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Wurzeln, Feldfrüchte

• Fortpflanzung: Brütet in arktischen Tundren (nicht in der Schweiz)

• Überwinterung: November bis März in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht evaluiert (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Blaumeise ist mit ihrem blauen Käppchen und dem leuchtend gelben Bauch ein kleiner Farbtupfer im Gebüsch – oft hängt sie kopfüber an Zweigen, um nach Insekten zu suchen. Im Gegensatz zu anderen Meisen legt sie keine Vorräte an, bedient sich aber gerne aus den Verstecken beispielsweise von der Sumpfmeise. Im Frühling klingt ihr Gesang wie ein fröhliches «zi-zi-däh». Blaumeisen bauen ihre Nester gerne in kleine Höhlen oder Nistkästen. Ihre bis zu 12 Küken füttern sie unermüdlich mit Raupen – an einem einzigen Tag bringen die Eltern über 1’000 Insekten herbei!

• Grösse: Körperlänge 11–12 cm; Spannweite 18-20 cm

• Lebensraum: Laubwälder, Gärten, Hecken – fast in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr, 6–15 Eier in Baumhöhlen oder Nistkästen

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Erdkröte wirkt mit ihrer braun-rötlichen, warzigen Haut und den goldenen Augen etwas schaurig – dabei ist sie harmlos. Im Frühling wandert sie bis zu 3 km zu ihrem Geburtsgewässer zurück, um dort abzulaichen – oft nachts und bei Regen. Die Männchen lassen sich bei der Paarung huckepack zum Gewässer tragen! Während dieser Wanderung werden sie leider häufig überfahren oder fallen in Strassenschächte. Schutzmassnahmen auf ihren Wanderrouten sind deshalb unbedingt nötig für ihr Überleben. Erdkröten sind die einzigen einheimischen Amphibien, deren Larven wegen ihrer Ungeniessbarkeit von Fischen verschont bleiben. Die langen Laichschnüre kann man gut im Wasser erkennen. Nach der Metamorphose wandern tausende kleine Kröten in alle Richtungen davon.

• Grösse: Weibchen bis 10 cm, Männchen kleiner

• Lebensraum: Wälder, Gärten, Wiesen

• Nahrung: Schnecken, Würmer, Insekten

• Fortpflanzung: Laichschnüre mit bis zu 5’000 Eiern, Entwicklung im Wasser

• Überwinterung: In frostfreien Höhlen oder Erdlöchern

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

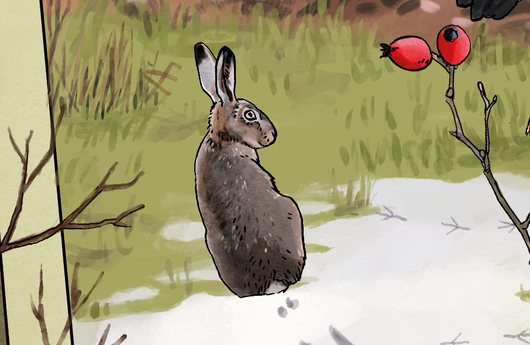

Mit seinen kräftigen Hinterläufen und den auffällig langen Ohren mit schwarzen Spitzen ist der Feldhase perfekt an das Leben in offenen Landschaften angepasst. Er schlägt blitzschnell Haken, wenn er flieht, und erreicht dabei Geschwindigkeiten von über 70 km/h. Anders als Kaninchen lebt der Feldhase nicht in Bauen, sondern ruht tagsüber in flachen Bodenmulden, den sogenannten «Sassen». Besonders spannend: Die Jungtiere kommen sehend und behaart zur Welt und sind sofort mobil – eine Seltenheit bei Säugetieren. Aktuelle Zählungen ergaben schweizweit durchschnittlich 2,7 Feldhasen pro Quadratkilometer. Hauptursachen für den Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft und die Zunahme von Strassenverkehr, Siedlungen und Industrieanlagen und dadurch der Verlust von Lebensraum.

• Grösse: 45–70 cm; Gewicht 3–5 kg

• Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Felder, Wiesen mit Deckung

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Feldfrüchte, Rinde

• Fortpflanzung: 2–4 Würfe pro Jahr; je 1–4 Jungtiere

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, auch bei Schnee

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

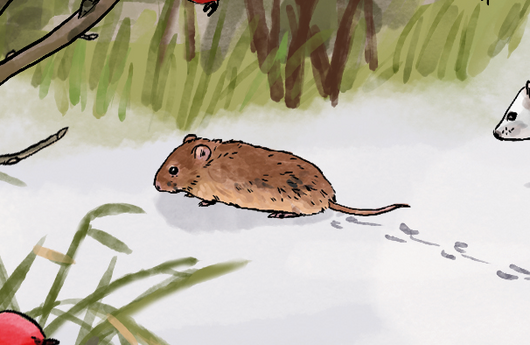

Die Feldmaus ist ein echtes Versteckgenie: Sie lebt in einem weit verzweigten Tunnelsystem. Diese kleinen Nager sind kaum grösser als eine Hand und können bis zu 10 Jungtiere pro Wurf bekommen – bis zu achtmal pro Jahr! Mit ihrem runden Kopf, den kleinen Ohren und dem kurzen Schwanz unterscheidet sie sich gut von der Hausmaus. Feldmäuse sind wichtige Beutetiere für viele Greifvögel, Eulen und Füchse. Ihre Bestände schwanken stark: In manchen Jahren vermehren sie sich explosionsartig.

• Grösse: Körperlänge 9–12 cm, Schwanz etwa 3 cm

• Lebensraum: Wiesen, Äcker, Feldränder bis 2000 m

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Wurzeln, Samen

• Fortpflanzung: März–Oktober, bis zu 8 Würfe mit je 3–10 Jungen

• Überwinterung: Aktiv im Winter, unter Schnee oder in Bauten

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Feldsperling – nicht zu verwechseln mit dem grösseren Haussperling – bevorzugt ländliche Gebiete und meidet Städte und Dörfer. Männchen und Weibchen sehen gleich aus und sind erkennbar an ihren weissen Wangen mit dunklem Wangenfleck. Er lebt am liebsten in ländlichen Gegenden mit Hecken, Obstgärten und Waldrändern. Besonders spannend: Feldsperlinge gehen lebenslange Partnerschaften ein und brüten oft in lockeren Kolonien und nutzen dabei Baumhöhlen, Nistkästen oder Mauernischen als Nistplätze.

• Grösse: Körperlänge 12–14 cm; Spannweite 20–22 cm

• Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Waldränder, Dörfer

• Nahrung: Samen, Insekten, Beeren

• Fortpflanzung: 2–3 Bruten mit je 4–6 Eiern

• Überwinterung: Standvogel, oft in kleinen Trupps

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

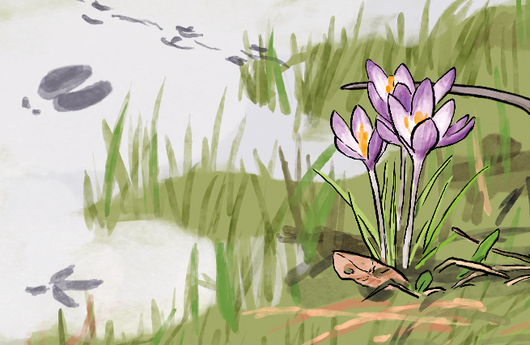

Der Frühlingskrokus bringt Farbe ins frühe Jahr – mit violetten, weissen oder weissen Blüten mit violetten Streifen. Er wächst aus einer Sprossknolle und öffnet seine sternförmige Blüte nur bei Sonnenschein. Wildbienen und Hummeln nutzen ihn als erste Nahrungsquelle im Frühling.

• Grösse: Wuchshöhe ca. 5–15 cm

• Lebensraum: Fettwiesen und Weiden

• Blütezeit: März bis Juni

• Bestäubung: Wildbienen, Hummeln

• Überwinterung: Als Sprossknolle im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Gelbhalsmaus ist eine flinke, nachtaktive Kletterkünstlerin mit grossen Augen und Ohren. Ihren Namen verdankt sie dem gelben Fellband um den Hals. Besonders auffällig: Sie kann bis zu 1 Meter weit springen – bei nur 10 cm Körperlänge! Sie lebt in Wäldern, Hecken und Gärten, wo sie Samen, Beeren, Insekten und auch Vogeleier frisst. Oft klettert sie geschickt in Bäume oder Nistkästen. Im Herbst legt sie Vorräte an – Eicheln, Bucheckern oder Nüsse werden fleissig versteckt.

• Grösse: Körper ca. 9–12 cm, Schwanz etwa gleich lang

• Lebensraum: Wälder, Hecken, Gärten – v. a. im Mittelland

• Nahrung: Samen, Früchte, Insekten, Vogeleier

• Fortpflanzung: Mehrere Würfe pro Jahr, 3–7 Junge

• Überwinterung: Kein Winterschlaf, aber weniger aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Pfaffenhütchen fällt im Herbst auf – mit seinen knallrosa Fruchtkapseln und leuchtend orangen Samenmantel. Sie sehen aus wie kleine Hüte und gaben der Pflanze ihren Namen. Die Samen sind für Menschen giftig, aber für viele Vögel eine wichtige Nahrungsquelle. Im Frühling trägt das Pfaffenhütchen kleine, grünlich weisse Blüten. Die Pflanze wächst als Strauch oder kleiner Baum und ist ein wichtiges Element in naturnahen Hecken.

• Grösse: Wuchshöhe 1–5 m

• Lebensraum: Gebüsche, Waldränder – häufig

• Blütezeit: Mai bis Juli

• Bestäubung: Insekten

• Überwinterung: Laubabwerfend, mehrjährig

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

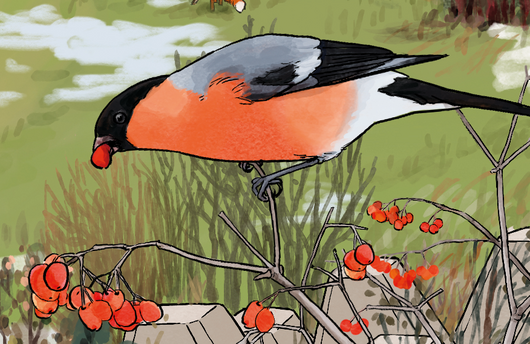

Der Gimpel, wegen seiner schwarzen Kopfkappe auch Dompfaff genannt, ist mit seiner roten Brust und dem schwarzen Kopf unverwechselbar. Das Weibchen ist weniger leuchtend gefärbt. Sein Ruf ist weich und melancholisch – fast wie ein leises Pfeifen. Gimpel sind eher ruhig und leben oft paarweise oder in kleinen Gruppen. Im Winter sind diese Waldbewohner regelmässig in Ortschaften anzutreffen, wo sie gerne Futterstellen besuchen. Sie fressen vor allem Knospen, Samen und Beeren – im Frühling manchmal auch Blütenblätter. Dafür ist ihr kurzer Schnabel mit scharfen Schneidekanten perfekt.

• Grösse: Körperlänge 15–17 cm, Spannweite 22-26 cm

• Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten – schweizweit

• Nahrung: Samen, Knospen, Beeren

• Fortpflanzung: Nest im Busch oder Baum, 4–6 Eier

• Überwinterung: Meist Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Grasfrosch ist der häufigste Frosch der Schweiz – und wird doch oft übersehen! Er ist bräunlich, manchmal leicht rötlich oder grau, mit dunklen Flecken und einer typischen dunklen «Schläfenmaske». Spannend: Schon im Februar oder März – wenn noch Schnee liegt – macht er sich auf den Weg zu Teichen oder Tümpeln. Dort legt er Laichballen ab. Kaulquappen entwickeln sich je nach Temperatur rasch zu kleinen Fröschen. Erwachsene Tiere leben meist an Land und helfen als Schnecken- und Insektenvertilger im Garten.

• Grösse: 6–9 cm

• Lebensraum: Feuchte Wiesen, Kleingewässer, Wälder, Gärten – zur Laichzeit an Tümpeln

• Nahrung: Würmer, Insekten, Spinnen, Schnecken

• Fortpflanzung: Laichballen mit bis zu 2‘500 Eiern, Entwicklung im Wasser

• Überwinterung: In frostfreien Erdverstecken oder unter Laub

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Graureiher ist ein grosser, anmutiger Vogel mit langem Hals, grauem Gefieder und einem spitzen Schnabel. Man sieht ihn oft reglos am Ufer stehen – wie eine Statue. Plötzlich stösst er blitzschnell zu und schnappt sich einen Fisch oder Frosch. Sein Ruf klingt krächzend. Er brütet in grossen Kolonien auf Bäumen. Spannend: Viele Graureiher bleiben auch im Winter in der Schweiz – selbst an eisigen Gewässern. Nachdem der Graureiher zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausgerottet wurde, ist die Art mittlerweile geschützt und der Bestand hat sich erholt.

• Grösse: Körperlänge 90–100 cm; Spannweite bis 195 cm

• Lebensraum: Flüsse, Seen, Teiche, Feuchtwiesen

• Nahrung: Fische, Amphibien, Kleinsäuger

• Fortpflanzung: Nester in Kolonien, 3–5 Eier

• Überwinterung: Teilweise Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Haselstrauch wächst oft in Hecken und an Waldrändern – mit dunkelgrünen, runden, gezähnten Blättern und fettreichen Haselnüssen. Als Frühblüher ist der Haselstrauch ein wichtiger Pollenlieferant für Honigbienen und andere Insekten. Die langen, gelben «Kätzchen» sind die männlichen Blüten, während die weiblichen Blüten klein und unscheinbar mit roten «Fädchen» erscheinen. Haselsträucher bieten vielen Tieren Nahrung und Versteck und die Nüsse werden u.a. von Eichelhäher, Haselmaus und Eichhörnchen eifrig gesammelt.

• Grösse: Wuchshöhe bis 5 m

• Lebensraum: Gebüsche, Waldränder, Böschungen – in der Schweiz häufig

• Blütezeit: Februar bis April

• Bestäubung: Wind

• Überwinterung: Laubabwerfend, mehrjährig

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Hauskatze ist eines der bekanntesten Haustiere, mit einer Gesamtzahl von über 1,6 Millionen in der Schweiz. Als Vorfahre gilt die Falbkatze und nicht etwa unsere einheimische Wildkatze. Draussen sind Hauskatzen geschickte Jäger. Mit weichen Pfoten, scharfen Krallen und hervorragendem Gehör pirscht sie sich an Mäuse, Vögel, Eidechsen, Blindschleichen oder Insekten heran. Spannend: Auch wohlgenährte Katzen jagen – das ist ihr Instinkt. In der Schweiz streifen viele Katzen frei durch Dörfer, Gärten und Wälder. Dabei können sie ein Risiko für bedrohte Kleintiere sein, besonders in naturnahen Gebieten.

• Grösse: Körperlänge ca. 45–55 cm, plus 25–30 cm Schwanz

• Lebensraum: Siedlungen, Wiesen, Waldränder

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Reptilien, Insekten – und Futter vom Menschen

• Fortpflanzung: Mehrere Würfe pro Jahr, 2–6 Junge

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, in menschlicher Nähe

• Gefährdung in der Schweiz: nicht evaluiert (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die graubraune Hausspitzmaus sieht auf den ersten Blick aus wie eine Maus – doch ihr langer, spitzer «Rüssel» verrät: Sie ist kein Nager, sondern ein Insektenfresser! Besonders spannend: Ihr Herz schlägt über 800-mal pro Minute – sie muss ständig fressen, sonst verhungert sie in wenigen Stunden. Ihre Nahrung besteht aus Insekten, Spinnen und Würmern. Sie lebt in Gärten, unter Steinen oder im Kompost und ist meist nachts aktiv. Im Gegensatz zu Mäusen hat sie kleine, nadelspitze Zähne und verbreitet einen leicht moschusartigen Geruch, weswegen sie von vielen Fleischfressern verschmäht wird. Hausspitzmäuse führen ihre Jungen oft in sogenannten Karawanen, wobei sich jedes Jungtier am Rückenfell des vorderen und das vorderste an der Mutter festbeisst.

• Grösse: Körperlänge ca. 6–9 cm (plus 4–5 cm Schwanz)

• Lebensraum: Gärten, Steinhäufen, Wiesen, Waldränder – in tieferen Lagen der Schweiz

• Nahrung: Insekten, Würmer, Spinnen

• Fortpflanzung: Mehrere Würfe pro Jahr, je 2–10 Junge

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv, braucht geschützte Verstecke

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Hermelin ist ein flinker Jäger mit schlankem Körper und kurzen Beinen – perfekt für die Mäusejagd in engen Gängen. Besonders auffällig: Im Winter trägt es ein weisses Fell mit schwarzer Schwanzspitze – ein perfektes Tarnkleid im Schnee. Anhand der Schwanzspitze lässt sich das Hermelin vom Mauswiesel unterscheiden, bei dem ist diese in der sonstigen Fellfarbe. Im Sommer ist das Fell oben braun, unten weiss. Das Hermelin lebt versteckt in Wiesen, Hecken und Waldrändern. Es ist meist allein unterwegs und kann bis zu 100 Mäuse im Monat erbeuten –am liebsten Schermäuse. Das macht die kleinen Raubtiere zu wertvollen Nützlingen für die Landwirtschaft.

• Grösse: Körperlänge 17–32 cm (Männchen grösser)

• Lebensraum: Wiesen, Hecken, Waldränder – in weiten Teilen der Schweiz

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten

• Fortpflanzung: 1 Wurf pro Jahr, meist 4–8 Junge

• Überwinterung: Aktiv, mit Winterfell (weiss mit schwarzer Schwanzspitze)

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Hochstämmer wachsen mit langem, geradem Stamm – ihre Äste beginnen erst in etwa zwei Metern Höhe. Das schützt den Baum vor Verbiss durch Tiere und erleichtert die Pflege. Seine Äpfel wurden so gezüchtet, dass sie viel grösser und süsser als die von wilden Apfelbäumen sind. Ein Hochstamm-Apfelbaum kann über 100 Tierarten Lebensraum bieten – von Vögeln über Insekten bis hin zu Fledermäusen. Diese ruhen sich tagsüber in den Baumhöhlen von alten Hochstamm-Apfelbäumen aus.

• Grösse: bis 10 m hoch

• Lebensraum: Obstgärten, Streuobstwiesen, Bauerngärten

• Blütezeit: April bis Mai

• Bestäubung: durch Insekten, v. a. Bienen

• Vermehrung: meist durch «Veredelung» (Pfropfen auf Wurzelstock) und Pflanzung

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC, Kulturform)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Hunds-Rose ist eine der häufigsten Wildrosen der Schweiz. Ihre zarten, hellrosa Blüten blühen im Juni – jede einzelne blüht meist nur ein bis zwei Tage.! Im Herbst entwickeln sich daraus leuchtend rote Hagebutten, die voller Vitamin C stecken. Vögel fressen sie gerne, Menschen nutzen sie etwa für Tee oder Konfitüre. Die Hunds-Rose wächst in Hecken, an Waldrändern oder bei Steinhaufen – mit langen, gebogenen Zweigen und kräftigen Stacheln.

• Grösse: Wuchshöhe 1–3 m

• Lebensraum: Hecken, Waldränder – schweizweit

• Blütezeit: Juni

• Bestäubung: Wildbienen, Käfer, Fliegen

• Überwinterung: Laubabwerfend, mehrjährig

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Kohlmeise ist die grösste und bekannteste Meise der Schweiz – mit ihrer schwarzen Kopfkappe, weissen Wangen und der gelben Brust mit dem schwarzen Band ist sie einfach zu erkennen. Besonders auffällig ist ihr zweisilbiger Ruf: «zi-zä». Kohlmeisen sind neugierig, anpassungsfähig und oft als Erste an Futterstellen zu sehen. Sie fressen Insekten, Spinnen und Samen – im Winter gerne auch Sonnenblumenkerne. Kohlmeisen nisten in Baumhöhlen oder Nistkästen und ziehen bis zu 12 Junge gross. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit sind sie in Gärten, Wäldern und Parks weit verbreitet und das ganze Jahr über gut zu beobachten.

• Grösse: Körperlänge 14-15 cm; Spannweite 21-23 cm

• Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Gärten, Parks, bis in die Voralpen

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr, meist 6–12 Eier in Höhlen oder Nistkästen

• Überwinterung: Standvogel und Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Mäusebussard ist der häufigste Greifvogel der Schweiz. Man sieht ihn oft am Himmel, wo er mit seinen breiten Flügeln in Kreisen segelt. Sein Ruf klingt wie ein klagendes «pijääh» – das viele aus Naturfilmen kennen. Spannend: Er hat sehr variable Farben – von fast weiss bis dunkelbraun ist alles möglich! Seine Hauptnahrung sind Feldmäuse, die er mit scharfen Augen entdeckt. Im Winter sieht man ihn oft auf Pfosten sitzend, wo er nach Beute späht. Er bleibt das ganze Jahr in seinem Revier.

• Grösse: Körperlänge 50–58 cm; Spannweite bis 130 cm

• Lebensraum: Wälder mit angrenzenden Wiesen, fast in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Feldmäuse, Insekten, Aas, kleine Wirbeltiere

• Fortpflanzung: Horst auf Bäumen, 2–3 Eier pro Jahr

• Überwinterung: Standvogel, teils Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Mauswiesel ist das kleinste Raubtier der Welt – gerade mal so lang wie ein Bleistift! Trotzdem ist es ein mutiger Jäger: Es jagt selbst Mäuse, die fast so gross sind wie es selbst. Besonders spannend: Es passt durch jede Ritze – sein Körper ist sehr schlank und beweglich. Im Winter ist das Mauswiesel braun, es kann aber auch weiss werden, besonders in schneereichen Regionen. Es lebt auf Wiesen, in Hecken, Obstgärten und in Wäldern, mit genügend Nahrung und Unterschlüpfen wie Mauerspalten oder Holzstapel. Die Nester legt es meist in Baumhöhlen, Stein- oder Holzhaufen an, im Sommer auch in unterirdisch in Wurzelhöhlen oder erweiterten Wühlmausnestern. Weil es so heimlich lebt, bekommt man es nur selten zu Gesicht. Gefahr für das Mauswiesel besteht vor allem durch Fressfeinde wie Füchse, Hermeline oder Katzen, den Verlust von Lebensraum und durch das dichte Strassennetz der Schweiz.

• Grösse: Körperlänge ca. 12–26 cm, Schwanz 3-5 cm

• Lebensraum: Wiesen, Hecken, Waldränder – schweizweit

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten

• Fortpflanzung: 1-2 Würfe pro Jahr, je 3–6 Junge

• Überwinterung: Aktiv, mit Winterfell in kalten Regionen

• Gefährdung in der Schweiz: verletzlich (VU)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Mönchsgrasmücken-Männchen trägt eine auffällige schwarze «Kappe» – fast wie eine kleine Mönchskutte, daher der Name. Es ist ein geschickter Sänger mit flötenden, klaren Strophen – sein Gesang erinnert an eine Amsel, nur schneller und kürzer. Im Frühling ruft es aus dichten Sträuchern oder Baumkronen. Es liebt Gärten, Hecken und lichte Wälder. Mönchsgrasmücken fressen Insekten, Spinnen und Beeren. Viele überwintern inzwischen in Südwesteuropa – einige bleiben sogar in der Schweiz, besonders an milden Orten.

• Grösse: Körperlänge 13–15 cm; Spannweite 22-24 cm

• Lebensraum: Gärten, Hecken, Wälder, Feuchtgebiete – häufig in Siedlungsnähe

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Beeren

• Fortpflanzung: Nest gut versteckt im Unterwuchs, 4–5 Eier

• Überwinterung: Zugvogel; zunehmend Standvögel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Weibchen der Mönchsgrasmücke ist unauffälliger gefärbt, aber gut zu erkennen: Statt einer schwarzen trägt es eine rostbraune Kappe. Auch das Weibchen ist oft in Hecken und Gebüschen zu sehen, hüpft flink durchs Geäst und ruft gelegentlich mit einem scharfen «tack». Beide Geschlechter beteiligen sich am Brutgeschäft. Im Herbst sind sie oft an Beerensträuchern zu beobachten. Ihre Anpassungsfähigkeit macht sie zu einem der häufigsten Gartenvögel der Schweiz.

• Grösse: Körperlänge 13–15 cm; Spannweite 22-24 cm

• Lebensraum: Gärten, Hecken, Wälder, Feuchtgebiete – häufig in Siedlungsnähe

• Nahrung: Insekten, Spinnen, Beeren

• Fortpflanzung: Nest gut versteckt im Unterwuchs, 4–5 Eier

• Überwinterung: Zugvogel; zunehmend Standvögel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Mutterkuh lebt mit ihrem Kalb in einer Herde auf der Weide – ein natürlicheres Leben als bei klassischen Milchviehbetrieben. Besonders spannend: Die Kälber dürfen bei der Mutter trinken, wachsen im Familienverband auf und zeigen ihr typisches Verhalten wie Spielen und Traben. Diese Haltungsform wird oft in Kombination mit Naturschutz betrieben – z. B. auf extensiven Wiesen oder Alpen. Mutterkühe gehören zu den wenigen Nutztieren, die direkt zur Pflege artenreicher Lebensräume beitragen können.

• Grösse: Schulterhöhe ca. 130–150 cm, Gewicht 500–800 kg

• Lebensraum: Wiesen, Weiden, Alpweiden – in der ganzen Schweiz

• Nahrung: Gras, Heu, Grassilage,Kräuter – je nach Jahreszeit

• Fortpflanzung: 1 Kalb pro Jahr, Säugezeit mehrere Monate

• Überwinterung: Im Stall mit Raufutter, oft mit Auslauf

• Gefährdung: nicht evaluiert (NE)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Ostschermaus, wegen ihrer Grösse und Liebe zu Wasser auch Wasserratte genannt, ist ein grosser Vertreter der Wühlmäuse. Sie hat ein rundes Gesicht, kaum sichtbare Ohren und einen dicken, schuppigen Schwanz. Sie kann hervorragend schwimmen und lebt an Ufern, Gräben oder in feuchten Wiesen. Ihr Bau hat oft mehrere Ausgänge. Sie frisst Pflanzen, nagt hauptsächlich an deren Wurzeln und Knollen. Weil sie unterirdisch lebt, bekommt man sie selten zu Gesicht. Ihre Präsenz verraten sie durch ihre Erdhügel, die sich von jenen der Maulwürfe unterscheiden. Sie sind meist flacher und das Auswurfloch befindet sich neben dem Hügel.

• Grösse: Körperlänge 24–29 cm; Spannweite 34–38,5 cm

• Lebensraum: Offenes Gelände, Ufer, Feuchtwiesen, Gräben

• Nahrung: Vorwiegend unterirdische Pflanzenteile wie Wurzeln, Knollen und Zwiebeln, gelegentlich Kleintiere

• Fortpflanzung: Mehrere Würfe pro Jahr, je 2–7 Junge

• Überwinterung: Kein Winterschlaf, aktiv in frostsicheren Gängen

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Panzersperren sind alte militärische Bauwerke – oft aus Beton, in Form von «Toblerone»-Blöcken – die früher zur Landesverteidigung dienten. Heute haben viele eine zweite Karriere: als wertvolle Lebensräume! Zwischen den Betonblöcken wachsen Moose, Flechten, sogar kleine Blütenpflanzen. In den Ritzen und Spalten verstecken sich Wildbienen, Reptilien oder Spinnen. Besonders spannend: Wenn Panzersperren naturnah eingebettet sind – mit Hecken, Altgras oder Trockenmauern –, werden sie zu kleinen Biodiversitäts-Oasen in der offenen Landschaft. Sie zeigen: Auch scheinbar tote Strukturen können leben!

• Grösse: je nach Bauform 80–120 cm hoch, Reihen oft hunderte Meter lang

• Vorkommen: v. a. im Mittelland und Jura, entlang früherer Verteidigungslinien

• Strukturvielfalt: Spalten, Ritzen, sonnige Flächen, angrenzende Wiesen oder Hecken

• Artenförderung: Rückzugsort für Insekten, Reptilien, Kleinsäuger

• Pflege: Offenhalten der Fläche, Entfernung von Gehölzaufwuchs

• Pro Natura Projekt: Panzersperren: von der Barrikade zum ökologisch wertvollen Korridor

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Rabenkrähe, ein glänzend schwarz gefiederter Vogel mit kräftigem Schnabel, ist ein kluger Vogel: Sie erkennt sich selbst im Spiegel – das können nur wenige Tiere! Ihr «kraah…kraah»-Ruf ist fast überall in der Schweiz zu hören, denn sie lebt gerne in der Nähe des Menschen: auf Feldern, in Städten oder bei Rastplätzen. Als Aasfresser spielt er eine wichtige ökologische Rolle. Rabenkrähen sind ausserdem sehr sozial – Paare bleiben oft ein Leben lang zusammen.

• Grösse: Körperlänge 44–51 cm; Spannweite 84–100 cm

• Lebensraum: Wälder, Felder, Dörfer, Städte – weit verbreitet

• Nahrung: Allesfresser – von Insekten bis Essensresten

• Fortpflanzung: Nest hoch in Bäumen, meist 4–6 Eier

• Überwinterung: Ganzjährig in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Rehe sind dämmerungsaktiv und oft nur schwer zu entdecken. Im Winter sind sie öfters am Tag aktiv und von Frühling bis Herbst vermehrt in der Nacht. Ihr braunes Fell passt sich mit den Jahreszeiten an – im Sommer rötlich, im Winter graubraun. Besonders spannend: Beim Wegspringen recken sie den weissen Fleck am Hinterteil, den sogenannten «Spiegel», in die Höhe – das signalisiert Artgenossen «Achtung, Gefahr!». Rehkitze haben weisse Flecken im Fell – sie wirken wie Tarnflecken und machen sie im hohen Gras fast unsichtbar.

• Grösse: Schulterhöhe 60–75 cm; Gewicht 15–30 kg

• Lebensraum: Wälder mit angrenzenden Wiesen und Feldern

• Nahrung: Gräser, Kräuter, Knospen, junge Triebe

• Fortpflanzung: 1–2 Kitze im Mai/Juni

• Überwinterung: Aktiv, lebt zurückgezogen im Dickicht

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit seinem roten Fell, der schlanken Schnauze und dem buschigen Schwanz ist der Rotfuchs eines der bekanntesten Wildtiere der Schweiz. Spannend: Er ist ein Meister der Anpassung – er lebt im Wald, auf Wiesen und sogar mitten in Städten. Er ist ausserdem die weltweit am weitesten verbreitete Art innerhalb der Ordnung der Raubtiere. Er kommt zunehmend auch im Siedlungsgebiet vor. Fuchskinder, die «Welpen», spielen im Frühling gerne vor dem Bau – wer Glück hat, kann sie beobachten!

• Grösse: Körperlänge ca. 60–90 cm, plus 30–40 cm Schwanz

• Lebensraum: Wälder, Felder, Siedlungen – schweizweit

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten, Früchte, Aas

• Fortpflanzung: 1 Wurf pro Jahr, meist 4–6 Junge

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Rotmilan ist ein eleganter Greifvogel mit tief gegabeltem Schwanz – ideal für kunstvolle Flugmanöver und gut erkennbar. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,80 Metern kreist er oft majestätisch am Himmel. Sein rostrotes Gefieder und die helle Unterseite mit dunklen «Handfedern» machen ihn gut erkennbar. Als Neststandort wählt er gerne hohe Bäume mit guter Aussicht. In der Schweiz lebt rund ein Drittel des weltweiten Bestands. Da die Vorkommen in vielen Regionen Europas rückläufig sind, ist der Schweizer Brutbestand zunehmend von internationaler Bedeutung und wird gefördert.

• Grösse: Körperlänge 50–73 cm; Spannweite bis 165 cm

• Lebensraum: Offenlandschaften mit Einzelbäumen oder Waldrändern, v. a. im Mittelland

• Nahrung: Aas, Kleinsäuger, Vögel, Würmer, Abfälle

• Fortpflanzung: Horstbau auf Bäumen, meist 2–3 Jungvögel pro Jahr

• Überwinterung: Teilweise Zugvogel; viele bleiben das ganze Jahr in der Schweiz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Saatkrähe ist ein schwarzer Rabenvogel mit einem auffällig hellen, nackten Schnabelansatz. Sie lebt in Dauerehe und brütet in grossen Kolonien – ihre Jungen kann man im Frühling lautstark in ihren Nestern in hohen Bäumen hören. Spannend: Saatkrähen sind in der Schweiz Standvögel und Kurzstreckenzieher. Das heisst, es gibt Saatkrähen, die in der Schweiz brüten und welche, die im Winter in grossen Gruppen zuziehen. Sie durchstöbern Felder nach Körnern, Würmern oder Insekten. Sie sind gesellig, schlau und in der Landwirtschaft durchaus willkommen, weil sie Aas, Schnecken, Mäuse und andere unerwünschte Tiere fressen.

• Grösse: Körperlänge 41–49 cm, Spannweite 81-99 cm

• Lebensraum: Felder, Dörfer, Alleen – v. a. im Mittelland im Winter

• Nahrung: Samen, Insekten, Würmer, Abfälle

• Fortpflanzung: Koloniebrüter, Nest hoch in Bäumen

• Überwinterung: teils Standvogel, teils Zugvogel

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Das Schneeglöckchen ist einer der ersten Frühlingsboten – manchmal blüht es schon im Januar durch den Schnee! Seine weissen, hängenden Blüten mit grüner Zeichnung sind unverkennbar. Es wächst in Gruppen und breitet sich mit Tochterzwiebeln und Samen aus. Spannend: Die Blüten schliessen sich bei zu kalten Temperaturen, um ihre Bestäubungsorgane vor Kälte zu schützen. Schneeglöckchen stehen in den vielen Kantonen unter Schutz – sie dürfen nicht gepflückt werden!

• Grösse: Wuchshöhe ca. 10–20 cm

• Lebensraum: Feuchte Wälder, Gärten, Parks – v. a. im Jura und Mittelland

• Blütezeit: Januar bis März

• Bestäubung: Früh fliegende Insekten

• Überwinterung: Über Zwiebel im Boden

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Stieglitz ist ein bunter Sänger mit rotem Gesicht, schwarz-weissem Kopf und leuchtend gelben Flügelbinden. Er liebt die Samen von Disteln, Karden und anderen stacheligen Pflanzen. Kein Wunder, nennt man ihn auch «Distelfink»! Mit seinem spitzen Schnabel kommt er an Samen, die für andere Vögel unerreichbar sind. Stieglitze leben gerne in Gruppen, besonders ausserhalb der Brutzeit. Ihr Gesang ist fröhlich und trillernd – wie ein klingelndes Glöckchen auf der Wiese.

• Grösse: Körperlänge 12–14 cm; Spannweite 21-25 cm

• Lebensraum: Hecken, Kiesgruben, Wiesen, Gärten, Waldränder – weit verbreitet

• Nahrung: Samen (v. a. von Disteln, Karden, Sonnenblumen)

• Fortpflanzung: Nest in Bäumen oder Sträuchern, 4–6 Eier

• Überwinterung: Teilweise Standvogel, teils Kurzstreckenzieher

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Ein Tümpel unter einem Strommast – das klingt unscheinbar, kann aber ein wertvoller Lebensraum sein! In solchen feuchten Tümpeln tummeln sich Frösche, Molche, Libellen und viele andere Tiere. Schon kleinste Wasserstellen können über 100 Arten beherbergen, wenn sie sonnig, flach und wenig gestört sind. Viele Amphibien, wie z.B. Gelbbauchunken, laichen darin, während Libellen über dem Wasser jagen. Gras, Gebüsch und Totholz in der Umgebung machen den Platz noch attraktiver. Strommasten schaffen oft «unbewirtschaftete Lücken» – das ist eine Chance für die Natur.

• Grösse: Je nach Tümpel wenige bis viele Quadratmeter

• Vorkommen: Stromtrassen, Feldränder, Senken – v. a. im Mittelland

• Lebensraum für: Amphibien, Libellen, Wasserkäfer, Kleinsäuger, Reptilien

• Pro Natura Projekt: Grosse Strommasten für kleine Gelbbauchunken

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Turmfalke ist bekannt für seinen «Rüttelflug»: Er steht dank dem breit gefächerten Schwanz flatternd in der Luft und späht nach Beute am Boden. Besonders auffällig ist sein rötlichbraunes Gefieder mit schwarzen Punkten. Er frisst vor allem Mäuse und Kleintiere und ist häufig an Strassen, Wiesen oder Feldern zu beobachten. Oft brütet er an Gebäuden, in Nischen oder Kirchtürmen – daher sein Name. Turmfalken gehören zu den häufigsten Greifvögeln der Schweiz. Seit den 1960er Jahren ist er in den Niederungen seltener geworden. Grund dafür ist die intensive Landwirtschaft, wodurch das Nahrungsangebot und die Nistmöglichkeiten abgenommen haben. Nistkästen und das Anlegen von Biodiversitätsförderflächen führen seit Mitte der 90er Jahre zu einer Bestandeszunahme.

• Grösse: Körperlänge 34–38 cm; Spannweite bis 75 cm

• Lebensraum: Offene Landschaften, Städte, Dörfer

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten

• Fortpflanzung: 3–6 Eier in Nischen oder alten Nestern

• Überwinterung: Viele bleiben, einige ziehen südwärts

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Wacholderdrossel ist eine grosse, gesellige Drossel mit grauem Kopf, braunem Rücken und gesprenkelter Brust. Sie brütet oft in kleinen Gruppen und verteidigt ihre Nester gemeinsam – mit gezielten Kot-Attacken gegen Feinde wie Elstern oder Raben! Ihren Namen verdankt sie dem Wacholder, dessen Beeren sie im Winter liebt. Im Sommer frisst sie vor allem Regenwürmer und Insekten. Man sieht sie oft auf Wiesen und am Waldrand, im Winter auch in Gärten – dann in Schwärmen. Die Wacholderdrossel ist erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts in der Schweiz.

• Grösse: Körperlänge 22–27 cm, Spannweite 39–42 cm

• Lebensraum: Wälder mit Lichtungen, Parks, Kulturland, Gebirge

• Nahrung: Regenwürmer, Insekten, Beeren (z. B. Wacholder)

• Fortpflanzung: 1–2 Bruten pro Jahr, Nest meist im Baum

• Überwinterung: Kurzstreckenzieher, einige bleiben im Mittelland

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Mit seinem langen roten Schnabel, den weissen Federn und den schwarzen Schwungfedern ist der Weissstorch leicht zu erkennen – besonders wenn er mit ausgestreckten Flügeln über Wiesen gleitet. Er baut seine grossen Nester oft auf Dächern, Kaminen oder Masten – manchmal über viele Jahre hinweg! Er frisst alles, was er auf Wiesen oder Feldern findet: Regenwürmer, Frösche, Mäuse und Insekten. Die Intensivierung der Landwirtschaft führt dazu, dass Weissstörche zunehmend Probleme haben, ihre Jungen mit ausreichend Nahrung zu versorgen, sodass hierzulande nur rund die Hälfte der Jungen überleben. Seit den 1950er Jahren nimmt der Bestand an Weissstörchen dennoch kontinuierlich zu, vor allem dank Wiederansiedlungsprojekten, aber auch wegen verkürzter Zugwege. Immer mehr Weissstörche überwintern auf der Iberischen Halbinsel statt in Westafrika.

• Grösse: Körperlänge 100–115 cm; Spannweite bis 215 cm

• Lebensraum: Feuchte Wiesen, Dörfer, Landwirtschaftsgebiete

• Nahrung: Regenwürmer, Insekten, Amphibien, Mäuse

• Fortpflanzung: Grosses Nest (Horst) auf erhöhtem Platz, 2–5 Junge

• Überwinterung: Teilweise Zugvogel, zunehmend auch Standvogel

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Die Wildkatze sieht aus wie eine kräftige Hauskatze mit dickem, buschigem Schwanz – aber sie ist wild und scheu. Ihr Schwanz hat dunkle Ringe und eine stumpfe schwarze Spitze. Wildkatzen leben in ausgedehnten, ungestörten Wäldern mit dichtem Unterwuchs. Sie jagen vor allem nachts und fressen Mäuse, Vögel oder Reptilien. Besonders spannend: Die Wildkatze lässt sich nicht zähmen. Ihre Bestände erholen sich langsam, vor allem im Jura, vermutlich ausgehend von den Populationen im angrenzenden Frankreich. Doch durch Kreuzung mit Hauskatzen ist sie gefährdet.

• Grösse: Körperlänge ca. 45–65 cm, plus 25–35 cm Schwanz

• Lebensraum: Wälder, auch Kulturland, wenn genügend Deckung vorhanden ist – v. a. im Jura und westlichen Mittelland

• Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Reptilien

• Fortpflanzung: 1 Wurf pro Jahr, meist 2–5 Junge

• Überwinterung: Ganzjährig aktiv

• Gefährdung in der Schweiz: potenziell gefährdet (NT)

-

Olivia Aloisi

Olivia Aloisi

Der Zaunkönig ist winzig – aber laut! Er gehört zu den kleinsten Vögeln Europas, sein Gesang ist aber kräftig und voller Energie. Mit aufgestelltem Schwanz huscht er durch dichtes Unterholz. Besonders auffällig: Die Männchen bauen mehrere kugelige Nester, das Weibchen wählt eines davon aus. Er ist ganzjährig aktiv, auch im Winter. Sein braunes Gefieder mit feiner Querbänderung ist die perfekte Tarnung im Unterholz.

• Grösse: Körperlänge 9–10 cm, Spannweite 14-15 cm

• Lebensraum: Wälder, Hecken, Gärten – gerne im Dickicht

• Nahrung: Insekten, Spinnen

• Fortpflanzung: Mehrere Nester zur Auswahl, 5–7 Eier

• Überwinterung: Standvogel, oft im dichten Schutz

• Gefährdung in der Schweiz: nicht gefährdet (LC)